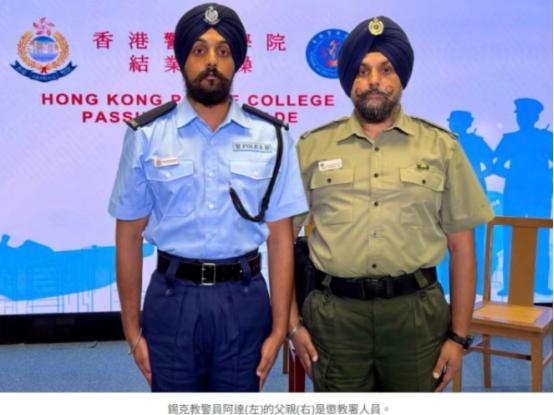

其实,在中国领土上,已经存在大量南亚群体了。仅仅拥有香港永居证的印巴孟等南亚族群已超过10万人,而全港总人口749万了,占比1.3%,要是算是临时入境的只会更高。 这些南亚面孔扎根香港的历史。得从很久以前说起。早在殖民时期。英国人就搞起了那套平衡术。他们招募不同种族的人相互制衡。 方便自己管理。那时候就有不少印度裔在港英政府工作。甚至加入了警察队伍。后来印巴分治。又有一波南亚人利用早期建立的关系网。 以经济移民等方式来到香港。特别是上世纪90年代。英国准备撤出香港前。突然“开明”起来。大批批准南亚裔的居留权。比如当时驻港英军里的尼泊尔廓尔喀部队。就有很多人在那时拿到了香港身份。再把家人接过来团聚。 这么多南亚裔生活在香港。他们的日子过得怎么样呢。情况其实挺复杂的。可以说是一条双行线。一方面。很多努力打拼的人成功融入了本地社会。 香港警队里就有范业成和希娜这样的巴基斯坦裔警官。他们从小在香港长大。说一口流利的粤语。把这里当作自己的家。一心想着服务社会。还有那个在公益组织工作的巴基斯坦小伙杜森美。 他家三代都在香港生活。他觉得自己有责任帮助更多少数族裔同胞学习中文。更好地在这里立足。这些故事说明。只要肯努力。就能在香港找到属于自己的位置。 但另一方面。现实也有不少棘手的问题。有些南亚裔朋友因为文化和生活习惯差异。选择聚居在一起。形成了自己的社区。这本来没什么。但麻烦的是。香港过去那个“酷刑声请”政策存在漏洞。这让一些“假难民”有机可乘。 他们来了之后没法合法工作。有些人就走上了歪路。甚至加入黑帮。搞出了所谓的“南亚兵团”。严重影响了社会治安。 更复杂的是。在2019年的“修例风波”里。极少数南亚裔人士也被卷入了乱港活动。比如那个香港电台的主持人利君雅。就曾利用记者身份发表过不当言论。这些个别事件虽然不能代表整个群体。但也确实加深了部分市民对南亚族群的误解和隔阂。 面对这些挑战。香港社会也在想办法。特区政府和一些社会团体推出了像“宝石计划”、“喜马拉雅计划”这样的项目。专门帮助非华裔青少年学习中文。了解本地文化。提升他们的竞争力。警务处处长萧泽颐就说过。 已经有超过30位参加过“宝石计划”的学员成功加入了香港的纪律部队。这就是很好的开始。目的就是希望创造一个人人都有机会的共融社会。 再把眼光放大一点。南亚族群和中国的联系远不止香港。在云南边境地区。比如瑞丽的工业园区。就有很多缅甸工人在那里工作生活。疫情封闭管理期间。两千多名缅籍员工和中国同事一起坚持生产。得意温、凯明吞这些工人都觉得在中国工作很安全。有归属感。这种基于经济合作的日常交流。同样是南亚与中国民间往来的重要一部分。 从更长远的历史视角看。中国西南地区本身就有南亚语系的族群世居。比如佤族、布朗族、德昂族等。最新的古基因组研究也发现。古代云南中部的人群。与当今南亚语系人群有着密切的遗传联系。这说明中国南方与南亚地区的族群交流。其实有着非常深远的历史背景。并非近代才出现。 总的来看。生活在中国的南亚群体是一个多元复杂的存在。他们中有世代居住的世居民族。有近代以来因各种历史机缘迁入的移民及其后代。也有新时代背景下因工作和生活而来的新移民。他们的故事。是香港作为国际都市多元面貌的一部分。也是中国与南亚地区悠久往来历史的现代延续。理解他们的过去和现状。关乎香港这座城市的未来。也关系到中国与周边地区的民间纽带。