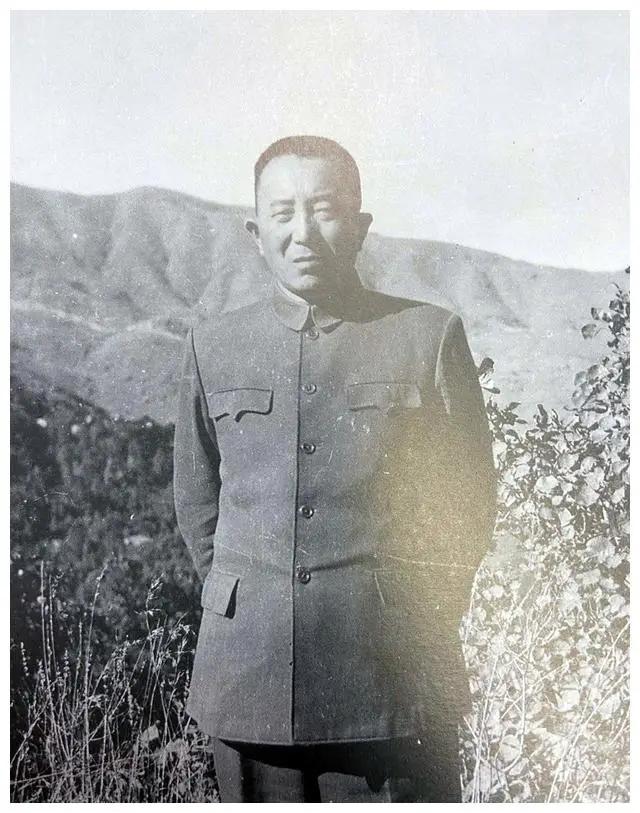

1967年在北京卫戍区,傅崇碧藏了30多名干部,毛主席:我让他干的。 解放战争的硝烟刚刚消散不久,中华人民共和国举行了首次的大规模军衔授予仪式。那天,毛泽东亲自为全国范围内的将领们颁发军衔,设置了一个新的军官等级体系。对于大多数获奖的将领来说,这无疑是对他们多年为国家拼搏的认可。然而,军衔背后却隐藏着一些复杂的心理和政治博弈,有些人对自己的军衔心满意足,而有些人则心生不满,甚至对其他人的军衔表示不服。 同样是在几十年后,1967年,北京卫戍区的傅崇碧将30多名干部藏匿的事件震动了整个高层。毛泽东得知后仅仅说了一句:“我让他干的。”这种说法引发了许多人对这起事件的关注。这不仅是傅崇碧个人的行为,更反映出当时政治斗争的复杂性。 1955年,解放战争已经结束,中华人民共和国内的战士们迎来了首次的军衔授予仪式。解放军经历了漫长的战斗,许多将领为抗日战争和解放战争做出了巨大贡献,他们在新中国的建立过程中立下赫赫战功。在这个特殊的历史时刻,授衔成为了对他们的最高褒奖。全场有七位元帅被授予军衔,紧接着是上将、中将、少将等多个级别的将领,他们的辛勤付出得到了正式的承认。 然而,这场看似光鲜亮丽的授衔背后,却藏着不少政治斗争。许多获得军衔的将领,虽然心里有了满足感,但在内心深处,更多的是对于自己得到军衔的高低产生了疑问。有人觉得自己更配得上更高的军衔,有人则觉得自己得到了过高的评价。甚至有些人,心里不平的更多是对其他人军衔的分配不满。 许多老战士尤其是那些一度担任重要职务的干部,虽然表面上笑着领到了自己的军衔,但实际上心中却难掩失落。尤其是那些功勋卓著的老将,按理说应该拿到最高的军衔,却因为种种原因,军衔比自己预期的要低。政治斗争的影子无形中就潜入了这些将领的心头。 这背后,反映的不仅仅是对军衔的不满,更是一种政治层面的较量。军衔的授予,不仅仅关乎个人的荣誉,更关乎政治立场、历史背景和历史影响力。在那个特殊的历史时期,很多时候,个人的荣誉并非完全取决于战功的大小,而是取决于与党组织的关系、时局的变化等多个复杂因素。 1967年,傅崇碧这个名字在北京卫戍区变得格外引人注目。事情的起因在于,傅崇碧在北京卫戍区内藏匿了30多名被打倒的干部。这些干部在那个时期的政治斗争中,成为了“替罪羊”,他们被定性为“反革命分子”,面临着随时被批斗和迫害的危险。在这动荡的时期,傅崇碧的举动无疑是一次巨大而大胆的反叛。 傅崇碧为什么敢这么做?他为什么在这个特殊的历史时期,敢于冒着巨大的风险保护这些干部?许多人认为,这源于他自己坚定的政治信念,以及他对党的忠诚。在那个时代,很多军官因政治风波而被打倒或“清算”,傅崇碧做出这个决定,既是出于保护这些人,也是出于对党内复杂斗争的一种反应。 据说,傅崇碧把这些干部藏在自己的住所中,不让任何人知情。他冒着巨大的政治风险,背后却有着深刻的道德和情感驱动。傅崇碧不惜破坏组织的纪律,只为保护这些无辜的人不被政治风暴所伤害。尽管这种行为违反了当时的政治规定,但他依然做了这个决定。 当毛泽东得知此事后,竟然没有严厉惩处傅崇碧,而是淡淡地表示:“我让他干的。”这句话令人感到既诧异又震撼。从字面来看,毛泽东似乎对傅崇碧的行为表示了某种程度的支持。这种支持并非简单的宽容,而是对傅崇碧在特殊历史时期所做出的抉择的一种认可。 这一事件揭示了那个时期政治斗争的复杂性。虽然傅崇碧的行为反映了个人的良知与勇气,但也暴露了党内的矛盾与斗争。在那个时代,干部的命运并不完全掌握在自己手中,往往被高层的决策和风向所左右。而傅崇碧则在这场权力博弈中,成为了为那些被抛弃的干部争取最后一线生机的“孤胆英雄”。 傅崇碧藏匿干部的事件,表面看起来像是一次孤立的行为,但它背后所反映的却是党内斗争的更深层次。在那个特殊的历史时刻,权力的游戏是极为残酷的。每个人的命运,甚至在小小的行为中都可能发生巨大的变化。傅崇碧并不是一个完美无缺的英雄,但他无疑是在那个充满动荡的时代做出了自己的抉择。他的行动,为当时那些无辜的干部带来了些许希望,也为我们留下了深刻的历史教训。 从傅崇碧藏匿干部事件中,我们可以看到,在那个特殊的历史背景下,党内的斗争并非单纯的政治决策,很多时候,个人的良知和情感是无法忽视的。在那个错综复杂的政治背景下,傅崇碧的勇敢和坚定,成为了那个时期难得的亮点。无论历史如何评价傅崇碧,这个事件必将成为那个时代历史的一个重要篇章。