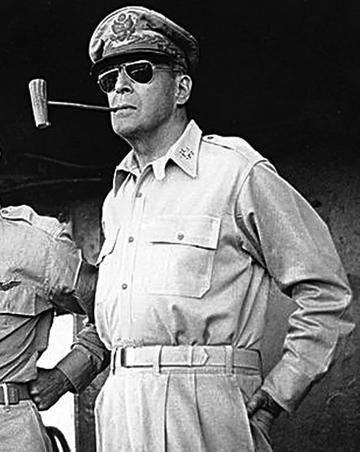

1962年,年过八旬的麦克阿瑟突然听到了一个让人震惊的消息:印度跟中国开战了,得知此事后的麦克阿瑟坐不住了,当即发表了一篇犀利的评论,可谓是一语直戳要害。 1962年10月的一个午后,纽约曼哈顿公寓里,82岁的麦克阿瑟放下《纽约时报》,指尖划过头条新闻“印度军队越过麦克马洪线”。 这位朝鲜战争老兵突然冷笑:“尼赫鲁难道没读过战史?”他随即对访客断言:“中国军队会让印度重温仁川的噩梦。” 麦克阿瑟的断言源于切身之痛,1950年仁川登陆后,他曾向士兵许诺“圣诞节回家”,却未料志愿军夜渡鸭绿江,用迂回战术将美军压回三八线。 长津湖战役中,志愿军冒着零下40度严寒切割美军阵地,陆战一师伤亡惨重的场景,成为他军事生涯的转折点。 这些经历让他比任何人都清楚中国军队的特质:装备或许简陋,但战术灵活性与战斗意志足以弥补硬件差距。 当印度媒体吹嘘美苏支持时,麦克阿瑟在日记中写道:“坦克堆不出胜利,1962年的中国已非吴下阿蒙。” 尼赫鲁政府沉迷于“不结盟运动领袖”的虚名,误将美苏口头支持当作军事保障。 1962年正值古巴导弹危机,美苏注意力聚焦加勒比海,印度误判这是战略窗口期。印军机械照搬英式操典,在喜马拉雅山区仍采用平原作战思维。 殊不知,中国军队却早在1959年平定西藏叛乱时,就锤炼出高原作战体系。 张国华将军战前侦察发现,印军在克节朗河谷的碉堡竟用石板垒砌,反观解放军已普及冻土爆破技术,这种代差远非外部援助所能弥补。 麦克阿瑟的评论,其实是对军事本质的洞察,他注意到中国军队具有独特的“危机转化能力”,朝鲜战争时用坑道战抵消美军火力优势,中印战场又以骡马队实现高原机动。 印军第7旅在达旺溃败时,许多士兵因氧气瓶冻结而丧失战斗力,而解放军炊事班却能用高压锅现场蒸馍。 这种适应性与革命战争时期一脉相承:红军长征过雪山时积累的寒区经验,二十年后仍在发挥作用。 麦克阿瑟曾对副官感叹:“西方军校教的是如何打仗,中国军人学的是如何活下去打仗。” 开战后,美国仅提供旧式步枪,苏联更暂停米格战机交付,所谓支持沦为外交辞令。 与此形成讽刺对比的是,巴基斯坦趁机与中国签订边界协定,尼泊尔拒绝印度过境请求。这种现实主义外交格局,恰如19世纪克里米亚战争时欧洲各国的骑墙态度。 麦克阿瑟在退役后演讲中常强调:“盟约签在纸上,鲜血流在战场。” 印度为虚妄承诺付出8800人伤亡的代价,恰是弱国误判战略环境的典型教训,这场战争对当代仍具警示意义。 2017年洞朗对峙时,印度媒体再度炒作“战略优势”,却忽略了中国已建成青藏铁路和全天候雷达网。 1962年,中国在双线应对美苏压力时毅然出击,展现的战略决心至今影响着亚太平衡。正如麦克阿瑟晚年所言:“判断对手不仅要看军械库,更要看历史书——有些民族越打压越坚韧。” 哈佛肯尼迪政府学院里麦克阿瑟的档案中,有一本他在1963年的备忘录,上面用红笔标注:“未来任何与中国相关的战略推演,必须加入‘意志力乘数’。”

![少了一项:对全世界宣战![抠鼻]](http://image.uczzd.cn/6921686659092902774.jpg?id=0)

蓦然回首

老麦对印度的评价挺确切,但印度人不那么认为,直到现在都不那么认为。但印度确实败了,败得很彻底,败得让人大出意料,败得一塌糊涂,让料事如神的毛主席都大感意外。印度军队也太菜了吧。

用户37xxx54

战斗意志,那是军魂啊,那是毛主席领导的队伍

用户78xxx03

老麦会写吴下阿蒙这四个字吗?

用户14xxx94 回复 10-16 23:34

[哈哈笑]

Franks360 回复 10-17 01:57

我也是纳闷,麦克阿瑟对我们中国文化研读很深嘛!

行者

老麦败绩多过/大过胜绩。那个蛙跳什么的,凡优势在手的指挥官差不多都能想到

老李

那时候,麦帅已经梅毒缠身了吧,还听中国的评书或翻成语词典,吴下阿蒙。

用户10xxx13

前几天有个美国佬说现在我们解放军完全凭借先进装备,他们要和我们比钢铁意志。言下之意就是他们也知道武器方面已经不是我们对手了,要拼意志了,和我们拼意志,美国佬只是婴儿级别的

用户16xxx17

南亚除了越南灵活点,其他的人效率低