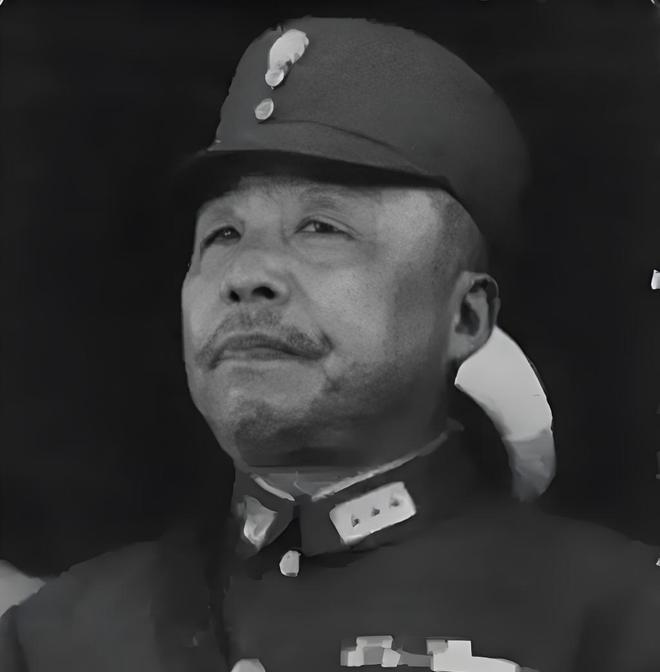

[中国赞]中国不开第一枪!金一南教授说过:“如果不是1988年陈伟文将军果断亮剑,击沉越军三艘军舰,就没有如今这200多万平方公里的三沙市,我国领土也会受到越南的侵略。” (信源:都斛镇人民政府——常胜将军陈伟文) 1988年的南海,一场深刻改变地缘格局的冲突,其核心并非精心策划的战役,而是一位中国指挥官在“绝不开第一枪”的严令与战友倒在血泊中的现实之间,做出的一个石破天惊的决断。正是这次“违规”的抉择,为日后200万平方公里的壮阔海疆奠定了坚实基础。 冲突爆发前,中方一线部队始终被一道政治红线紧紧束缚。南海舰队副司令刘喜中下达的“绝不开第一枪”的命令,体现了当时中国在处理国际争端时极力避免事态升级的审慎姿态。然而,越南方面却似乎将这种克制解读为软弱,并利用它将挑衅行为推向了战争的边缘。 这场高压棋局始于1987年,越南在联合国教科文组织的会议上对中国在永暑礁建立海洋观测站投下赞成票,转头却迅速抢占周边五个岛礁,形成战略合围之势。这种外交背信与军事围堵相结合的策略,预示了其挑衅绝非偶然。 到了1988年2月18日,局势进一步恶化,越南851号扫雷舰将炮口公然对准中国南拖147号船。作为回应,中国162号驱逐舰仅以主炮锁定对方水线,在长达三小时的炮管对峙中坚守着不开火的底线。 越南的一系列举动,实质上已将“第一枪”的全部压力转嫁给了中方,使一线官兵陷入了要么失土、要么违令的艰难处境。 1988年3月14日清晨,赤瓜礁齐腰深的海水中,58名中国官兵与43名越南士兵相距仅210米对峙。当战士杜祥厚折断越方插立的旗杆时,肢体冲突骤然升级。 然而,真正打破战场平衡的,是一声枪响。一名越南士兵举枪瞄准,排长杨志亮下意识地用左臂格挡——子弹瞬间穿透臂骨,鲜血染红了南海。 这一颗子弹,不仅击穿了一位中国军人的身体,更击碎了“不开第一枪”命令赖以存在的前提。战场的责任,在这一瞬间从被动的承受者,戏剧性地转移到了主动的决策者身上。 消息传到502舰的指挥台,陈伟文将军面临着他军旅生涯中最严峻的考验:是遵守命令,坐视领土被占、战友伤亡,还是承担巨大的政治风险,下令反击? 将军的怒吼穿透无线电:“还击!打沉它!”这一声指令,是对前线士兵流血的直接回应,是在国家主权受到侵犯时最果决的亮剑,更是将战场主动权从被动应付彻底转向主动出击的转折点。 陈伟文将军以可能断送个人前途的风险换来的反击命令,开启了一场效率惊人的海战。502舰的100毫米主炮首发命中,仅仅9分钟后,开火挑衅的越南HQ604船便沉入海底。 整场战斗,中方仅一人轻伤,而越方据估计有超过300人随舰沉没,其官方承认的阵亡人数也高达64人。 战后,陈伟文将军因“违令”接受了长达三个月的审查。然而,他个人付出的代价,却为国家带来了不可估量的战略收益。中国一举收复了包括华阳礁、赤瓜礁、南薰礁在内的六个重要岛礁,永暑礁海洋观测站的建设再无阻碍,并于同年8月顺利竣工。 更深远的影响在于,这次决断性的反击,使中国对南沙核心礁盘的控制从象征性存在转变为实质性主导。24年后,三沙市正式成立,其广阔的管辖海域正是建立在当年那一代军人用血与火奠定的基石之上。 回望历史,杨志亮手臂上永恒的伤疤,与陈伟文将军那声决然的命令,共同构成了这段历史不可磨灭的印记。它雄辩地证明,捍卫国家利益,有时需要的不仅是战略定力,更是在底线被践踏时,那份敢于承担责任的雷霆之勇。