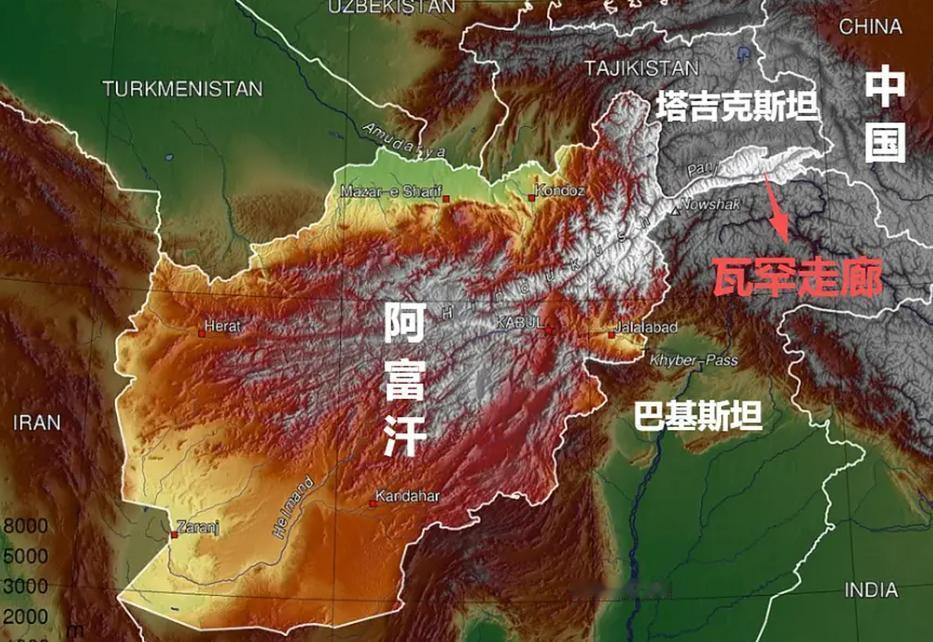

巴基斯坦与阿富汗边境数小时交火,超 400 人卷入伤亡旋涡。 双方战报却截然不同:巴方称歼敌 200 余、损兵 20 多;阿方则强硬宣称控制巴 25 个哨所、58 名巴军殒命。 这悬殊表述背后,藏着怎样的边境纠葛?一场看似突发的冲突,又牵出哪些更深层的矛盾? 这场冲突不是偶然的爆发,而是一根横跨百年的 “历史引线” 被再次点燃。1893 年,英国殖民者以殖民统治便利为唯一考量,用一支笔在地图上划出 “杜兰德线”。这条线无视普什图族世代聚居的现实,将他们的家园一分为二:一半归入当时的英属印度(后属巴基斯坦),另一半留给阿富汗。 一个多世纪以来,阿富汗始终拒绝承认这条 “殖民遗产”,认为它是对民族领土的割裂;巴基斯坦却将其视为法定国界,视作国家主权的象征。矛盾在岁月中不断发酵,2021 年塔利班重新执掌阿富汗后,更是进入 “高危阶段”——2025 年前 9 个月,巴基斯坦境内遭遇多次袭击,且多人丧生。 巴方指责阿富汗为恐怖分子提供 “避风港”,让极端势力得以跨境制造混乱;阿富汗则反驳,巴方军队多次跨境开火已经打破了边境平衡,双方的敌意在一次次的交涉中不断提高。 比炮火更引人深思的,是关键国家的 “集体沉默”。长期与巴基斯坦在南亚对峙的印度,此次罕见地保持缄默,但沉默背后藏着清晰的动作:就在冲突爆发前一天,阿富汗外长穆塔基刚抵达印度,两国高调宣布恢复全面外交关系,印度还承诺提供防空系统与医疗援助。对巴基斯坦而言,夙敌与邻国的 “靠近”,如同在边境战火之外,又架起一道无形的压力线,使其陷入 “两面承压” 的困境。 并且以往对于南亚事情格外关注的美英两国,此次也罕见的不发表态度。美国的战略重心早已转向东欧与中东,南亚不再是优先议题;更重要的是,今年 6 月、8 月,巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔两次访美,与美国政府的互动逐渐升温,这种微妙的关系让美国不愿轻易介入巴阿冲突。英国则因自身外交战略调整,对这场边境争端暂持观望态度,昔日动辄 “呼吁克制” 的表态,如今不见踪影。 冲突的代价,最终还是压在了无辜平民肩上。巴基斯坦迅速关闭了多尔哈姆、杰曼等关键陆路口岸 —— 要知道,阿富汗作为内陆国,80% 的物资依赖这些通道输入。口岸关闭的瞬间,阿富汗国内的粮食、药品供应立刻陷入危机,普通民众的生活从平稳跌入动荡。更严峻的是,巴基斯坦表示,将遣返过去数十年接纳的 300 多万阿富汗难民。对经济早已濒临崩溃的阿富汗来说,大量难民的回归意味着住房、就业、粮食供应等问题将雪上加霜,一场人道主义危机正在悄然酝酿。 如今,沙特虽与巴基斯坦签订 “共同防卫条约”,承诺 “一方遇袭即视为双方遇袭”,卡塔尔也在幕后尝试斡旋,但这些努力都未能触及问题的核心。只要 “杜兰德线” 的争议未解决,恐怖主义滋生的土壤未清除,大国在南亚的博弈未停止,巴阿边境的和平就只能是 “暂时的停火”。 巴基斯坦与阿富汗都面临着经济困境与社会动荡:巴基斯坦要应对境内的恐怖袭击与民生压力,阿富汗则需在战后重建中寻找出路。对两国而言,放下炮火、专注民生才是当务之急。这场深夜的冲突,不仅夺走了 400 余人的生命,更映照出南亚地缘格局的脆弱 —— 当沉默成为某些国家的策略,当边界线成为流血的导火索,真正承受苦难的,永远是那些在炮火中逃亡的普通民众。和平从不是一句空洞的口号,而是需要打破历史积怨、跳出地缘博弈的实际行动,否则,边境的炮火或许还会在某个深夜再次响起,照亮这片饱经沧桑的土地。