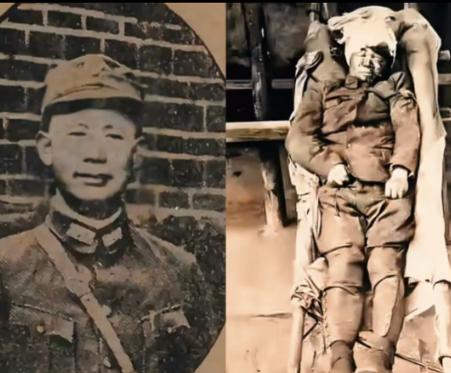

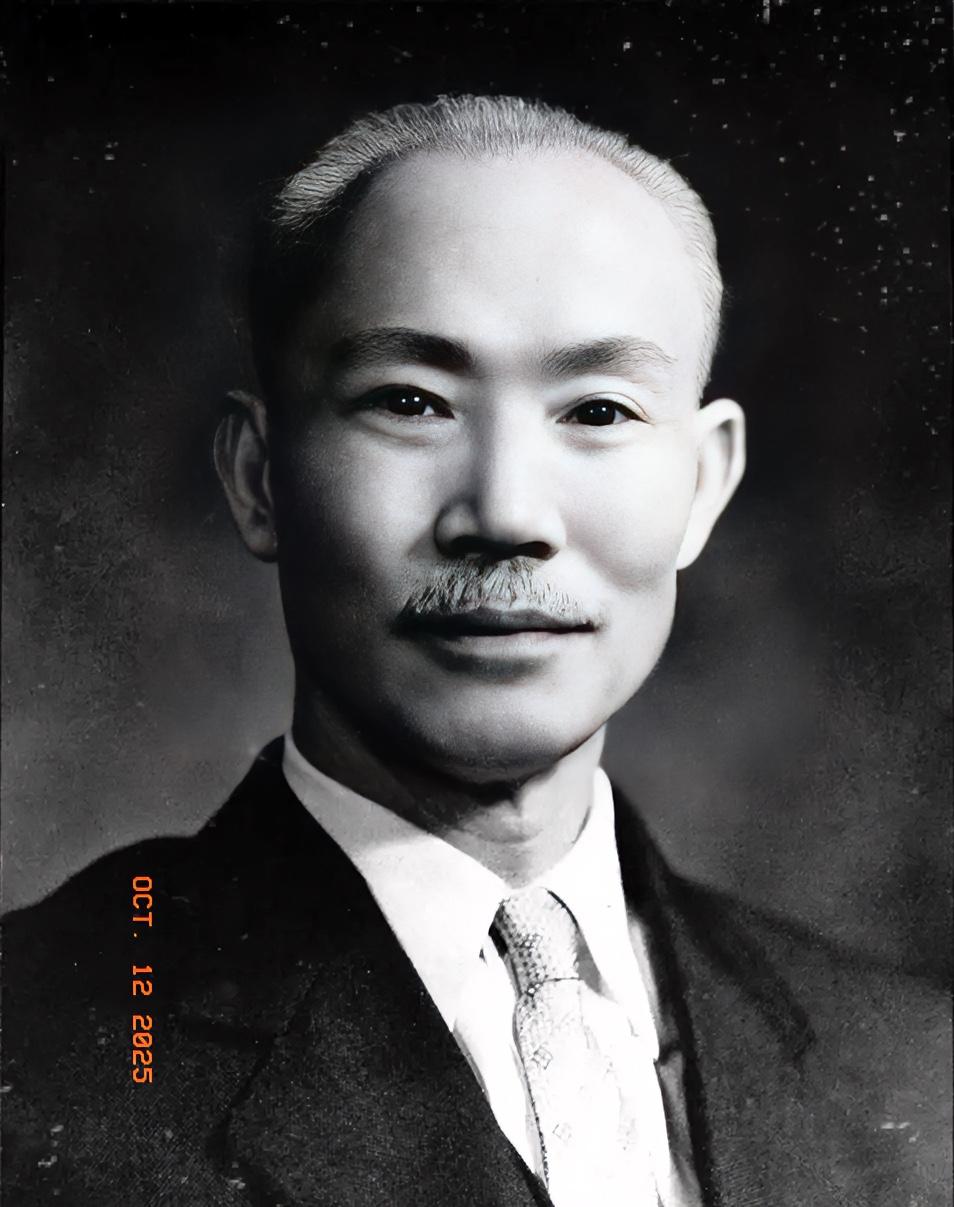

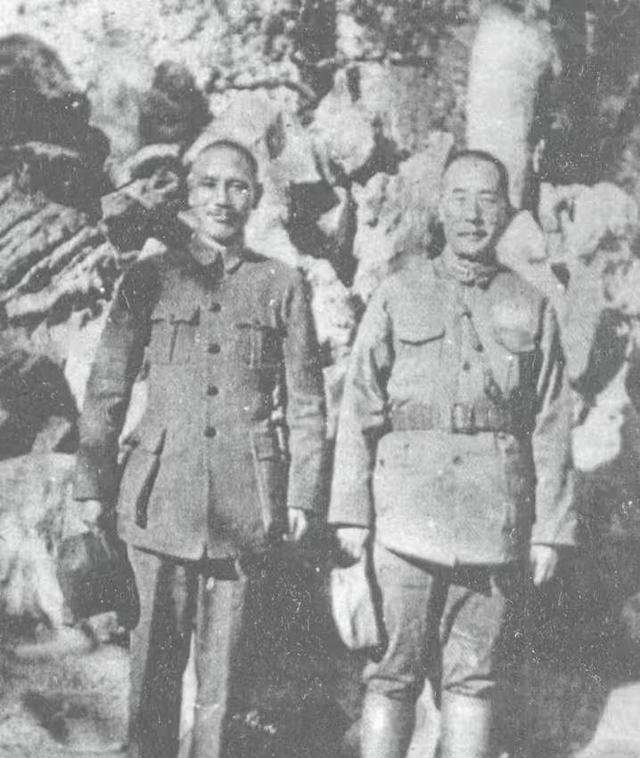

1938年,台儿庄战役47岁的陈钟书将军,在一次肉搏战中挑死14个日军后牺牲,记者拍下了这一幕,被战士们用担架拖回遗体的一张照片。 “十吊铜钱买我命,万具敌尸账已平。”念完这句话后,陈将军缓缓合目,结束了他波澜壮阔的一生。在他周围,14个日军倒在血泊之上,至死也没能开出一枪。 在成为将军前,陈钟书的童年总是伴随着催债声。陈钟书父母积病,家中兄弟姐妹又多,只能靠着借条度日。债主见讨钱无果,三番五次来家里捣乱。哄抢之后,就连灶台上都没了瓷碗。 “这便是命啊……”病榻上,父亲声如破锣,咳出一口黑血。陈钟书见此,顿时慌了神。此刻,这名17岁的少年无比渴望铜钱,即便以命换命,也想救自己的爹。 转机发生于1908年。彼时滇军缺人,陈钟书见报刊上‘财运亨达’几字后眼前一亮。签完生死契后,他将十二吊铜币的卖命钱交给父母,随即跪地三叩首,起身离去。 当时的老百姓都知道,滇军招兵是要搞大动作,也就是后世的重九起义。此时入军绝对是九死一生,父母更是痛哭流涕。可此时谁又能想到,陈钟书这一去非但没死,反倒平步青云? 或许是因自幼耕地,陈钟书力大无穷,初入战场时便杀出威风。凭借一把砍刀,陈钟书连斩数名清军,彻底破灭了清政府的腐败无能。 凭此功绩,陈钟书直升排长,后又在多次护国运动中建业。待滇军编入国民党部队后,陈钟书顺理成章任了少将,风光无两。 有了这顶乌纱帽后,陈钟书终于能实现梦想。他率军打马匪、治劣绅,筹资兴办学校,深受人民喜爱。当地百姓省吃俭用,替他买了枚金勋章,写着“百姓脊梁”。 此时形态大好,可在动荡年间,幸福的日子总不会长。1937年日军铁骑踏足华夏,陈钟书当即率部出发,跋涉千里赴往抗日前线。也是在此刻,他才意识到这是何等危机。 日军装备精良,坦克、飞机数之不尽;反观我方,甚至无法给每名士兵配置足够弹药。陈钟书意识到,这是场要命的战役。可以赢,但想填上这窟窿,得用无数将士的命。 陈钟书最先压上的,便是自己。主动领命到了前线后,他观察日军习惯,发现敌人习惯先飞机轰炸、后坦克冲阵,最后步兵收场。他当即下令:先躲战壕,后埋炸药,最后上刺刀。 借着这一战术,陈钟书率部击退敌人40余次冲锋,创下先河。可还未来得及高兴,加急电报又传来:日军狗急跳墙,发起大规模冲锋,陈将军务必死守台儿庄。 将遗书压在碗沿后,陈钟书率部发起冲锋,直奔敌军阵营。日军怕误伤自己人,没开炮也没开枪,就这么拼起刺刀。谁知陈钟书宛若杀神,连着挑死14人,吓得日军再也顾不上武士精神。 不知是谁抬起枪,随着声巨响,一枚弹片掠过了他的侧脸,从后脑飞出。陈钟书应声倒地,双目圆睁,手上仍紧攥着刺刀。 后来,部下将他的遗躯运往徐州,随从记者则拍下一副悲痛照片:只见白布渗血,而其双手仍攥拳,仿佛他仍紧握刺刀,正朝敌人杀去。 这张“将军百战死,马革尸未还”的照片,既是一名英雄最后的容颜,更是每名抗日志士的夙愿。正是他们用生命绽放的锋芒,夺回了中华民族的脊梁。 向陈将军致敬! 信息来源: 抗日战争纪念网 | 抗战英烈陈钟书:第一位抗日捐躯的滇军少将旅长 文 | 秦玖 编辑 | 史叔