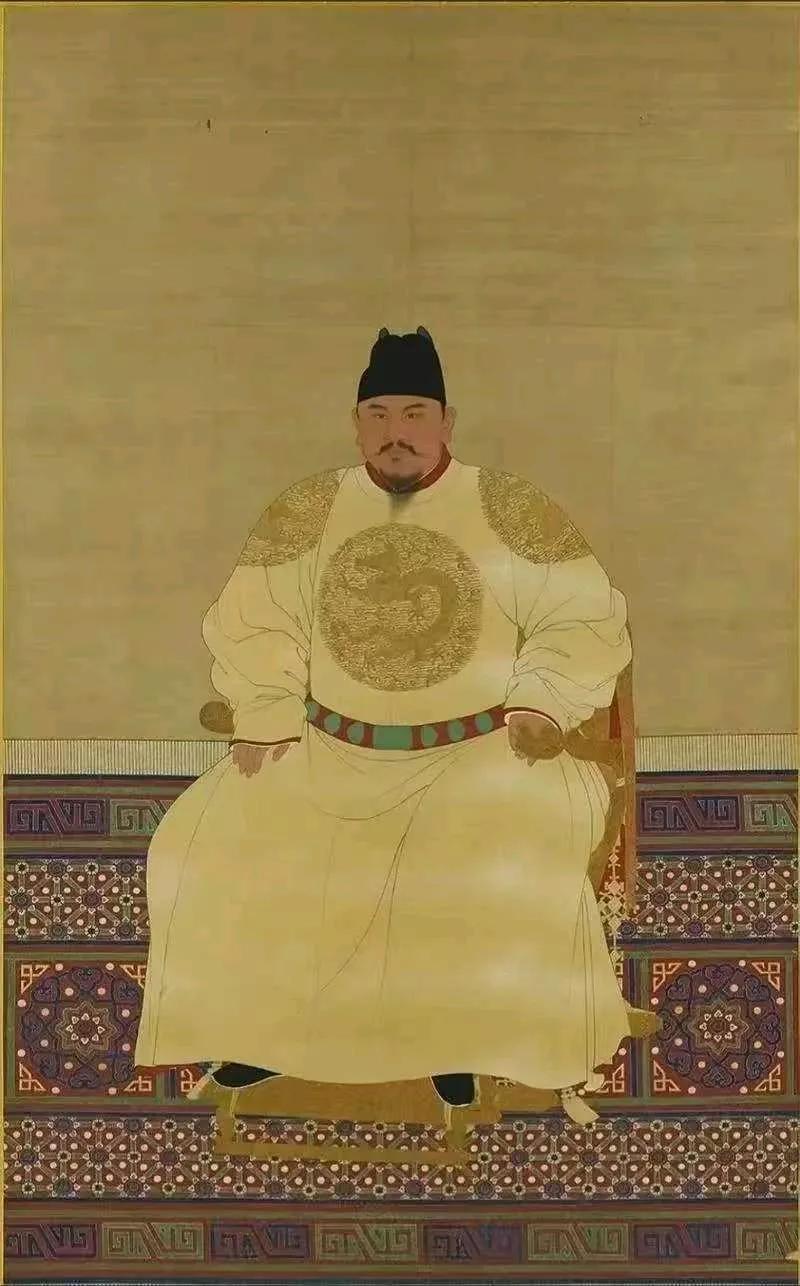

这个民族仅在中国生活30多年,杀的汉人几乎灭族,现后裔终于被找到! 2024 年春,西伯利亚凯特人村落的祭祀广场上,萨满敲着羊皮鼓,长老捧着青铜令牌走向篝火。当令牌正面的 “羯” 字在火光下显露时,中国研究员林悦突然屏住呼吸。 更令人震惊的是,令牌背面的 “冉” 字划痕,边缘的锯齿纹与冉闵军队使用的青铜剑纹样如出一辙。 “这是祖先逃来时带的,说能保部落平安。” 长老的话刚落,林悦的脑海里瞬间闪过 1700 年前的画面:羯族残部带着这块令牌逃离中原,背后是冉闵军队的追杀,而令牌上的划痕,或许藏着两个民族仇恨与妥协的秘密。 时间倒回公元 352 年,蒙古草原的暴风雪中,羯族残部首领羯骨抱着年幼的儿子,手里攥着那块青铜令牌。 他们刚躲过鲜卑部落的劫掠,身边只剩不到两百人 —— 逃离中原后,羯族成了草原上的 “无根者”,既要躲避冉闵势力的追杀,又要应对其他部落的排挤。 有天夜里,鲜卑骑兵突袭营地,羯骨为了掩护族人撤退,用令牌挡住鲜卑兵的弯刀,“冉” 字划痕就是那时留下的。 “带着令牌往西走,别回头。” 这是羯骨留给儿子的最后一句话,而他自己,则永远留在了那片草原上。没人知道,这支羯族残部后来穿越了贝加尔湖,最终在叶尼塞河流域定居,成为如今的凯特人。 公元 355 年,冉魏政权覆灭后,河北邺城的汉人农户张明一家,带着农具踏上西迁之路。 “羯人被赶跑了,可鲜卑人又来了,这日子没法过。” 张明背着犁,妻子抱着孩子,跟着迁徙的人群往西域方向走。 途中,他们遇到了一支羯族残部的老弱妇孺,双方起初剑拔弩张,直到张明的妻子给羯族孩子递了块窝头,紧张的气氛才缓和下来。 “都是苦命人,别再打了。” 一位羯族老人叹着气,把一块刻有 “日月纹” 的陶片送给张明 —— 这是羯族的图腾,也是后来张明家族的传家宝。 谁能想到,1700 年后,这块陶片竟成了连接汉人与凯特人(羯族后裔)的纽带。2024 年,林悦在凯特人村落的仓库里,意外发现了一套保存完好的汉人农耕工具 —— 犁、锄、镰,上面的木纹还能清晰辨认。 “这是祖先传下来的,说当年是汉人朋友送的。” 村落里的老人回忆,族内一直有个传说:西迁途中,是汉人教会他们种地,才让他们在冰原上存活下来。 语言学家也有了新发现:凯特人方言中 “犁”“麦” 等词汇,发音与古汉语高度相似,比如 “麦” 在凯特语中读 “mai”,与汉语几乎一致。 这些发现,与之前的青铜令牌、祭祀陶片相互印证,还原出一段被历史忽略的往事:羯族残部与汉人曾在西迁途中相互扶持,而非只有无尽的仇恨。 2024 年夏,林悦带着凯特人代表回到中国河北邺城遗址。在冉闵 “杀胡令” 发布地,凯特人长老捧着青铜令牌,对着遗址深深鞠躬:“祖先的过错,我们道歉;祖先的友谊,我们铭记。” 张明的后人也来了,他拿出那块 “日月纹” 陶片,递给凯特人长老:“这是我们两家友谊的见证,不该被忘记。” 现场的学者们感慨万千 ——1700 年前的仇恨,在这一刻化作了跨越时空的和解。 林悦把这一幕拍下来,写进新的研究报告:“历史不只有血与火,还有人与人之间的温情,这才是民族融合的真正底色。” 如今,凯特人村落与中国河北的邺城遗址,结成了 “历史文化交流伙伴”。 每年,都有凯特人来中国参观邺城遗址,学习汉文化;也有中国游客去凯特人村落,体验羯族后裔的生活。 林悦的办公桌上,放着青铜令牌的复制品、汉人农耕工具的照片、“日月纹” 陶片的拓片 —— 这些物件,不再是仇恨的象征,而是民族和解的见证。 村落的篝火旁,凯特人孩子和中国游客的孩子一起玩耍,他们听不懂彼此的语言,却能通过 手势分享食物,笑声在叶尼塞河上空回荡。 历史的仇恨早已消散,羯族后裔的发现,不是为了重温血腥,而是为了寻找民族之间的和解之道。就像叶尼塞河的水,既承载着羯族西迁的苦难,也记录着汉人与羯族相互扶持的温情。 如今,凯特人与汉人、与周边民族和平共处,他们的故事告诉我们:极端的对立只会带来毁灭,而包容与互助,才能让不同民族在历史的长河中共同前行 —— 这,才是历史留给我们最宝贵的启示。 参考资料:《中国五胡入华与欧洲蛮族入侵》人民政协网