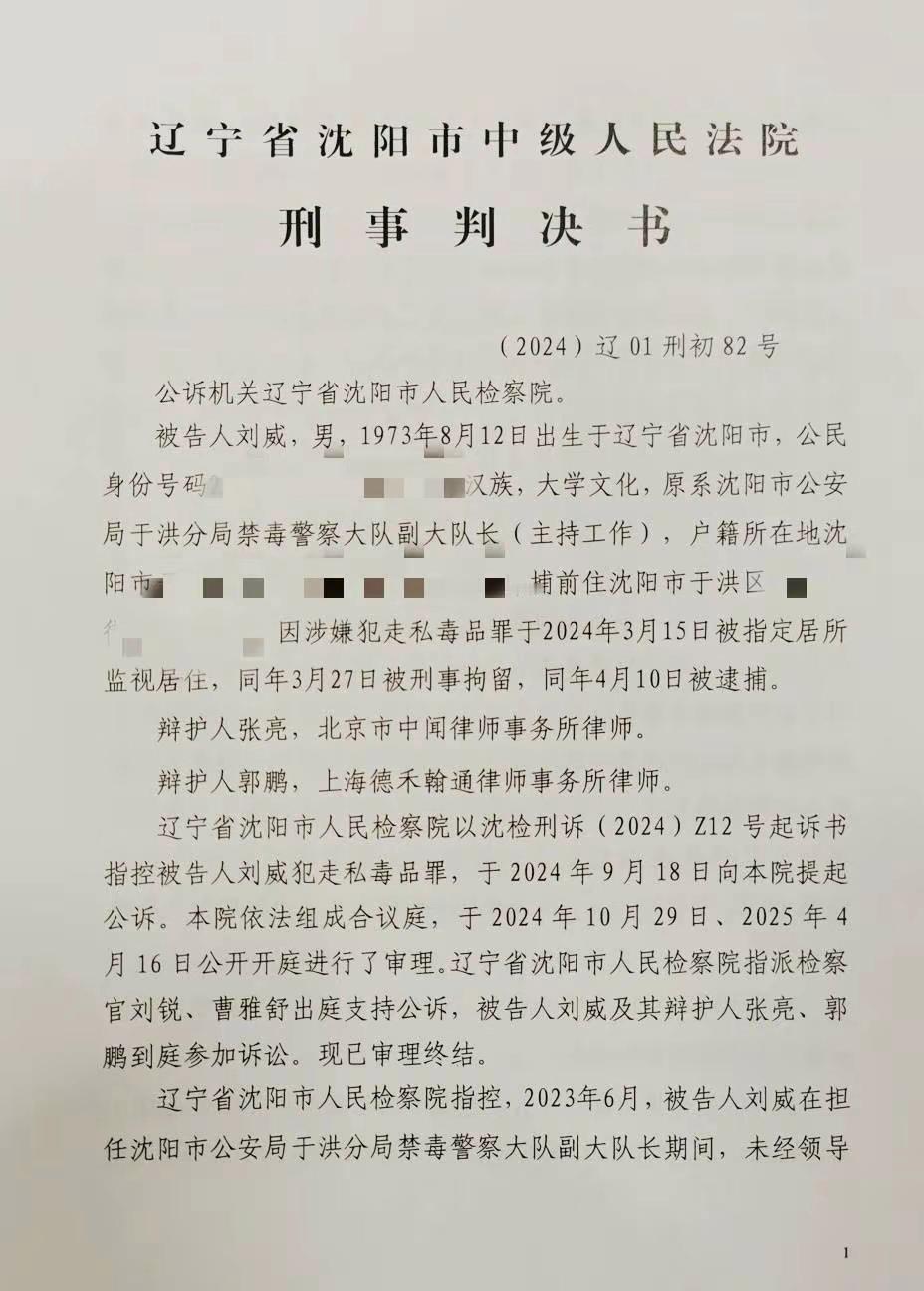

沈阳禁毒大队原副大队长刘威,从泰国邮进1.5公斤大麻被抓,一审因走私毒品罪获刑三年六个月。他辩称这是"用特情人员搞侦查",是合法的"控制下交付",但法院认为他既没走审批程序,又无证据证明出于工作目的。一边是执法者的"职务行为"辩解,一边是法院的"犯罪成立"判决,这场争议的核心到底是什么?普通人该如何看懂其中的法律边界? 一、反转剧情:禁毒队长成了"涉毒嫌犯" 10月14日,沈阳中院的一审判决让一桩特殊案件有了结果——原沈阳市公安局于洪分局禁毒大队副大队长刘威,因走私毒品罪被判处有期徒刑三年六个月,还被罚了五万元。更戏剧的是,刘威当庭就喊冤上诉,坚称自己是"为了抓毒才接触毒品"。 这事得从2023年说起。当年6月,刘威没跟分局领导和市局禁毒支队汇报,就私自用了个特情人员。他让这人通过境外聊天软件联系上泰国的大麻贩子,让对方往国内邮寄毒品样品,收件地址直接写的是于洪分局所在地。 到了12月18号,两名辅警按刘威的指示去单位门口快递柜取包裹,刚拿到就被市局禁毒支队的人抓了现行——包裹里查出160.25克大麻叶。后来刘威自己交代,还有个境外包裹也寄到了这个快递柜,里面藏着1352.09克大麻叶,两次的大麻都检出了致幻成分四氢大麻酚。 一个天天跟毒品打交道的禁毒队长,反倒成了走私毒品的嫌犯,这事儿一下就引发了热议。 二、核心争议:是"侦查工作"还是"走私毒品"? 面对指控,刘威和辩护律师一口咬定"无罪",理由听起来还挺有道理:他是禁毒大队负责人,打击毒品是法定职责,这些行为都是职务行为,就算接触了毒品,也该算"违法阻却事由",不算犯罪。 刘威在上诉状里说得更具体:自己是在搞"控制下交付",就是故意让毒品进入流通环节,目的是揪出整个贩毒网络,既没有贩毒的主观故意,也没造成危害,怎么就成犯罪了?他还提到,让辅警取包裹时都戴了手套、要求全程录像,这些细节都是为了侦查取证。 但法院的判决直接驳回了这套说法。法官认为,首先,特情人员不是随便就能用的,必须走审批手续、规范管理,可刘威从联系境外贩子到案发,大半年时间里啥手续都没办,说向领导口头汇报了也没人做证。其次,没有任何证据能证明他的行为是出于禁毒工作目的,反而有证据显示,他和特情人员诱使他人买毒后再提供线索抓人,这本身就是被禁止的非法行为。 简单说,刘威说自己是"因公办事",但拿不出合规的手续和有效的证据;法院看的是"实际行为",没走程序的"执法"就是违法。 三、法律拆解:执法者的"特权"边界在哪? 很多人疑惑,警察为了抓毒确实可能要接触毒品,刘威的辩解就一点道理没有吗?这里面藏着关键的法律边界,普通人也得搞明白。 首先,"控制下交付"真的合法,但有严格条件。《刑事诉讼法》明确规定,公安机关侦查犯罪时,对涉及毒品的犯罪活动可以实施控制下交付。但这绝不是执法者的"免罪金牌",前提是必须"根据侦查犯罪的需要",而且得按规定程序来。刘威既没履行审批,又无法证明侦查目的,自然不能算合法的控制下交付。 其次,职务身份不是违法的"挡箭牌"。法律赋予执法者职权,是让他们按规矩办事,不是给他们"法外开恩"的特权。法院强调,本案根本不存在不能走正规程序的特殊情况,刘威的"违规操作"没有正当理由,这就打破了他"因公犯罪"的辩解。 最后,刑事犯罪讲"证据链",不能靠"嘴说"。刑事案件的裁判原则是"排除合理怀疑",得有证据证明有罪,而不是让被告人自证清白。辩护人就指出,本案没有直接证据证明刘威想走私毒品,一审靠间接事实推论定罪,不符合证据规则。这也是刘威上诉的核心理由。 结论:执法者知法犯法,还是程序瑕疵背锅? 目前来看,刘威已经向辽宁高院提起上诉,他坚信自己是"为工作履职",不该被定罪。但一审法院的逻辑也很清晰:没有程序的"执法"就是违法,没有证据的"履职"就是犯罪。 这事也给所有人提了个醒:哪怕是执法人员,行使职权也得在法律框架内,"为了正义"绝不能成为"突破程序"的理由。就像网友说的:"禁毒队长更该懂规矩,要是都私自搞'特殊操作',谁来保证权力不被滥用?"也有人反驳:"万一真是为了抓毒贩才冒险,这判得是不是太严了?" 你觉得刘威是"知法犯法"还是"程序瑕疵背锅"?执法过程中,程序正义和打击犯罪哪个更重要?欢迎在评论区聊聊你的看法!