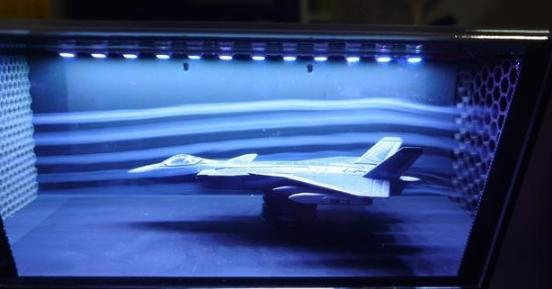

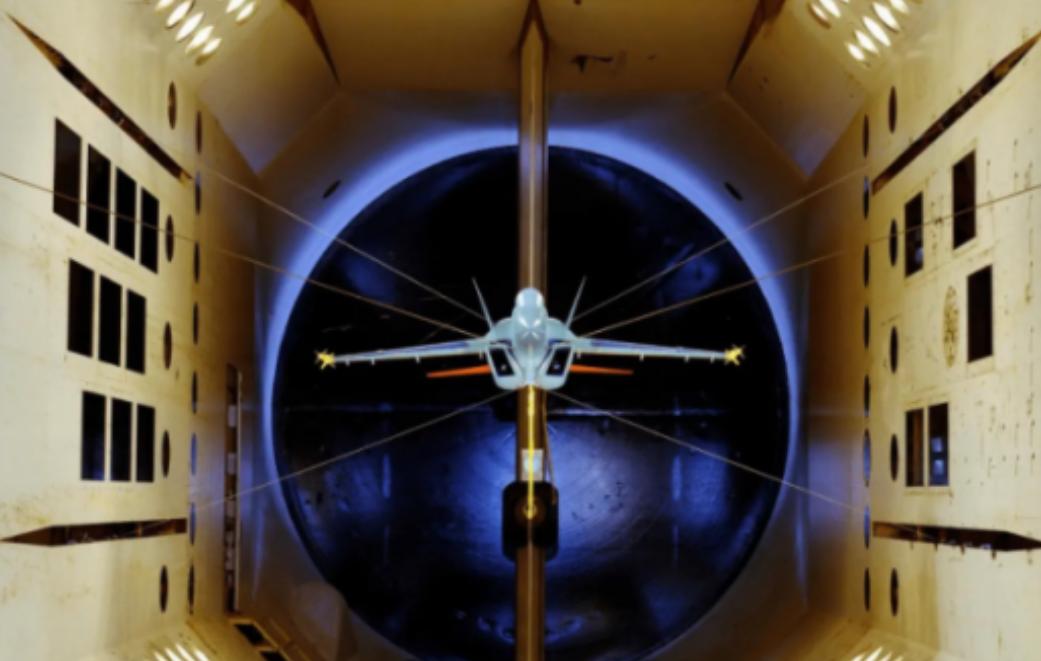

日本、意大利和英国宣布联合搞六代机,结果技术、资金、人才都齐了,却卡在风洞这关了。没风洞,机身设计再牛也飞不起来,风洞是航空的命根子,决定气动布局、隐身性能和超音速能力,没它验证,飞机可能半空散架。 飞机再先进,风都吹不起来,那也只能在PPT上“起飞”。 日本、意大利和英国,三个老牌工业国家,总是凑到一起搞大事,他们打算联手研发全球最先进的第六代战斗机,目标2035年首飞。 听起来像是国际军工界的“梦之队”组合:技术有了、资金批了、科学家也招了,怎么看都像是稳赢的局。但没想到,第一道坎就把他们绊住了。风洞测试。 一点不起眼的“风”,竟然成了压垮六代机梦想的那根稻草。 在外行眼里,“风洞”两个字可能有点玄乎,好像是科研院里才会出现的高冷设备。但实际上,它就是战斗机设计里的“照妖镜”。 你飞机的气动布局稳不稳,隐身性能靠不靠谱,飞超音速时会不会抖到解体,全得靠风洞一一验证。没有风洞,飞机就像没考过科目三的新司机,理论再熟也没法上路。 英国、日本和意大利这三位“合伙人”,各自都拿出了看家本领:英国带来的是设计经验和软件仿真,日本负责隐身材料和制造精度,意大利擅长武器系统整合和成本控制。 看上去配合得天衣无缝,问题却出在最基础的环节,他们谁都没有能撑起这个项目的“硬件底子”。 英国的风洞还停留在“台风”战斗机时代,主要靠上世纪的设备撑场,测个模型得排队,精度也跟不上六代机的复杂需求。 日本虽然有个高端风洞,但尺寸太小,只能测试零件,整机压根塞不进去,至于意大利,更惨,哪怕是五代机开发时都得“借”法国风洞,现在人家法国自家项目都忙不过来,连借都借不着了。 中国的JF22从立项到投入使用,花了十几年,砸了多少资源不说,光是那个“大气压缩系统”就能让你喝三年咖啡还不敢下单。 这就像三位大厨凑在一起要开家米其林餐厅,菜谱写好了,牛肉买齐了,就是厨房没通气,火都点不着,光有梦想,连锅都没得烧,做啥饭? 合作项目搞不好,技术问题只是一方面,心态问题才是真大事,表面上看,三国是并肩作战的战友,私底下却是各自留一手的“队友”。 英国负责设计软件,但不愿意全盘公开,意大利要点模型数据还得跑三圈审批,日本更是铁了心地反对沙特加入,说白了就是不想让中东土豪来“搭便车”。 但问题是,搞六代机不是拼DIY,而是拼产业链整合、全球协同,你光想当主厨,不愿意分菜,最后连餐厅都开不成。 还有资金问题,表面上大家都出钱,其实口袋都不厚实,更别提三方技术路线压根不统一,这就等于三个人进厨房,一个要炒辣子鸡,一个要煮清汤面,另一个还想做披萨,最后连菜单都没定,就想着开门迎客,这种“合作状态”,别说风洞,连起飞架都不敢造。 说到底,风洞不是一台机器,而是一整套工业体系的体现,它是你国家技术底蕴、科研能力、制造水平的综合展示,不是今天说建、明天就出数据的快消品,而是几十年积累的“老家底”。 美国的阿诺德风洞中心从上世纪50年代就开始运作,冷战时期就承担过SR71黑鸟的测试,现在依旧是F35、B21这些项目的核心测试平台。 中国的JF22风洞,起步于2008年,建成用了十几年,光是压缩空气设备就堪比一个中型核电站,能模拟30倍音速的极端气流。 这些东西不是靠情怀解决的,如果风洞是个“马桶”,那六代机就是想冲水的马桶盖,三国现在既没水也没管道,还想一冲到底,怎么可能? 工业基础不是靠“协作”就能补的,没这个家底,就别想玩高端制造的大棋,说句不好听的,风洞这道坎,把三国从“梦想家”打回了“现实主义者”。 六代机项目的目标,是2035年首飞,听起来还有十年时间,但真要从零建造风洞,十年都不一定够。 何况这三国还要一边协调预算、一边敲定技术路线,一边还得防着彼此“偷师学艺”,效率可想而知。 更现实的是,这不仅仅是三国的麻烦,也是整个西方军工体系的缩影,过去几十年,欧洲国家在军工领域一再“断档”,不是没钱搞,就是搞了但没坚持。 风洞、雷达、发动机这些“底层设施”,一旦放弃再想补上,难度堪比重建一个国家的工业革命。 中美现在打的是“系统战”,拼的是从基础研究到量产制造的一整套闭环,你再先进的战斗机想要飞上天,也得先在风里“吹一遍”,而这风,不是吹出来的,是靠真金白银投出来的。 飞机能不能飞,不是看你PPT画得多炫,而是看你有没有那个“风”能把它吹起来,英国、日本、意大利三国的六代机计划,一开始看像是“国际协作高光时刻”,现在却成了“三国演义”的现代翻版。 没有风洞,不管你设计得多科幻、预算批得多豪横,最后都只能在地面上打转,想飞,就得先把地面打牢,否则不是飞机上不了天,是梦想根本飞不起来。