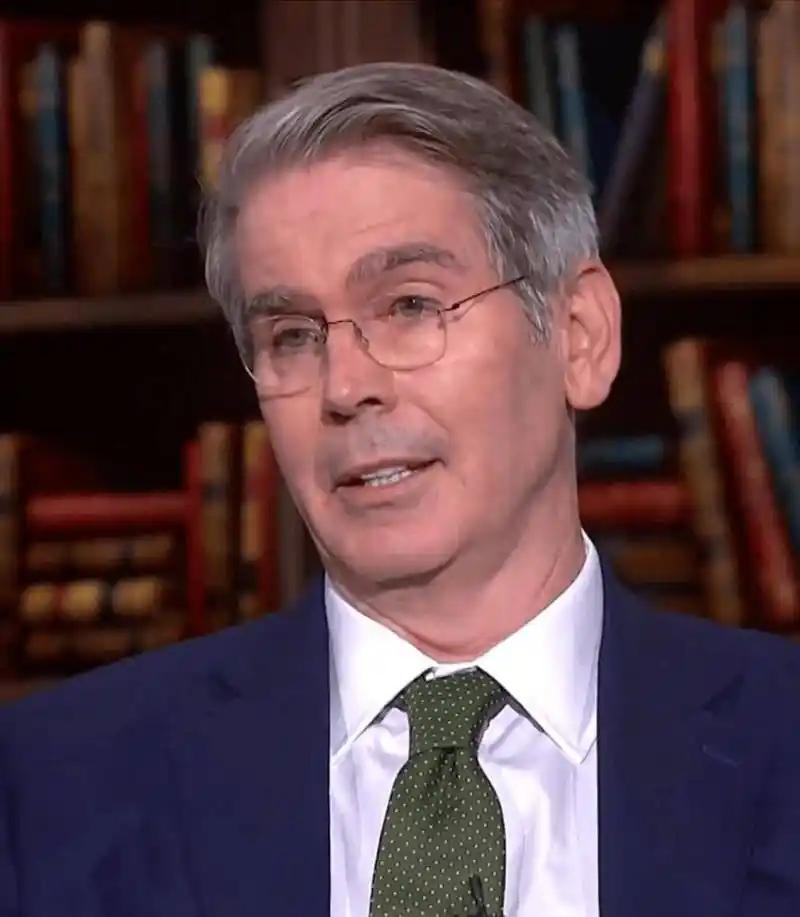

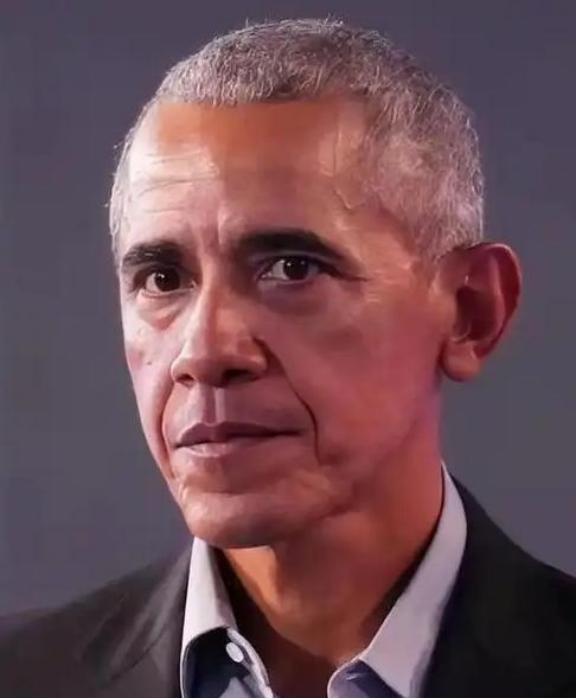

太累了,想脱钩。 万斯说要理性谈判,又要把中国在美上市公司清理出美国金融市场。 太折腾了;美国现在朝令夕改,比小孩子的脸变得还快,怎么贸易?怎么谈判?一切都是变数。 只有一点不变的就是,每次谈判,美国都要占便宜。 吸血全世界包括中国呗?!这点是一直不变的。 那能不能就说,我们不跟美国贸易了,也不用美元了,也不买美国的高科技产品了!也不去美国留学了!也不移民美国了!行不行? 万斯提到的“清理中国在美上市公司”,并非孤立的表态,而是美国近年来针对中资企业一系列政策的延续。2020年,美国国会通过《外国公司问责法》,要求在美上市的外国公司连续三年无法满足美国公众公司会计监督委员会的审计要求,就会被强制退市。截至2023年底,已有数十家中国企业因此从美股退市,涉及互联网、新能源等多个领域,背后是数千家企业的运营规划和数万投资者的资产安全受到直接影响。这种以“监管”名义设置的市场壁垒,本质上是将经济问题政治化,与万斯口中的“理性谈判”形成了明显矛盾。 美国对华政策的“朝令夕改”,根源在于其国内政治生态的极化与利益集团的博弈。过去十年,从奥巴马政府的“亚太再平衡”,到特朗普政府的全面贸易战、加征关税,再到拜登政府一边宣称“不寻求脱钩”,一边推动芯片出口管制、构建“小院高墙”,每一次政策转向都并非基于中美经贸关系的实际需求,而是服务于国内选举周期和不同利益集团的诉求。例如,特朗普时期对中国输美商品加征的关税,最终大部分由美国企业和消费者承担,却被包装成“保护美国产业”的政绩;拜登政府对半导体产业的补贴,本质是试图通过行政手段割裂全球产业链,维护美国在高端制造领域的垄断地位。 “不跟美国贸易、不用美元”的想法,虽饱含对美国霸权的不满,却忽略了全球化40多年来中美经济深度融合的现实。根据中国海关总署数据,2023年中美双边贸易额仍达6614.8亿美元,美国仍是中国重要的贸易伙伴之一。在美元体系方面,尽管人民币国际化进程不断加快,2023年人民币在全球外汇储备中的占比提升至2.95%,但美元仍占58.4%的份额,短期内完全脱离美元体系并不符合中国企业参与国际结算的实际需求。至于高科技产品,中国确实在芯片、航空发动机等领域面临“卡脖子”问题,但这恰恰说明更需要通过国际合作与自主研发相结合的方式突破瓶颈,而非简单切断技术交流——历史经验表明,封闭只会导致技术落后,开放合作才是科技进步的动力。 中国的应对,从来不是“非此即彼”的极端选择,而是坚持“自主可控”与“开放合作”并行。对于美国的贸易保护主义措施,中国通过在世贸组织提起诉讼、扩大与其他国家的自贸协定(如RCEP的深化实施)、推动“一带一路”经贸合作等方式,拓展多元化的国际市场空间;在金融领域,沪深港通、沪伦通等机制的完善,以及科创板对红筹企业的开放,为中资企业提供了更多融资渠道,降低对美股市场的依赖;在科技领域,从“863计划”到“十四五”科技创新规划,中国持续加大基础研究投入,2023年研发经费投入强度达2.55%,在人工智能、量子信息等领域已实现部分技术突破。这些举措并非为了“脱钩”,而是为了在复杂的国际环境中,构建更具韧性的经济体系。 美国试图通过“吸血”式政策维护霸权的做法,早已引发全球范围内的警惕。从欧盟对美国《通胀削减法案》的反制,到东盟国家拒绝选边站队、坚持多边合作,越来越多的国家意识到,全球化时代的经济关系应基于互利共赢,而非零和博弈。中国始终坚持的“共商共建共享”全球治理观,正是对这种霸权逻辑的超越。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。