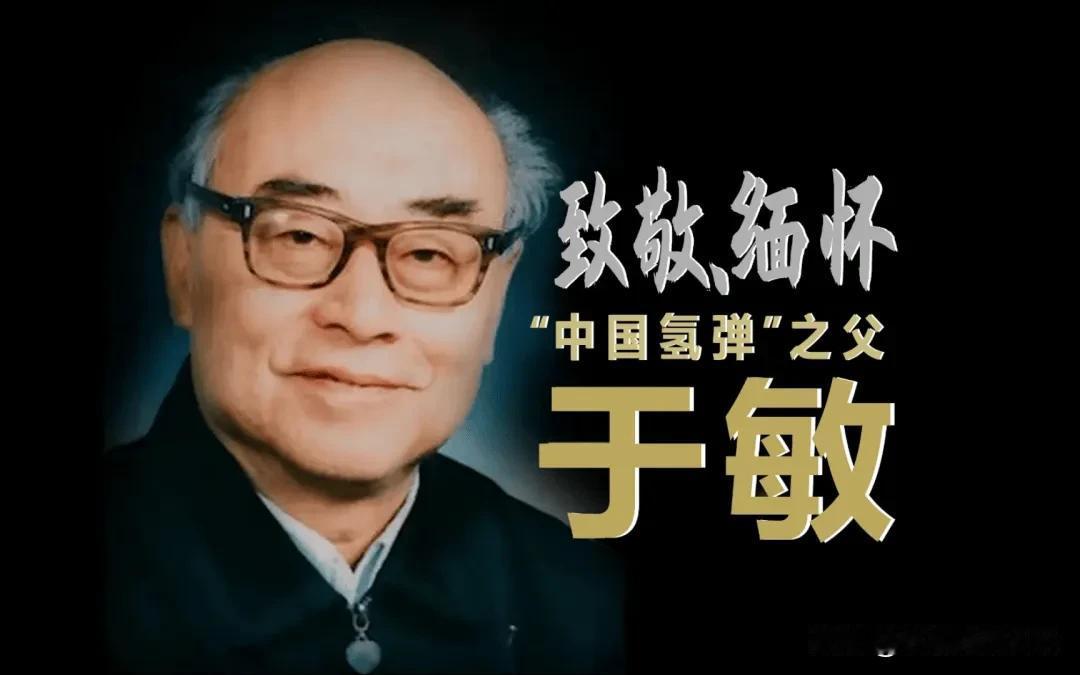

于敏在北大攻读物理期间,有次数学系出了一场超高难度的考试,平均分才20分,而他竟考了100分,这还只是开胃小菜,真正震撼的是后面这件事! 很多中国人最早知道于敏,是2014年他获国家最高科学技术奖的时候,在这之前,这个为中国设计氢弹的人,名字藏了30年。 这份天才底色,早在上世纪二十年代就已埋下。于敏1926年生于天津宁河,童年恰逢山河破碎,日本兵在国土上的横行霸道,在他心里刻下了亡国奴的屈辱印记。 这份伤痛成了他求学的动力,从天津耀华中学时的各科第一,到考入北大后的学号“1234013”成为校园里的“吉利符号”——每次成绩按学号公布,这个号码永远霸占榜首。 张宗燧先生的研究生课全程英文授课,旁人望而生畏,他却专挑最难的课题挑战,连北大物理系的师生都公认,能被一群天才称作天才的人,早已超越了普通聪慧的范畴。 1961年1月的那次谈话,彻底改写了他的人生。钱三强找到他时,他在原子核理论研究领域已耕耘十年,正处在突破的前夜。“国家要搞氢弹理论预先研究,想让你当副组长。” 钱三强的语气里满是郑重。当时国际上核大国对氢弹技术绝对封锁,国内连氢弹的基本原理都没人能说清,等于要从一张白纸开始摸索。他本可在熟悉的领域继续深耕,早晚会收获国际学界的瞩目,可国家的召唤让他没有丝毫犹豫。 “他们派军舰带着核武器到我们近海来,这种时候,我过去学的都可以抛。”这句朴素的话,成了他此后二十八年的人生注脚。 从那天起,于敏的名字在物理学界“蒸发”了。他带着团队挤在简陋的办公室里,面对的是全国仅有的一台每秒万次计算机,而这台机器95%的时间要优先服务原子弹设计,氢弹研究只能占用剩下的5%,还大多是深夜时段。 没有国外资料参考,他们就用算盘、计算尺核验数据,堆积如山的计算机纸带成了最珍贵的宝贝,于敏常常半跪在地上,在密密麻麻的数字里寻找氢弹自持热核燃烧的关键。 1965年的上海“百日会战”,他连续三个多月开办讲座、分析模型,饿了就啃几口干粮,累了就在桌上趴一会儿,手上常沾着金属烧蚀后的灰烬。 这份隐秘的坚守,连家人都被蒙在鼓里。妻子孙玉芹打理着家里的一切,看着他天不亮就出门,半夜披着衣服在灯下写东西,却从不知道他在做什么。同事来家里谈工作,她就默默带着孩子出去散步。 儿子于辛小时候甚至问过“叔叔你是谁”,因为父亲常年出差,偶尔回家也总被工作占据。直到1999年于敏获得“两弹一星”功勋奖章,家人才终于明白,那些缺席的陪伴、守口如瓶的沉默,都献给了国家的核事业。 于敏后来坦言,这辈子最亏欠的就是爱人,可在国家需要面前,他只能把家庭责任悄悄藏在心底。 1967年6月17日,罗布泊上空升起蘑菇云,中国第一颗氢弹爆炸成功。从原子弹到氢弹,美国用了7年多,苏联用了6年多,中国只用了2年8个月,这个速度震惊世界。 当天晚上,常年靠安眠药入睡的于敏睡得异常踏实,他没有彻夜狂欢,只觉得完成了沉甸甸的使命。 此后他又带领团队突破核武器小型化、中子弹技术,有人称他“氢弹之父”,他却反复推辞,强调这是集体的功劳。钱三强评价他“填补了我国原子核理论的空白”,波尔先生访华时称赞他“出类拔萃”,这些赞誉都没能让他改变谦逊的本色。 28年隐姓埋名,从青丝到白发,于敏用一生践行了“愿将一生献宏谋”的誓言。他把个人才华融进祖国强盛的洪流,用沉默锻造出护国重器,让中国在核讹诈的阴影里站得笔直。这种把国家利益置于一切之上的坚守,正是民族屹立的根基。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。