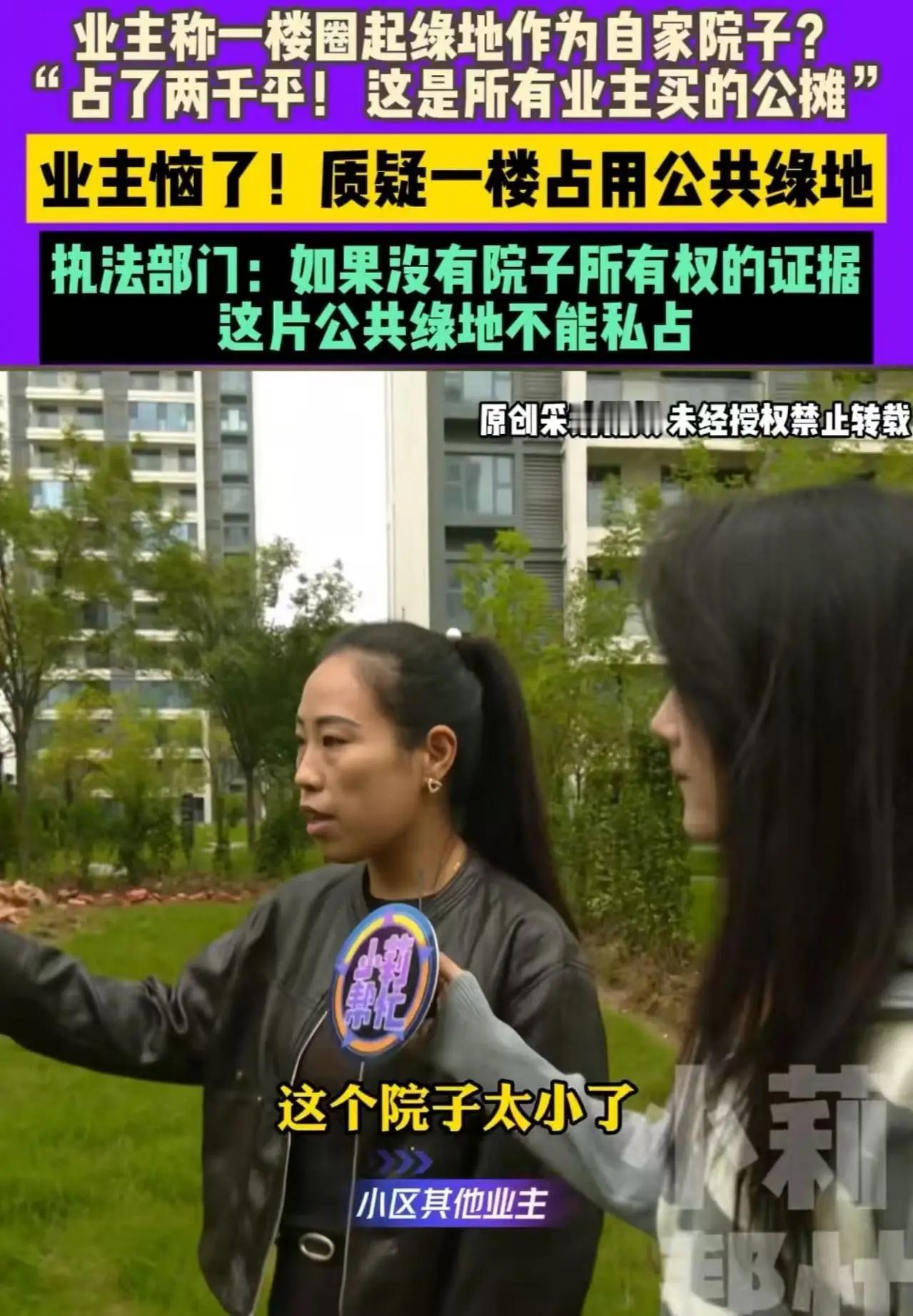

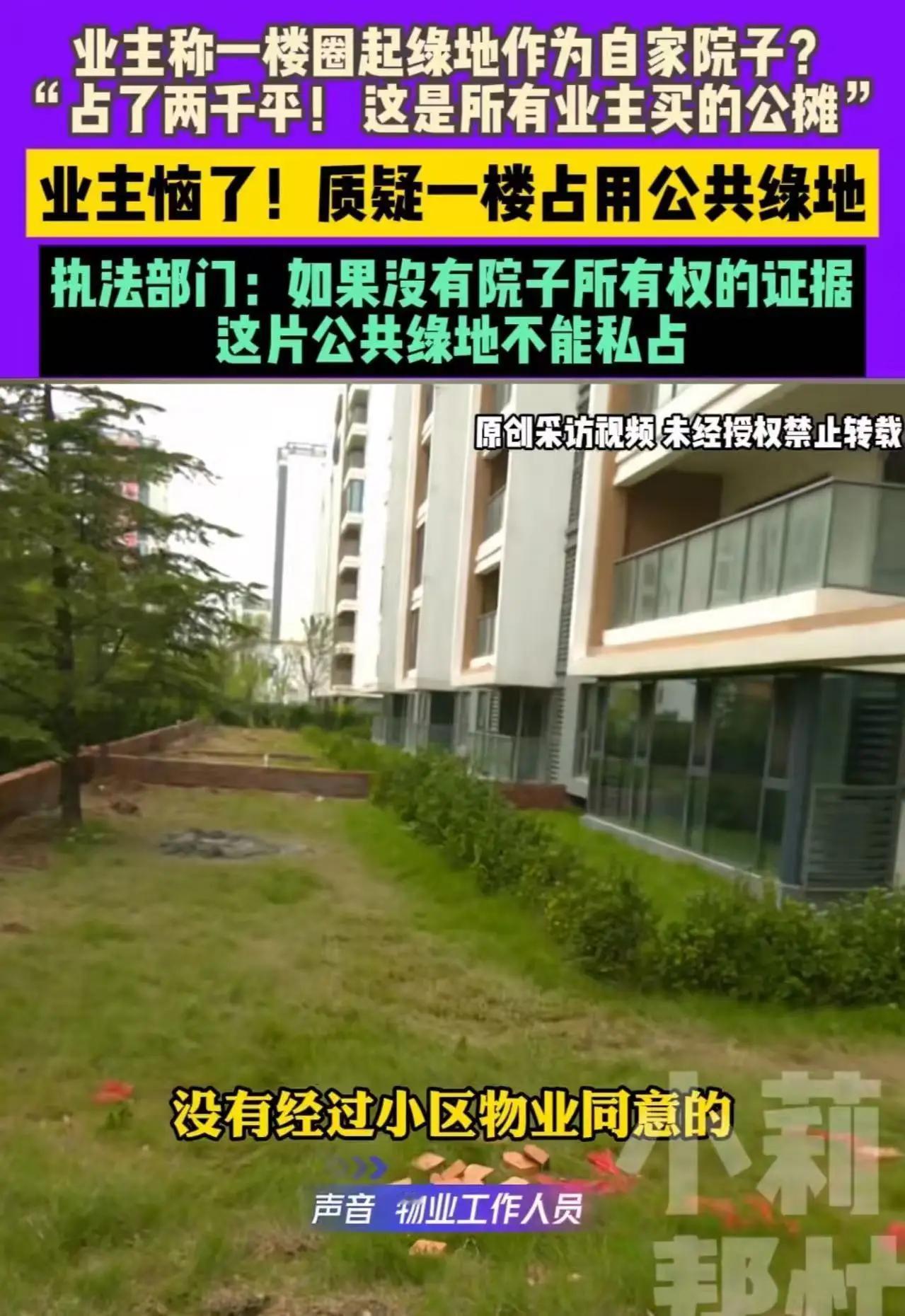

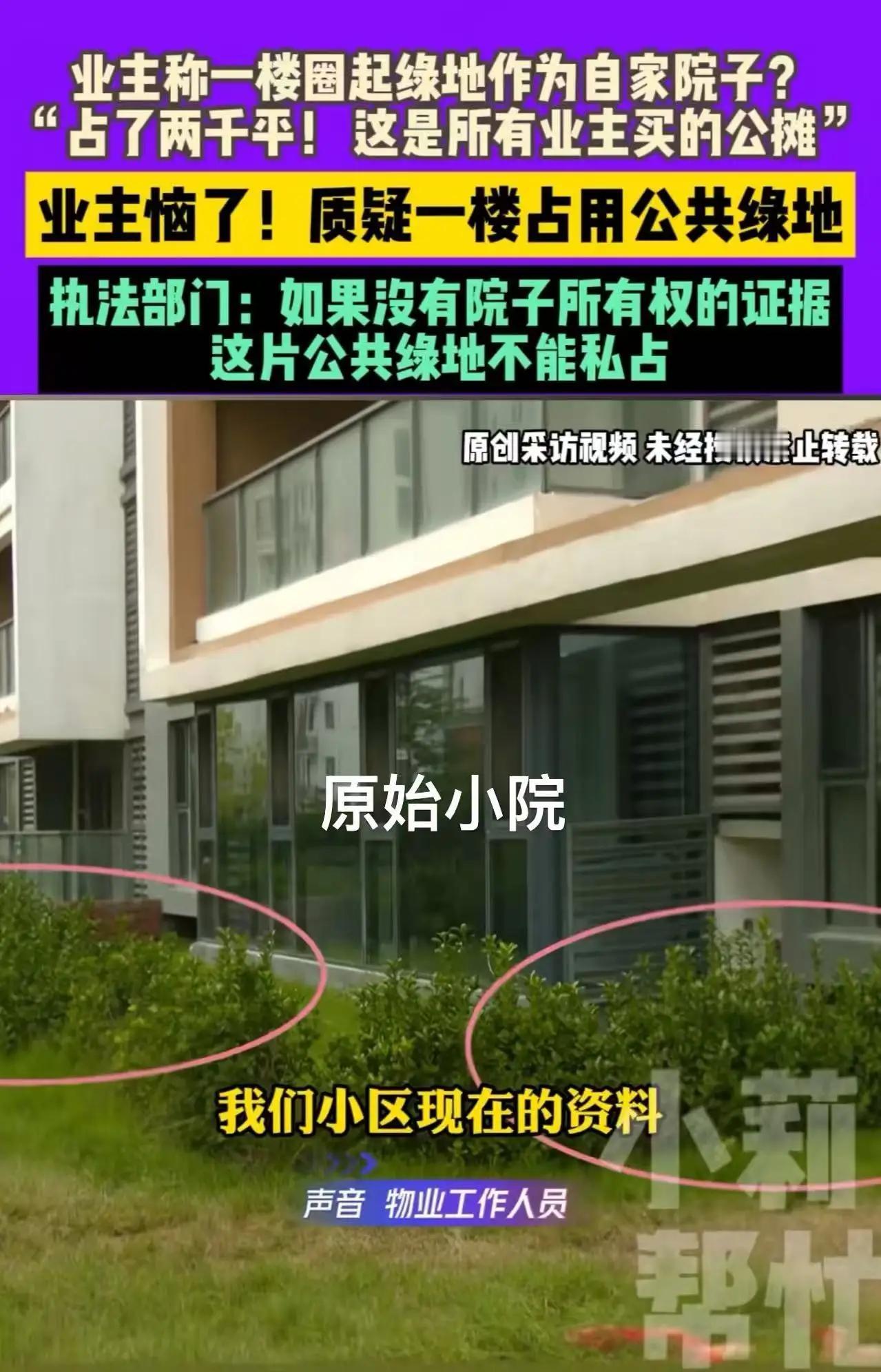

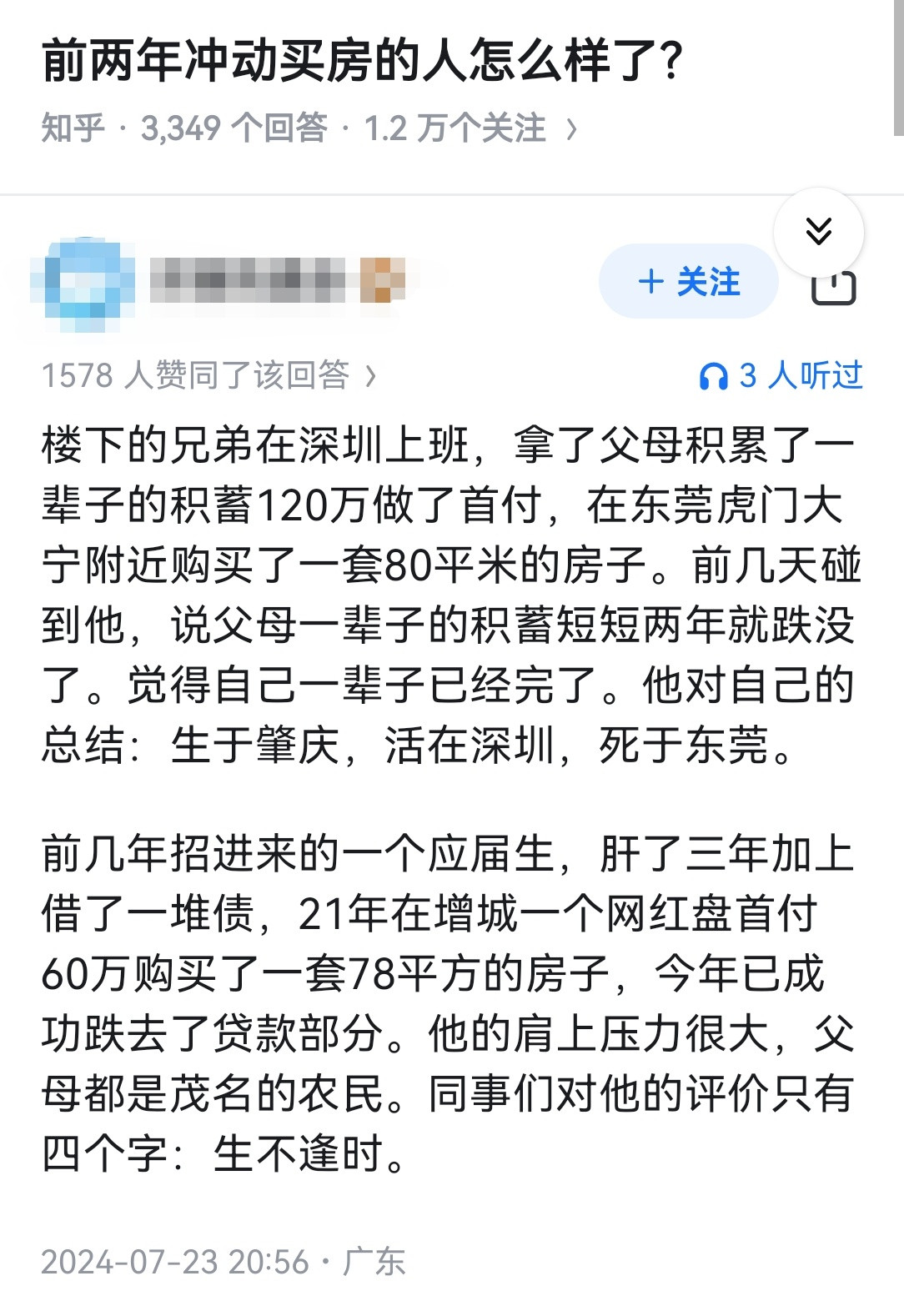

在城市的钢筋水泥中,绿意似乎变得越来越稀缺,但当一块“私人绿地”引发邻里纷争时,你会发现,人与人之间的“眼红病”竟然如此普遍——甚至比绿地还要“扎心”。这起发生在河南周口的事情,似乎在无声中折射出许多家庭、社区、甚至整个社会的“隐性焦虑”。 事情的起因很简单:一楼业主在自己的院子里圈了2000平方米的草坪,把它打造成了一个“私家绿洲”。对于他来说,这不仅仅是一个院子,更像是“买房时开发商承诺的赠品”,是“买一楼送院子”的实实在在的“福利”。他理直气壮:“买房的时候开发商说买一楼送院子,不然我怎么会高价买一楼?”这句话,既表达了他的“合理”期待,也折射出一种“既得利益”的心理。 然而,楼上的业主不干了。他们认为,这块2000平方米的草坪,实际上是“公共绿地”,属于整个小区的“公共资产”,不能被一楼业主随意占用。于是,一场邻里之间的“绿地争夺战”就这样拉开了帷幕。 在这场争议中,一个令人揪心的“病”逐渐浮出水面:那就是所谓的“眼红病”。这种“病”,其实是人们内心深处那份“羡慕”与“焦虑”的交织。楼上的业主眼见一楼业主“占有”了大片绿地,心里难免滋生不满,甚至有点“嫉妒”:为什么别人可以拥有这么大的院子?为什么我只能在有限的空间里生活?更让人觉得荒唐的是,很多网友看到这件事,也纷纷评论:“想多花钱买一楼,又羡慕人家有!” “眼红病”在现代社会,早已不是新鲜话题。它源自一种“比较心态”——总觉得别人比自己更好、更有优势,于是就产生了“焦虑”“不平衡”甚至“嫉妒”。在这个物质丰富、信息爆炸的时代,谁都不想被“比下去”,谁都希望“自己更优越”。然而,真正的问题不在于“谁有院子”,而在于“心态的健康”。 这起邻里纷争,实际上折射出一个更深层次的社会问题:我们是否过度依赖“物质”来衡量“幸福”?是否在无形中,把“拥有”变成了“认同”的唯一标准?有人说:“我花了很多钱买房,当然要享受应有的权益。”但也有人反思:“我们是不是太在意‘拥有’,而忽略了‘共享’的意义?” 其实,绿地本应是小区所有人的“公共资产”,而不是某一户的“私有财产”。如果每个人都以“我花的钱多”为由,占用公共资源,整个社区就会变成“瓜分战场”。这不仅会引发邻里矛盾,更会让“和睦共处”变得遥不可及。 但是,很多人会说:“我买一楼,花了高价,当然要有自己的院子。”这话里,隐藏着一种“价格决定一切”的逻辑。实际上,房价的上涨,反映的是资源的稀缺和供需关系,但不能因此就把“公共空间”变成“私有领地”。法律和道德的底线,依然应该是“公共利益优先”。 那么,面对这种“眼红病”怎办?其实很简单:认清“比较心态”的虚幻,把焦点放在“共享”与“理解”上。每个人的生活方式不同,财富的衡量标准也不一样。我们要学会在“拥有”与“分享”中找到平衡点。比如,邻里之间可以通过沟通达成共识:既尊重一楼业主的“权益”,也要维护公共空间的“公正”。 此外,作为公众,我们也应该反思:这类争端背后,是否存在“开发商引导”或“管理不到位”的问题?如果开发商在宣传时,明确告知“赠送院子”只是个“形象说法”,而实际上不能随意占用公共绿地,或许就能减少很多不必要的误会。 更重要的是,我们要树立“健康心态”。不要总是把“别人拥有的”当成“自己未得到的”,而要学会欣赏和珍惜自己拥有的。每个人的人生都不同,没有必要去羡慕他人的绿洲,而是应该用心经营自己的小天地。 “眼红病”其实是一种“心病”,它让我们在追求物质的同时,忽略了“心灵的满足”。真正的幸福,不在于拥有了多少,而在于拥有的心态。懂得感恩,学会分享,才能让生活变得更美好。 所以,下次遇到类似的邻里纷争时,不妨换个角度想:这是不是一种“提醒”——提醒我们不要被“物质”绑架,要用更宽广的心胸去看待生活。不要让“羡慕”“嫉妒”成为心头的阴影,而要用“理解”“包容”去化解矛盾。 最终,愿每一个“眼红”背后都能找到“自我认同”的价值,愿我们都能在“争夺”中学会“尊重”,在“比较”中找到“平衡”。只有这样,我们的社区、我们的社会,才能变得更加和谐美好。 这,就是我们每个人都需要警醒的“心灵课题”。别让“眼红病”成为人生的绊脚石,而要让“感恩”成为我们前行的动力。未来的路上,愿你我都能用一颗平常心,去欣赏每一片绿地,去珍惜每一份拥有。小区绿地之争