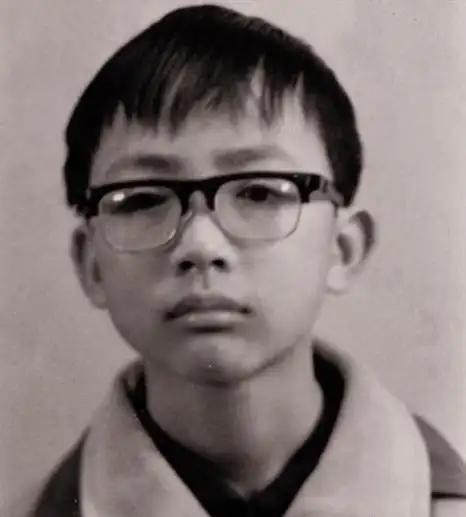

1988年,15岁赖宁因扑救山火牺牲,随后他的故事被收入教材。可是2012年又将他从教科书中删除,原因让你心服口服。 四川石棉县的烈士陵园里,那座少年雕像始终眼神坚定,他就是赖宁。 1973年出生的他从小爱读书,生日要的礼物都是书籍,还立志像李四光那样当地质学家,为家乡找资源。 1988年3月13日,因为电线短路引发海子山山火,眼看卫星接收站和油库要遭殃,15岁的他没告诉妈妈就冲上山,和大人一起扑火四五个小时。 火灭后人们发现他时,右腿还保持着攀登的姿势。 那场葬礼来了上万人,大家都念着这个舍身护国家财产的少年。 后来他被追授“英雄少年”称号,事迹也进了教科书,教室墙上到处挂着他的画像,成了80、90后的集体记忆。 可谁也没想到,几十年后,他的故事从教科书里悄悄消失了,2012年全国教材统一删掉了相关内容,不少学校还摘下了他的画像。 老一辈当时挺纳闷:这么好的榜样,咋说删就删? 其实原因一点不复杂,全是为了孩子。 2006年修订的《未成年人保护法》早明确了,不能让未成年人去抢险救灾。 教育专家都算过,以前常有孩子学“见义勇为”出事,1982年就有3个少先队员救落水者,最后4人全没了。 说白了,15岁的孩子体力不如大人,又没专业救援知识,冲进火场不光救不了火,还得让消防员分心保护,反而添乱。 太原那座立了多年的赖宁雕像,曾因“不合适”被搬到村里,后来虽迁回去,却也说明大家的想法变了。 时代不一样了,以前讲“舍身取义”,现在更讲“生命至上”,孩子首先得保护好自己,这才是根本。 课本里没了赖宁的故事,换成了“见义智为”的教导:遇到火灾别冲,先打119,再喊大人帮忙。 这从来不是否定英雄,年轻人都懂,删教材是懂了“保护生命也是责任”。 就像石棉中学的老师说的,赖宁的精神还在,只是教育方式更理性了。 当然,以上都是个人观点,对此您有什么不同的看法,可以在评论区留言讨论! (参考资料:中国文明网——赖宁画像被撕下?我们丢弃了什么)