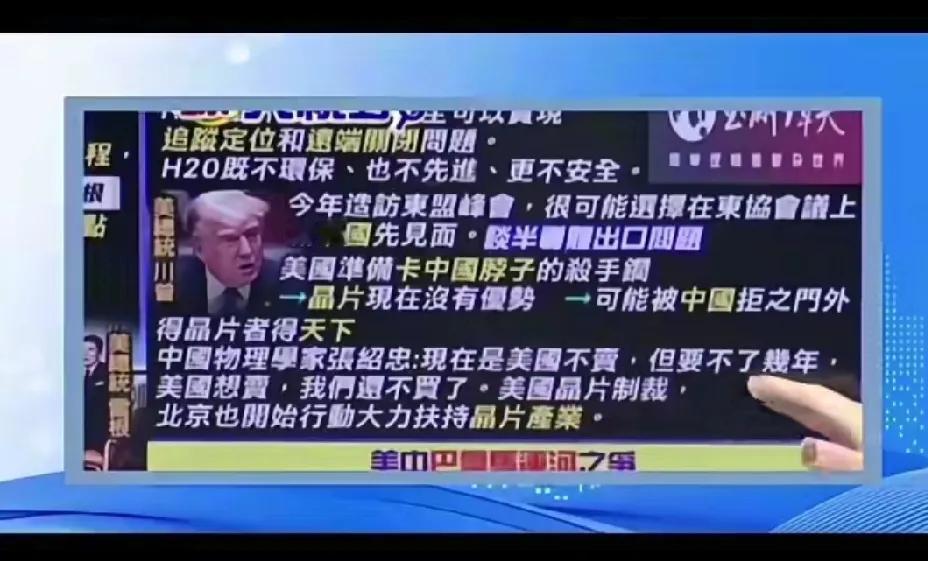

为什么说宗馥莉想借“娃小宗”另起炉灶,注定困难重重?历史证明她恐怕搞不定这三大麻烦 做生意就像打仗,没点护身的本事,闯进激烈的战场很容易栽跟头。现在宗馥莉带着“娃小宗”做饮料,将会遇上消费者不买账、没人帮着卖、自家内部还不团结等三大麻烦,这些事儿其实在以前的商业里早就上演过,每一个难题都能在老故事里找到影子。 先说说消费者认不认的问题,这可是新品牌最难过的坎儿。“娃小宗”因为名字太像“山寨”了,大家不信任它,也没感情,不想尝试。这种情况以前也常有,就像苹果公司,乔布斯在的时候,大家觉得苹果就是创新的代表,特别信任。后来乔布斯走了,库克接手,一开始靠老款手机还能撑撑,但时间长了,大家发现没什么新花样,2012到2013年的时候,苹果股价直接跌了40%。 大家都知道,“娃哈哈”这三个字陪着很多人长大,有感情基础,可“娃小宗”既没接住这份感情,又没让大家觉得它有特别的地方,自然没人愿意买。就像李宁,2010年靠“国潮”火过一阵,后来因为搞不清自己到底要做什么风格,消费者慢慢不喜欢了,2012年一下子亏了20亿,还关了1800家店。这都说明,要是消费者不认可、没感情,就算背后有大公司,生意也做不起来。 再看卖货的渠道,没人帮着卖,货再好也送不到消费者手里,这对“娃小宗”来说就是大麻烦。宗馥莉之前改渠道,得罪了不少经销商,现在推新品牌,经销商要么不愿意,要么等着看情况,甚至有人说“99%的娃哈哈经销商不会卖‘娃小宗’”。 以前蓝月亮就吃过类似的亏,它跟家乐福这些大超市谈合作的时候,因为费用问题谈崩了,产品直接从超市下架,销量一下子就掉下来了。 后来虽然转做线上,但线上竞争太激烈,赚钱也没以前容易,之前辛苦建的销售网全乱了。还有汤臣倍健,以前主要靠药店卖货,后来电商火了,药店的生意不行了,线上又没做好,业绩忽上忽下不稳定。 “娃小宗”比它们还难,蓝月亮和汤臣倍健至少有成熟的品牌打底,而“娃小宗”刚出来就没了经销商帮忙,就像打仗的时候没了运粮草的队伍,根本撑不了多久。 最要命的还是内部不团结,自家先乱了,外面的仗就更难打了。“娃小宗”和上海工厂推的“沪小娃”桶装水,等于是自己人跟自己人抢生意,还有商标可能侵权的麻烦。这种家族企业内部闹矛盾的事儿,历史上也不少见。 香港有个镛记酒家,以前很有名,结果老板的两个儿子争家产,弟弟把厨师团队拉走,还把做菜的秘方藏起来,最后老店的招牌保不住,生意一落千丈。台湾的长荣集团,老板张荣发去世后,大儿子联合其他兄弟把四儿子张国炜赶了出去,甚至不让他开新的航空公司,一家人闹得不可开交,公司也元气大伤。 印度的信实工业更夸张,安巴尼兄弟分家后,弟弟做电信生意,哥哥故意不给资源,最后弟弟的公司直接破产了。现在娃哈哈本身就有股权和家族纷争的问题,“娃小宗”想让大家齐心协力支持它,简直比让春秋时期的各路诸侯一起合作还难。 回头看看这些老故事,台塑集团因为争遗产,好多投资都停了;新鸿基的三兄弟闹矛盾,公司市值一下子少了382亿港元。这些都说明一个道理:做生意要是没消费者信任的“感情基础”,没经销商帮忙的“销售网络”,没内部齐心的“团队合力”,就算名字再像大品牌,也只是个空架子。 “娃小宗”现在的难,不只是饮料市场竞争太激烈,更是因为它没守住做生意的根本。那些能一直做下去的品牌,从来都不是靠蹭名字热度,而是靠消费者的信任、靠谱的销售渠道和团结的团队,慢慢筑起自己的“保护墙”。