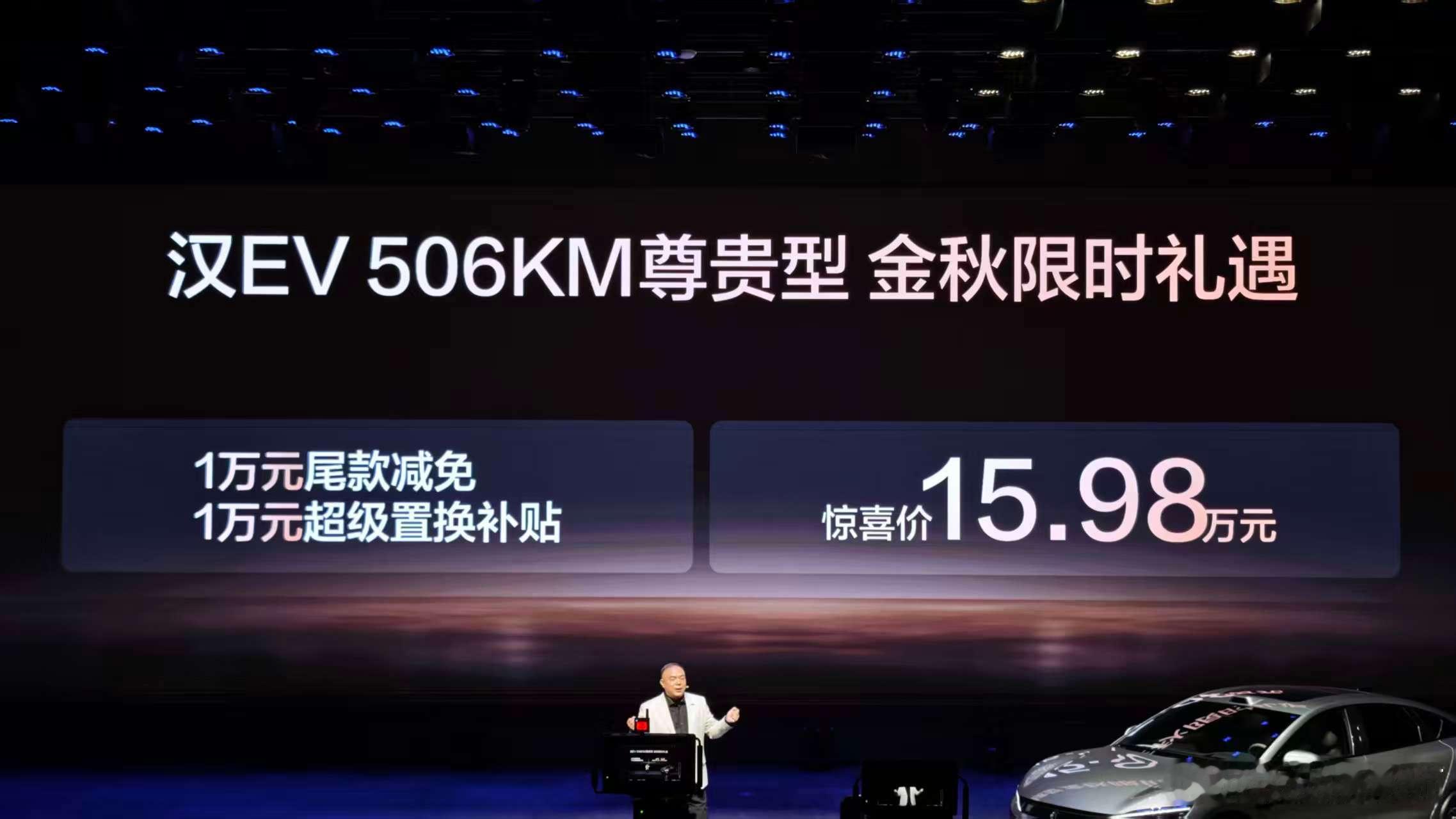

比亚迪汉长续航版15.98万起上市比亚迪汉上新245公里长续航 昨晚看到比亚迪发布全新的汉系列轿车,突然有种审美疲劳的感觉,借此想写几句回忆一下看着迪王崛起这个过程中的个人感受。

现在我都称之为“迪王”了,从销售数据到生产和渠道规模来讲也确实是王者地位。想当初,迪王也有一段长长的日子被人称为“迪几万、迪几万”,不管发布多少新车,来来回回一个月总共也就卖几万台的岁月,四五万、五六万这样徘徊,量级跟眼下零跑理想小米小鹏没啥本质区别。

但在那个时候目前这个迪王已经默默在下眼前这盘大棋。从产品研发、生产规模到渠道铺设都在布局落实,例如长沙西安等生产基地等等,以至于当 DM-i 推出的时候凭借产品特性优势,产销一同爆发,一跃而起。

其实这也是天时地利人和,跟之前铺垫时期的储备相关,除了刚才说的几个因素外,也包括用户心智的占领。在初期,新能源车或者说电车,很多人第一个国产品牌印象就是比亚迪,附带还有技术特性的印象,例如三电系统的自研优势。而另一个同等拥有光环的当然是特斯拉,并且特斯拉更为高贵,而比亚迪的产品相比之下当然低端不少,但比亚迪就是做新能源车的,这也是刻骨铭心的品牌效应。不完全是因为那个引领者的宣传语,后续谁继续用类似的言语作为口号也很难有实际效果。

- 这个印象很重要,在这个基础上,一旦产能和渠道铺设到位,那就扫清很多思想上的障碍。一般人消费产品所需要的品牌安全感,有了这个印象就属于降纬打击了。因为“这个品牌靠谱”“不会倒闭”,这一点已经碾压无数新势力产品。

- 除了思维障碍外,渠道规模更是很难鱼跃,这些年不止一两个外地车友跟我说,您推荐的那个品牌车型,我们这里没店。但比亚迪不存在这个问题,渠道基本上铺满大江南北,不亚于很多合资品牌,而且随着销量节节攀升,很多经销商主动挤入这个渠道行列,相互良性恶性竞争都出现了。产能也能做到你只要订了,就能很快拿到车,甚至大部分有现车。这些年老调侃比亚迪有多少库存的人,总是没把这个跟实际上险流通量挂钩来看。

产品确实有性价比优势,特别是面向合资车型,然后渠道能堪比甚至超越合资,并且只要你买,就能很快提车,在我家那个三四线城市都有店,而且这个品牌“不会倒闭”。太完美了,所以,就成了迪王,无可厚非。

上面说的是回顾我印象中的称王路径,这也刚好是个人亲历的,包括身边车友的感同身受。话题又转回一开始说的审美疲劳这个问题。

好像确实是有点“疲劳”了,眼下各种品牌刷爆眼球的新品,一个个没想到的特性不断出现。哪怕高贵的特斯拉,虽然性价比比过往已经有明显改善,而且也能拿到不少销量,但在整个市场里面的份额也都没有长足的进步,压根没法出现“我特斯拉一降价,其他不用卖”的情况,比亚迪也慢慢显露这种平台期。再往上的力度感觉不太足。新产品依然不断推出,但除了兆瓦超充外,真的没多少让人亢奋的卖点。

而兆瓦超充这个优点,说实话,因为现在 800V 的普及,哪怕你可以再快一点,但已经不能带来太明显碾压优势,因为 3C 的充电效率已经影响了很多人薅停车费羊毛的习惯,充个电是否需要再快那么一点并没有那么的刚需,所以这个亮点没能继续成为大杀器。对于观望的人来讲,还不如继续观望据说可以碾压目前的固态电池,传闻最快明年就会开始卷这方面了(别用所谓内部消息来杠,通过圈外人士交流还真的很多人在等明年)。

而前面讲到“用户心智”方面的优势,也逐步淡化。就不提更有用户崇拜度的华为小米了,哪怕是蔚来零跑小鹏之流,当很多人每天都反复见到它们的露脸,哪怕嘴上还说这个不好那个不好,真实觉得它们随时完蛋的那种心理威胁已经不存在了。更何况目前卷得如果猛烈的时代,它们的产品都力压无数来自老车企的新势力品牌,技术实力和前瞻度获得国际认可,它们自己掌握的软硬件底层架构,目前很多国际品牌和国内老牌车企都只能通过外购服务获得。所以很多应用的用户心智,迪王是没能获得的,自然谈不上优势。

所以比亚迪的产品这段日子里面,也只能依赖继续发挥自有供应链优势,发挥产能优势,发挥渠道优势,进一步提供“优惠”,继续成为吞噬老油车市场的主力军。

以上这些,从昨天看到这个“全新”的汉发布,就颇有感触,所以整理一下思路记录下来。或许迪王目前已经默默在布局下一阶段,只不过还没到推出的时候,我这种局外人还不知晓。例如固态电池?或者是高阶 Ai 智驾?这些纯属我目前瞎猜,毕竟当年迪几万的时候同样有不少人质疑它,但其实它在憋大招。或许现在也是 ………比亚迪汉