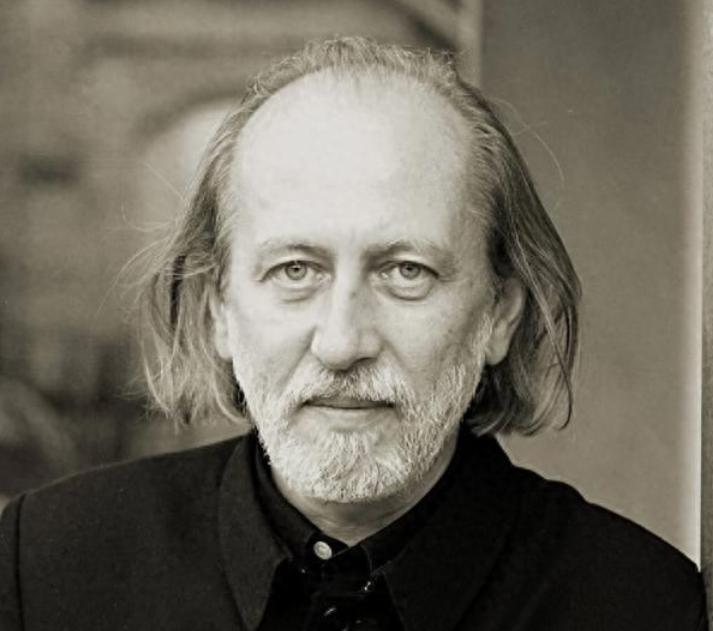

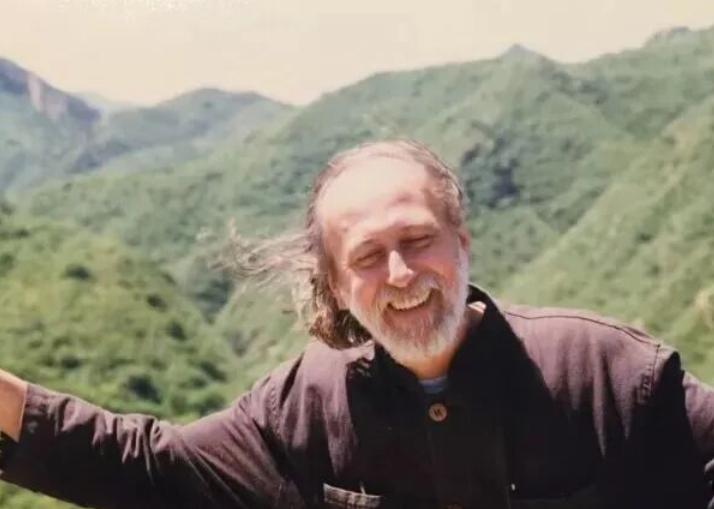

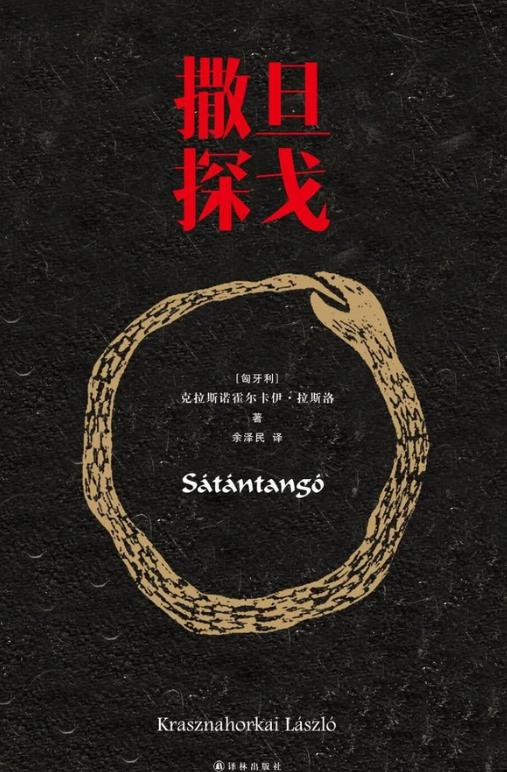

他是 2025 年诺贝尔文学奖得主,笔下文字震撼欧洲文坛,却深陷 “中国情结”! 为追慕李白踏遍十城,让全家改用筷子,这位匈牙利作家的东方情缘藏着多少故事? 当瑞典文学院的时钟指向 10 月 9 日 13 时(北京时间 19 时),2025 年诺贝尔文学奖的悬念终于揭晓。匈牙利作家拉斯洛・卡撒兹纳霍凯(László Krasznahorkai)凭借 “兼具引力与远见的文学创作” 摘得桂冠,评委会用 “在世界末日的阴霾下,重新点燃艺术之光” 的评语,为这位深耕文学数十年的创作者写下注脚。在当代文学版图中,拉斯洛的作品始终以冷峻的笔触叩问人类命运,而他与中国文化跨越三十余年的羁绊,更让这份诺奖荣耀多了一层东西方文明交融的温度。 回溯拉斯洛的文学之路,1985 年出版的《撒旦探戈》是无法绕开的里程碑。这部处女作甫一问世,便以独特的叙事节奏与深刻的人性洞察震动匈牙利文坛。书中对社会困境与个体挣扎的描摹,既带着东欧文学特有的厚重,又蕴含着超越地域的普世思考,很快被翻译成多种语言在欧洲传播。后来,这部作品被改编为同名电影,导演以近乎偏执的镜头语言还原了书中的压抑与张力,最终成就了一部长达七小时的影史经典。对拉斯洛而言,《撒旦探戈》不仅是他文学生涯的起点,更奠定了他 “以文字解剖时代” 的创作基调 —— 此后数十年,他始终以冷静的目光观察世界,用充满隐喻的故事拆解人类生存的困境。 在匈牙利文学界,拉斯洛早已是 “奖项收割机” 般的存在。科舒特奖、马洛伊奖等国家级文学大奖悉数被他收入囊中,这些荣誉既是对他文学造诣的认可,也印证了他在本土读者心中的地位。而他的影响力早已跨越国界,在中国,越来越多读者通过译本走进他的文学世界。从《撒旦探戈》到《仁慈的关系》,从《反抗的忧郁》到 2025 年初由人民文学出版社推出的短篇小说集《世界在前进》,他的作品以 “压抑却引人入胜” 的特质,让中国读者在文字中感受到跨越文化的共鸣。有书评人曾这样形容:“读拉斯洛的书,就像在迷雾中行走,每一步都充满未知,却又忍不住想探寻前方的真相 —— 他总能在绝望边缘,为读者留下一丝希望的微光。” 若说文学是拉斯洛的精神底色,那中国文化便是他生命中一抹鲜活的亮色。1991 年的中国之行,成为他与这片土地结缘的起点。当时以记者身份访华的他,被街头巷尾的烟火气、历史古迹的厚重感深深吸引,直言中国是 “世界上仅存的人文博物馆”。回到匈牙利后,他做出了一个让家人费解的决定:“从今天起,咱们改用筷子吃饭!” 家人起初以为他一时兴起,却没想到这场 “中国热” 成了他此后三十余年的生活常态 —— 家中常年播放着京剧唱段,书架上摆满了中国历史与文学书籍,与人交谈时,三句话不离李白与《道德经》。 这份对中国文化的热爱,早已融入他的生活与创作。为了追寻 “诗仙” 李白的足迹,他曾在译者余泽民的陪伴下,沿着长江流域走访近十座城市,从四川江油的李白故里到安徽马鞍山的采石矶,每到一处,他都认真记录当地传说与风土人情,甚至尝试用中文背诵李白的诗句。他还曾走上北京、上海的街头,随机采访普通民众,抛出两个充满文化意趣的问题:“你读过杜甫吗?”“你觉得李白和杨贵妃是什么关系?” 在他眼中,这些看似简单的问题,是触摸中国人精神世界的独特方式。而这份深入的文化探索,也让他的文字悄然染上 “中国味道”—— 他曾坦言,李白诗歌中的自由与洒脱,《道德经》里的辩证思维,都在潜移默化中影响着他的叙事方式。 从布达佩斯的书桌到中国的街巷,从《撒旦探戈》的冷峻叙事到对李白的深情追慕,拉斯洛・卡撒兹纳霍凯用文学串联起不同文明的对话。诺贝尔文学奖的认可,不仅是对他个人创作的肯定,更彰显了文学跨越国界的力量。如今,随着更多读者走进他的作品,我们不仅能读到一位作家对人类命运的深刻思考,更能看到东西方文化相遇时,碰撞出的璀璨火花 —— 这或许就是文学最珍贵的价值:在喧嚣的世界里,为不同文明搭建起理解与共鸣的桥梁,让每一种热爱与坚守,都能被看见、被珍视。

大牛

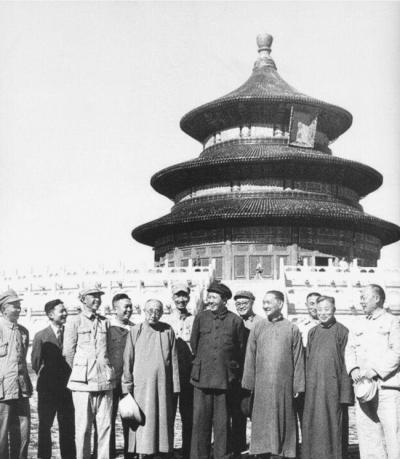

诱人叛国瞎编奖获得者