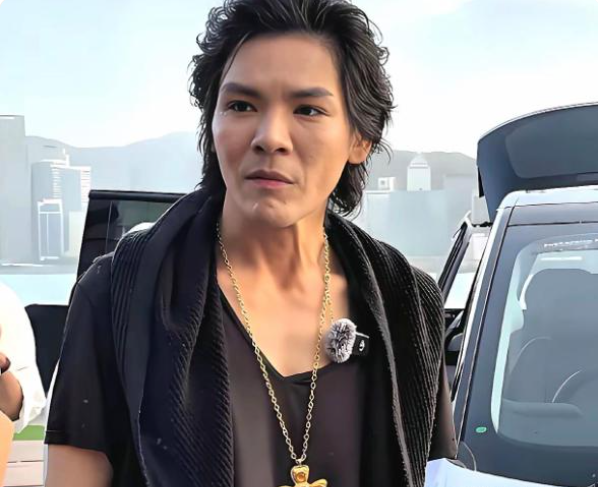

怪不得一个个都急着开演唱会,实在是利润也太高了!别光盯着张学友单场800万的利润,这背后藏着整个乐坛的“生存密码”——不是歌手爱赚快钱,是发新歌、上音综根本填不满钱包。 先说说张学友这场“现象级巡演”,从2021年启动到2024年收尾,足足开了233场,平均每场利润800万。有人说他“60多岁还这么拼,就是为了圈钱”,这话真有点冤枉。 我查过他团队的采访,老爷子每次彩排都要练到嗓子沙哑,舞台上连升降台的位置都要亲自确认,这哪是圈钱,更像是在兑现40年的音乐口碑。 而且别只看头部艺人的风光,演唱会的利润分配其实藏着大讲究。根据中国演出行业协会2024年发布的《演唱会行业报告》,头部艺人能分走票房的42%-47%,但这钱不是到手就揣兜里。 一场演唱会,场地租赁要占总成本的25%-30%,像北京鸟巢这种级别的场地,单日租金就超过200万;舞美搭建再加15%-20%,要是搞沉浸式舞台,光LED屏就得多花上百万;还有宣传、安保、工作人员薪酬,一圈扣下来,才是艺人真正拿到的利润。 反观发新歌的收益,简直是“蚊子腿”。现在音乐平台的分成规则很透明,一首播放量1亿的热门歌曲,艺人能拿到的分成也就10万左右,还不够演唱会一场的场地租金零头。 2023年有位二线歌手吐槽,他花半年写的新歌,最终收益还没跑一次商演多,难怪现在连流量歌手都懒得发专辑了。 音综就更别提了,看着镜头前热热闹闹,其实艺人赚的都是“辛苦钱”。除了顶流能拿到每期百万级酬劳,中腰部艺人每期也就10-20万,还要配合节目组赶通告、熬夜排练。 有位参加过音综的歌手私下说,录完一档节目瘦了10斤,最后拿到的钱,还不够他演唱会团队半个月的开支。 但不是所有歌手开演唱会都能赚钱,层级差异大到离谱。头部艺人比如周杰伦、陈奕迅,巡演规模大,能和赞助商谈下大额合作,单场利润轻松超500万;中腰部艺人就惨了,去年有位唱过热门影视OST的歌手,开了10场巡演,结果因为上座率不足60%,最后倒贴了80万,只能靠接商演补窟窿;新人更难,大多只能在Livehouse开小场,一场能有500个观众就不错了,基本是“赚口碑不赚钱”。 观众愿不愿意买单,也不是只看情怀。中国演出行业协会的调研显示,2024年观众买票的动机里,“现场质感”占45%,“情怀”占30%,还有25%是冲着“稀缺性”和“社交属性”——比如带朋友打卡发朋友圈,或者抢限定场次的周边。就像张学友演唱会,很多观众说不是单纯怀旧,是想感受“60岁还能稳唱三个小时”的现场实力。 不过演唱会市场也不是铁板一块,2023-2024年全国演唱会场次同比增长80%,已经出现“供过于求”的苗头。 去年下半年,有30多场中小型演唱会因为上座率不足50%临时取消,连一些曾经的“情歌王子”都面临票房压力。而且观众也越来越挑,同质化的舞台设计、固定的曲目编排,已经让25%的观众表示“不会重复买同一位艺人的票”。 更关键的是政策监管越来越严。2024年文旅部出台新规,要求演唱会必须落实“实名制购票”“防黄牛机制”,还得提交详细的安全应急预案,包括场地容量核查、应急通道设置等。这直接让主办方的合规成本增加了10%-15%,有小主办方吐槽,现在办一场演唱会,光报备材料就要准备几十页,稍微不注意就可能被驳回。 但演唱会经济也不是只有赚钱,它还能反向激活音乐市场。去年张学友巡演期间,他的经典歌曲在音乐平台播放量环比提升65%,带动数字专辑销量增长40%;还有周杰伦的巡演,让他10年前的专辑重新冲上销量榜,这种“演唱会带火老歌”的效应,给音乐版权市场注入了新活力。 同时,演唱会也带火了中小型Livehouse和音乐节,给独立音乐人提供了更多演出机会,形成了“头部带腰部”的良性循环。 说到底,歌手扎堆开演唱会,不是“ greedy”,是乐坛生态逼出来的选择。发新歌不赚钱,音综只够糊口,只有演唱会能摸到真金。但市场也在提醒所有人:光靠流量和情怀撑不了多久,最终还是要靠现场实力和优质内容说话。 最后想问问大家,你最近有没有去看演唱会?是冲着情怀买单,还是被现场质感打动?如果票价超过2000元,你还会愿意为喜欢的歌手买单吗?张学友 (部分内容有杜撰和虚构成分,请注意甄别)