2025年10月份,中国固态电池研发迎来高光时刻,中国科学院多个研究团队先后在《自然杂志》和《先进材料杂志》中发表了全固态电池研究的最新进展。

其中一项研究解决了全固态电池锂电池中电解质和与电极之间难以接触的世界性难题,另一项则通过创新材料设计,大幅度提高了离子传输效率。 第一项的克服者是中国黄学杰团队,他们在电解质中加入碘离子,使其在电场作用下迁移至界面形成负电层。这种结构可以吸引锂离子填充空气,从而让电极和电解质保持长期稳定结合。

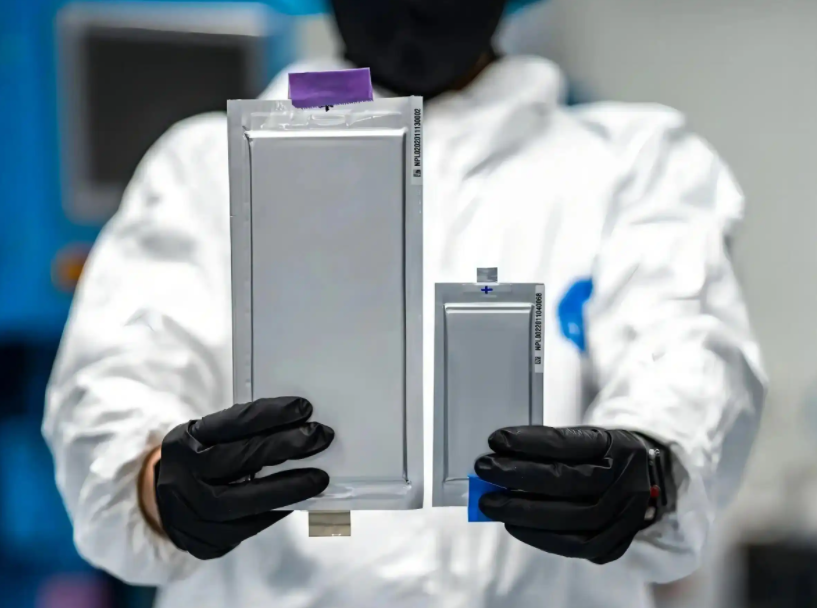

按照此技术制作出来的电池,在数百测循环后性能依然稳定,远远超过现有同类电池的寿命和安全性。 而另一项创新材料设计则是金属研究所团队,他们利用聚合物分子的实际灵活性,在主链上引入离子传导基团和电化学活性短硫链,制造一种在分子尺度实现界面一体化的新型材料,具有高离子传输能力。按此材料打造的柔性电池表现出强大的抗弯折性能,可承受2万次反复弯折。

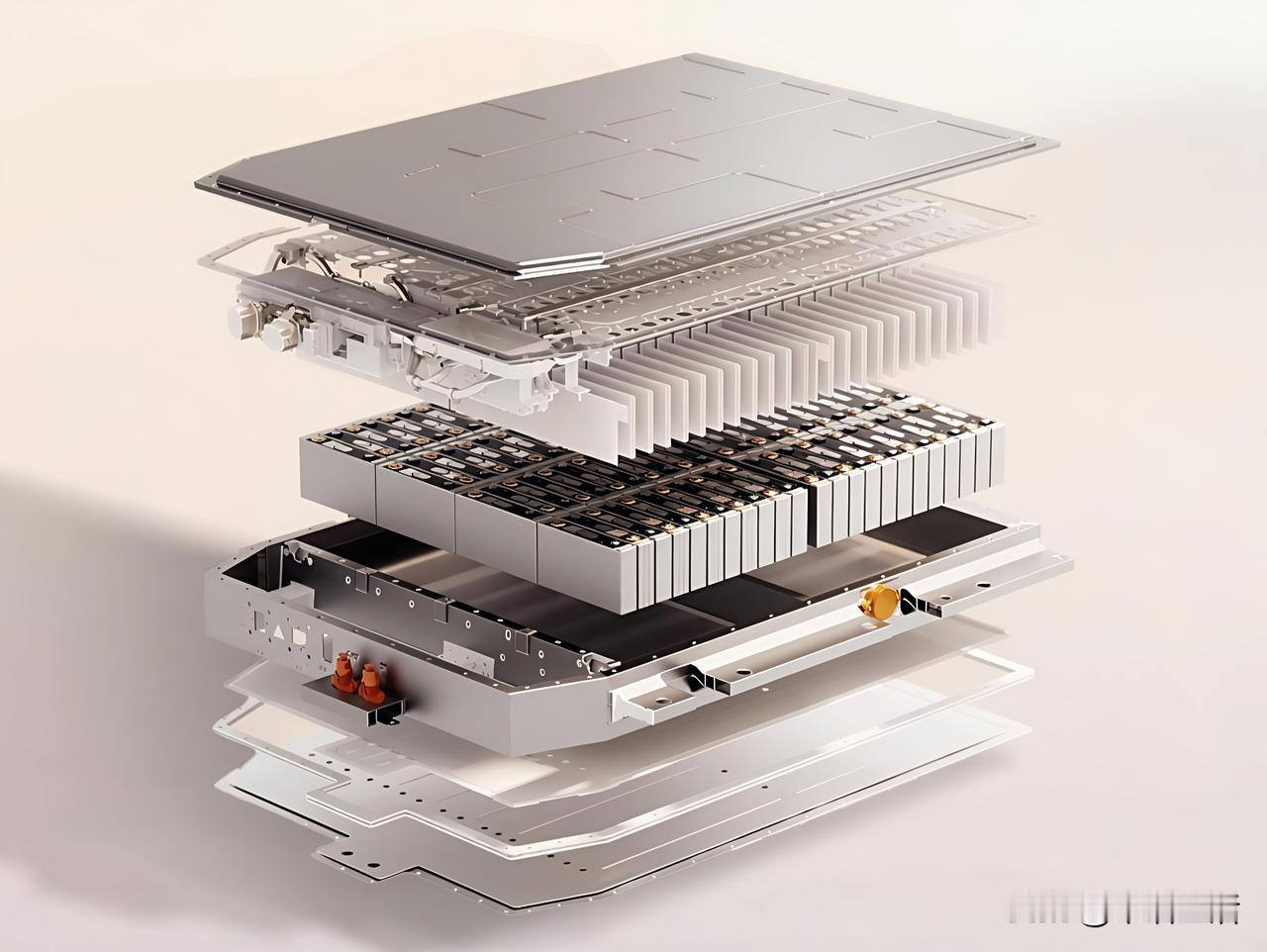

这已经不是中国科研人员首次在固态电池领域取得突破,从宁德时代宣布2027年小规模量产全固态电池,到比亚迪计划2030年后实现大规模商业落地,中国企业在固态电池产业化进程上正在持续推进。 这就意味着,中国已经在固态电池方面取得了关键性进展,将会大大加快中国固态电池的装车以及量产速度。从目前情况来看,全世界也就只有日本才配是中国的对手。

日本丰田汽车在2006年便已开展固态电器研发工作,近期宣布将于2026年小批量试产,2030年后将大规模量产。而本田汽车也宣布在2021年1月测试生产纯电动汽车固态电池,只是到现在还没啥好消息出来。 现在就要看中日两国的技术团队谁能够真正将固态电池商用化了,目前来看确实是日本走的比较早,毕竟人家布局要比我们早的多。幸运的是,我们的科学家足够努力,目前双方处在你追我赶的冲刺阶段。

且固态电池的应用可不光是新能源汽车,包括储能系统,低空经济,人形机器人以及手机之类的,都是固态电池最佳的使用场景,真研发成功的话,人类世界将面临重大改变。 而现在,我们已经有了改变这个世界的可能性,未来到底是由中国还是日本主导,我们拭目以待。