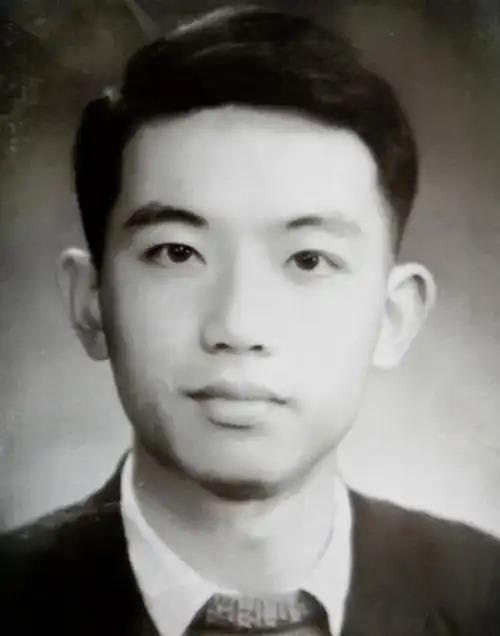

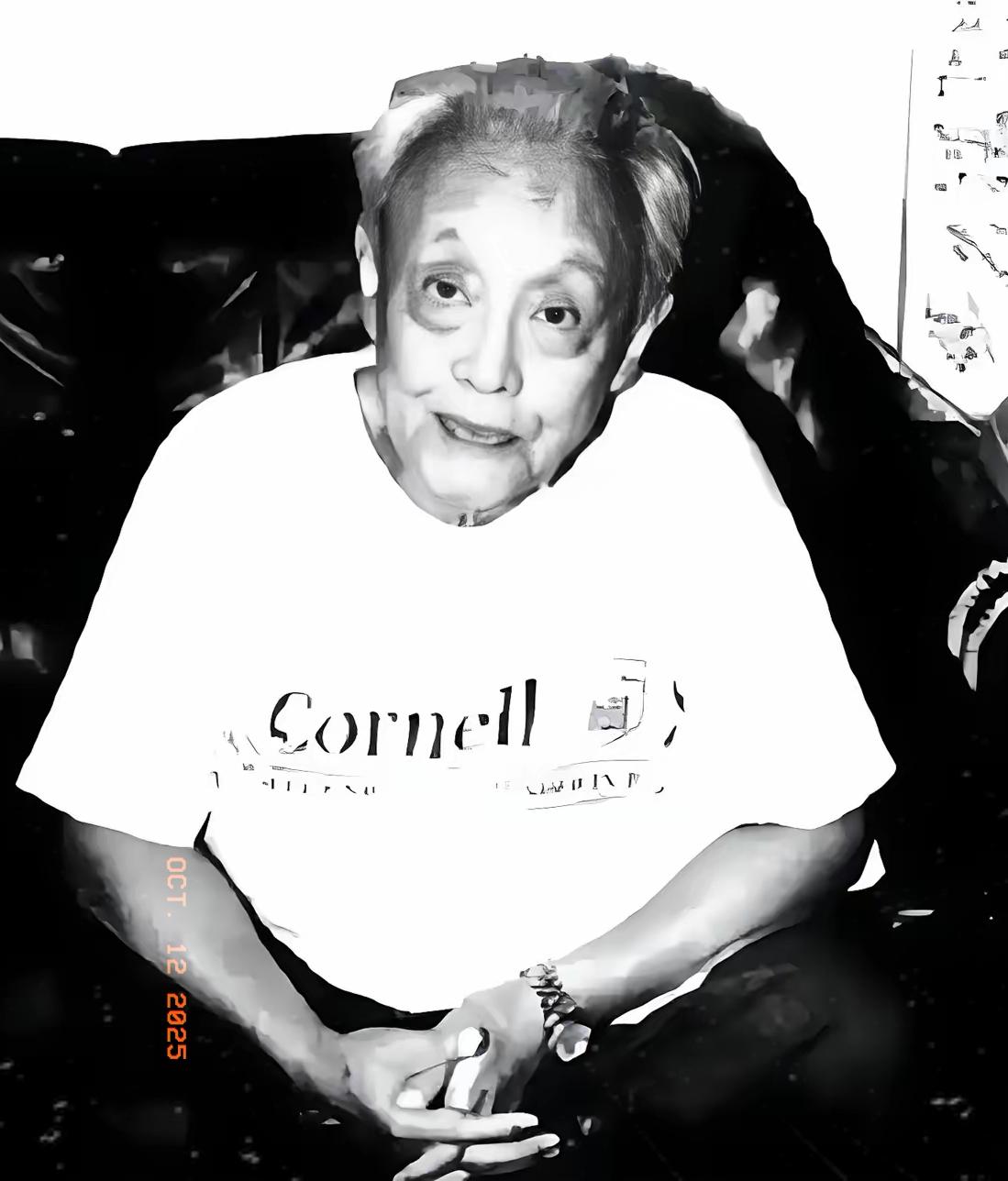

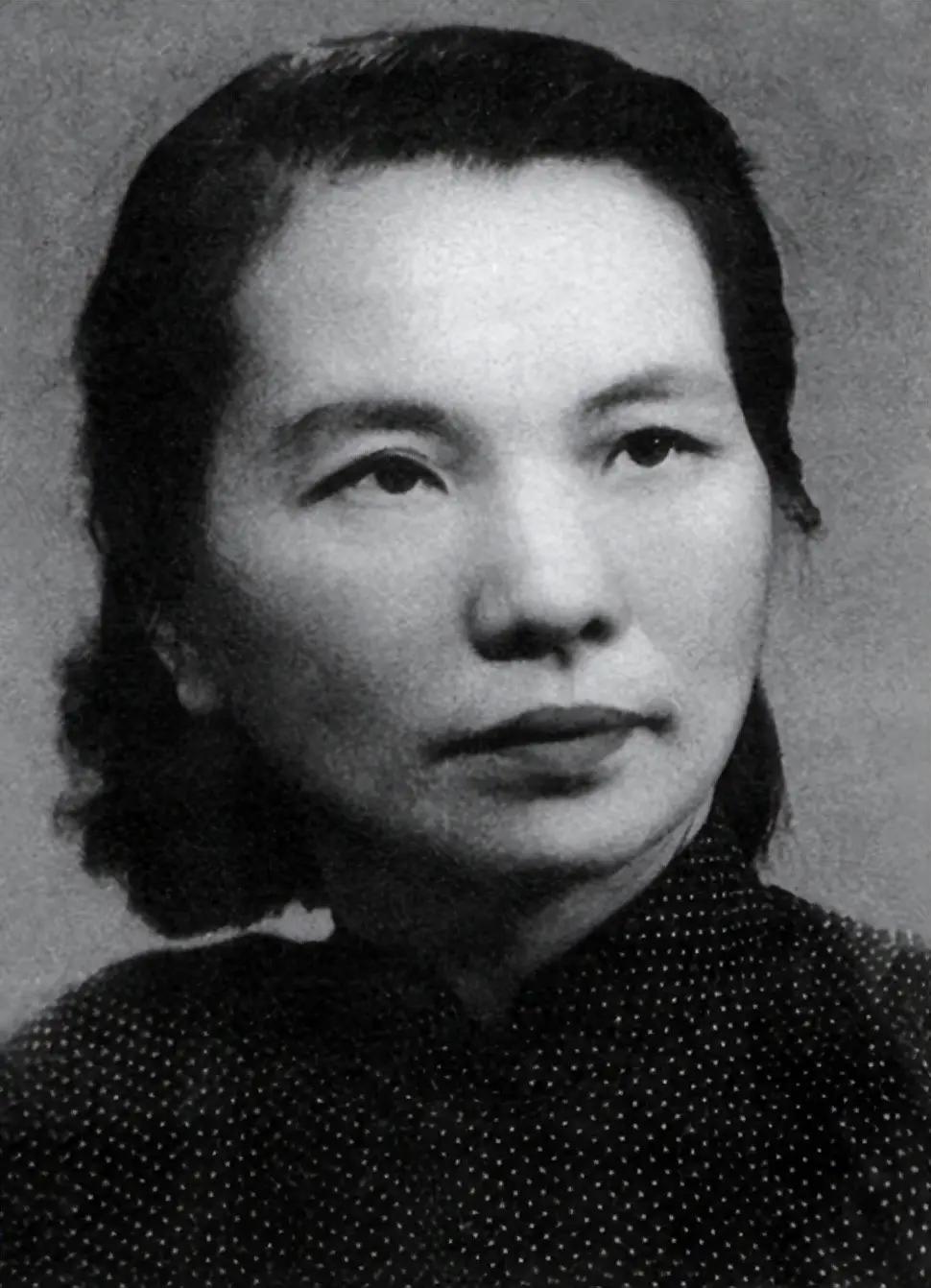

1956年,外交部的办公室里,几位领导正规劝一位21岁的青年,希望他能来外交部工作, 这已是第二次邀请了,可是,青年还是没有答应。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1956年9月,外交部办公室里气氛有些微妙,条约委员会副处长和干部处的领导坐在会议桌一侧,对面是刚从南京大学毕业的厉声教。 窗外法桐树叶沙沙作响,这个21岁的年轻人第二次听完外交部的邀请,依然摇了摇头,厉声教的拒绝让在场的人都有些意外。 按常理说,能被外交部看中是多少人梦寐以求的机会,何况他的条件确实优秀得过分,从小在南京长大,父亲厉麟似做过外交官,家里堆满各种地图和文件,他七八岁就能用英语流利对话,在南大读书期间还写出了英文小说。 教授们都说这孩子学地理可惜了,可厉声教有自己的想法,他选择地理系不是随便填的志愿,而是真心想研究国土开发和经济地理,大三那年去陕北无定河实习,徒步河谷挖土样记录水文数据,那种脚踏实地丈量国土的感觉让他觉得踏实。 毕业前他给系里写过明确的信,表示暂不考虑进外交部,想留在学术领域继续钻研,外交部第一次派人来找他时,他就直接表明了态度,对方也没强求,只是记下了他的想法。 这次是第二轮邀请,副处长特意提到国家培养大学生不容易,希望他考虑一下大局,厉声教听得认真,但还是坚持自己的选择,他不是不懂外交工作的重要性,只是觉得每个人都有适合自己的位置,而他更适合做研究。 其实外交部看中他也不是没有原因,除了英语能力强,厉声教还写过一篇关于中缅边界地貌的论文,里面提到边界不是地图上的抽象线条,而是涉及实际使用权的具体问题,这种把地理知识和国际关系结合起来思考的方式,正是外交系统急需的。 当时国内懂自然地理又精通外语的人才本就稀缺,何况厉声教还有家学渊源,父亲多年的外交经历让他从小就对国际事务有基本认知,会面结束后,厉声教回到学校继续准备毕业论文。 外交部的领导没有立刻放弃,而是开始琢磨怎么打动这个有想法的年轻人,他们翻看了厉声教的全部材料,发现他虽然不是党员也不是团员,在肃反运动期间还对一些问题提出过不同看法,但这些反而说明他是个有独立思考能力的人。 真正的转机出现在第三次邀请,外交部这次请出了刘泽荣,这位七十多岁的老外交官已经很少亲自出面了,刘泽荣从事条约翻译工作四十年,经历过无数次边界谈判,是外交系统公认的权威,他见到厉声教时没有绕弯子,直接说看过那篇边界论文,对实际使用权那个观点印象特别深。 接着他说了一句话:“你不进来,我这几十年就白干了。”这句话让厉声教愣住了,一个德高望重的老外交官用这样的方式表达对年轻人的期待,那种分量完全不同,刘泽荣不是在施压,而是在传递一种责任。 边界问题关系国家核心利益,需要既懂地理又懂外交的人来接续这项工作,厉声教站在那里沉默了很久,第二天就把答复交给了系主任:愿意跟随刘老工作,这个决定在外交系统引起不小震动,一个非党员非团员的理科生直接进外交部,在当时几乎没有先例。 档案上批注了特例录用,政治审查从简,有人质疑这样破格是否妥当,但条约委员会的人都支持,因为他们知道这个领域需要什么样的人才,进部三个月后,刘泽荣给了厉声教一份联合国海洋法会议的通稿,这份材料已经被退回两次,问题出在海域边界定义不够精确。 厉声教埋头研究三天,整理出两万字的对照分析,把12海里领海和200海里专属经济区的区别标注得清清楚楚,还附上了国际诉讼中可能出现的风险提示,刘泽荣看完后批了四个字:“厉校对,不返审。”虽然那年中国还只能作为观察员参会,但这份文件后来成了重要的外交参考依据。 1973年有西方国家故意混淆我国海域概念,就是靠这份材料把问题摆平的,周总理知道后批示:“此子可重用。”从拒绝到接受,厉声教走过的路并不长,但心境变化却很大,他后来参与了中缅中印等多次边界谈判,成为《联合国海洋法公约》的主要起草人之一。 有人问他为什么最终改变主意,他只是说多想了两步,这两步其实是从个人理想到国家需要的转变,从书斋研究到实际工作的跨越,刘泽荣那句话点醒了他,有些工作不是谁都能做的,而有些责任一旦接过来就要扛一辈子。 多年以后翻看外交档案,边界海洋争议的谈判文件里,厉声教的名字出现频率最高,他骑着那辆破旧自行车在外交部大院进进出出几十年,从来不爱说大话,做事却扎实得很。 2017年厉声教去世时被评为当年逝世的十位国家脊梁之一,那个在办公室里两次说不的年轻人,最终用一生证明了刘泽荣没有看错人。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中国日报网——老照片:著名外交家厉声教传奇一生回顾