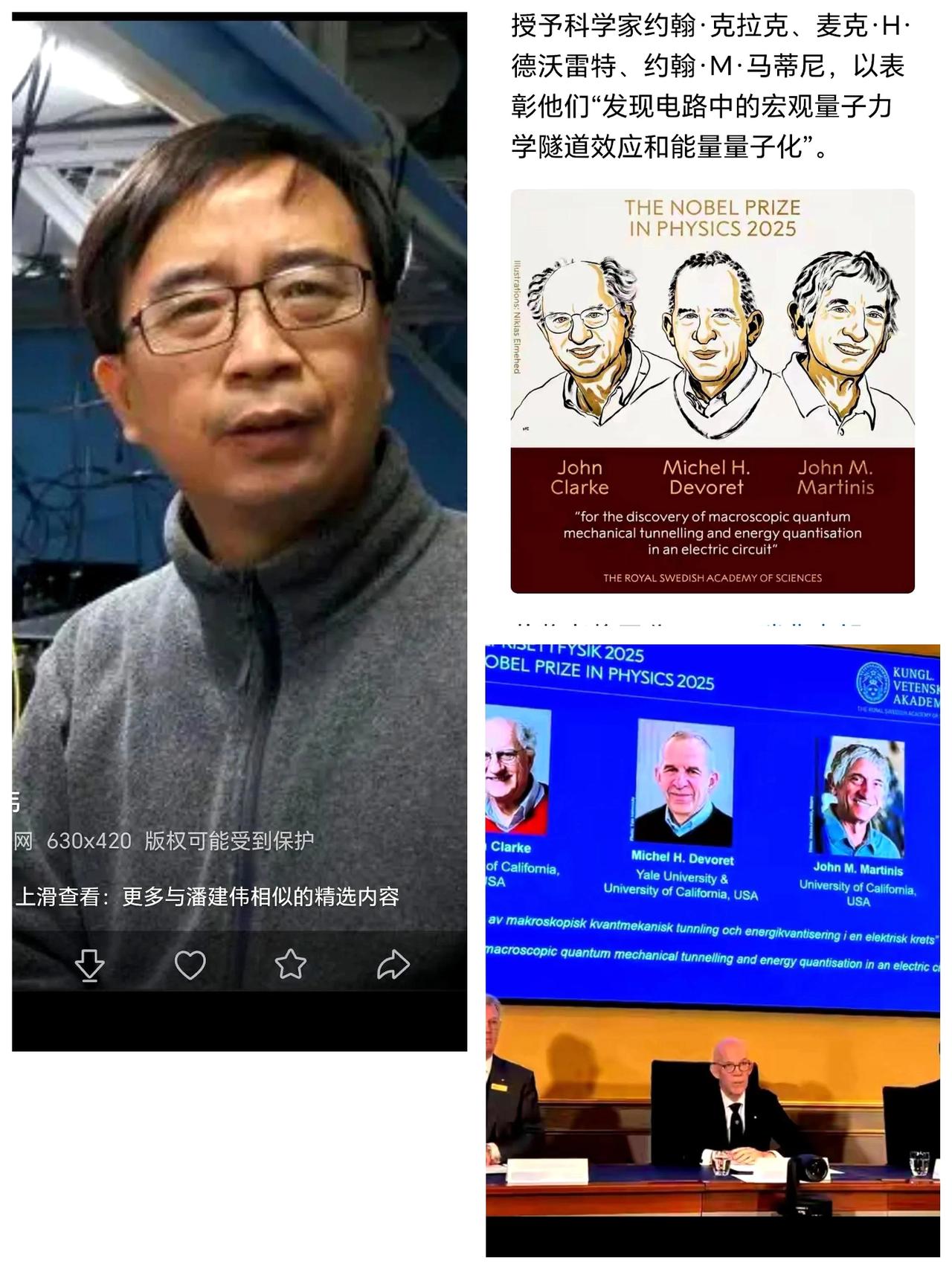

罕见!在中国科学家再次无缘,诺贝尔最高奖项之后,德媒表示,以诺奖看待中国,这是对中国巨大的低错估,中国事实上正在成为,欧洲学习和研究的对象。 10月8日,德国之声刊文表示,迄今为止,只有一位中国科学家,获得过诺贝尔奖,但在科研领域,中国却正在取代美国的霸主地位。德媒表示,某项科研获得突破几十年之后,往往才能获得诺贝尔奖。 其实,稍微有点常识的人都知道,诺贝尔奖这玩意儿压根就不是实时表彰,更像是给几十年前的科研成果发“迟到的勋章”。就拿咱们屠呦呦先生来说吧,她1972年就发现了青蒿素,可直到2015年才拿到奖,中间隔了整整43年。要是按这个节奏,现在中国科学家手里那些正在突破的科研成果,说不定得等到2050年才能被诺奖委员会注意到。 不过,德国人这次倒也没瞎吹。他们提到,虽然中国本土科学家只有屠呦呦拿过诺奖,但现在的中国科研早就不是,当年那个跟着西方跑的状态了。2024年中国大陆发表的论文数量将近90万篇,在G20国家里稳稳排第一,全球150种最顶尖的科研期刊,中国的影响力指数已经超过美国了。 更让欧洲人着急的是,中国在应用技术领域,已经开始反哺基础研究了。就拿高铁来说吧,吉林移动最近刚把长白高铁沿线的5G专网覆盖给搞定了,用的是咱们自己研发的功随车动+比萨天线技术,列车里的5G下载速度,能达到721Mbps,比4G快了15倍。这种应用型技术突破带来的经验,反过来又能推动材料学、电磁学等基础学科的发展。就像当年德国靠汽车工业带动精密制造一样,中国现在也在走一条应用倒逼基础的路子。 说到这儿,可能有人要问了:中国在论文数量和应用技术上确实牛,但基础研究到底行不行啊?这话问到点子上了。根据2024年的统计数据,中国基础研究经费支出,占研发总投入的6.88%,虽然比十年前提高了2个百分点,但跟美国17%的占比比起来,确实还有差距。不过咱们也有自己的优势,比如说人才储备。 2024年全球高层次科技人才分布报告显示,中国人才数量已经达到32511人,占比27.9%,首次超过美国成为全球第一。这些人才可不是只会写论文的书呆子,很多都在人工智能、量子计算这些前沿领域摸爬滚打。 就拿量子计算来说吧,咱们的九章四号已经实现了,1024量子比特的操控,而美国IBM的鹰量子处理器才127个比特。这差距就好比你开着跑车在高速公路上狂飙,人家还在骑共享单车慢悠悠晃荡。还有人工智能领域,华为的盘古大模型4.0在国际基准测试里已经把GPT-5给超了。 不过最让西方头疼的,还得是中国科研体系的韧性。美国这些年没少在科技领域给咱们使绊子,又是制裁芯片,又是限制开源框架,但结果呢?你越封锁,我越强大的戏码,在半导体、人工智能等领域已经上演了无数次。 说到这儿,可能有人又要问了:既然中国科研这么厉害,为啥诺奖还是拿得少呢?这个问题得从两方面看。 一方面,诺奖评选有很强的西方中心主义倾向,对非英语国家的科研成果天然存在偏见。就拿2020年诺贝尔化学奖来说,法国女科学家埃玛纽埃勒·沙尔庞捷和美国科学家珍妮弗·道德纳因CRISPR技术获奖,但实际上中国科学家早在2012年就发表了相关论文,只是当时没引起足够重视。另一方面,中国科研的爆发期也就最近十几年,很多成果还没到发酵的时间。按照诺奖的尿性,说不定十年后咱们就能看到中国科学家扎堆领奖的场面。 其实德国媒体这次发声,背后还有一层更深的意思。欧洲现在正面临着严重的科研人才流失问题,很多顶尖科学家都跑到美国或者中国去了。中国凭借着强大的科研投入和良好的产业转化环境,正在成为全球科研人才的新热土。2024年中国引进的海外高端科研人才突破5万人,其中42%来自美日等发达国家,这个数字比2020年增长了3倍。这就好比一场足球比赛,中国队以前只能当观众,现在不仅上场踢球了,还开始挖对方的球星。 当然了,咱们也不能被这些成绩冲昏头脑。中国科研还有很多短板需要补,比如说成果转化率还不够高,顶尖科研机构的国际影响力还有待提升。但只要保持现在这种砸钱搞研发、用心育人才的势头,超越美国成为全球科研霸主只是时间问题。到那个时候,诺贝尔奖评委会恐怕得重新考虑评选标准了,毕竟总不能一直装看不见吧? 最后说句掏心窝子的话,科研这事儿就像种树,咱们现在种的是梧桐树,等树长大了,凤凰自然会来。与其盯着诺奖这种别人家的孩子,不如多给咱们自己的科学家一点时间和耐心。毕竟,真正的科技强国,从来都不是靠几个诺贝尔奖就能堆出来的。你说呢?