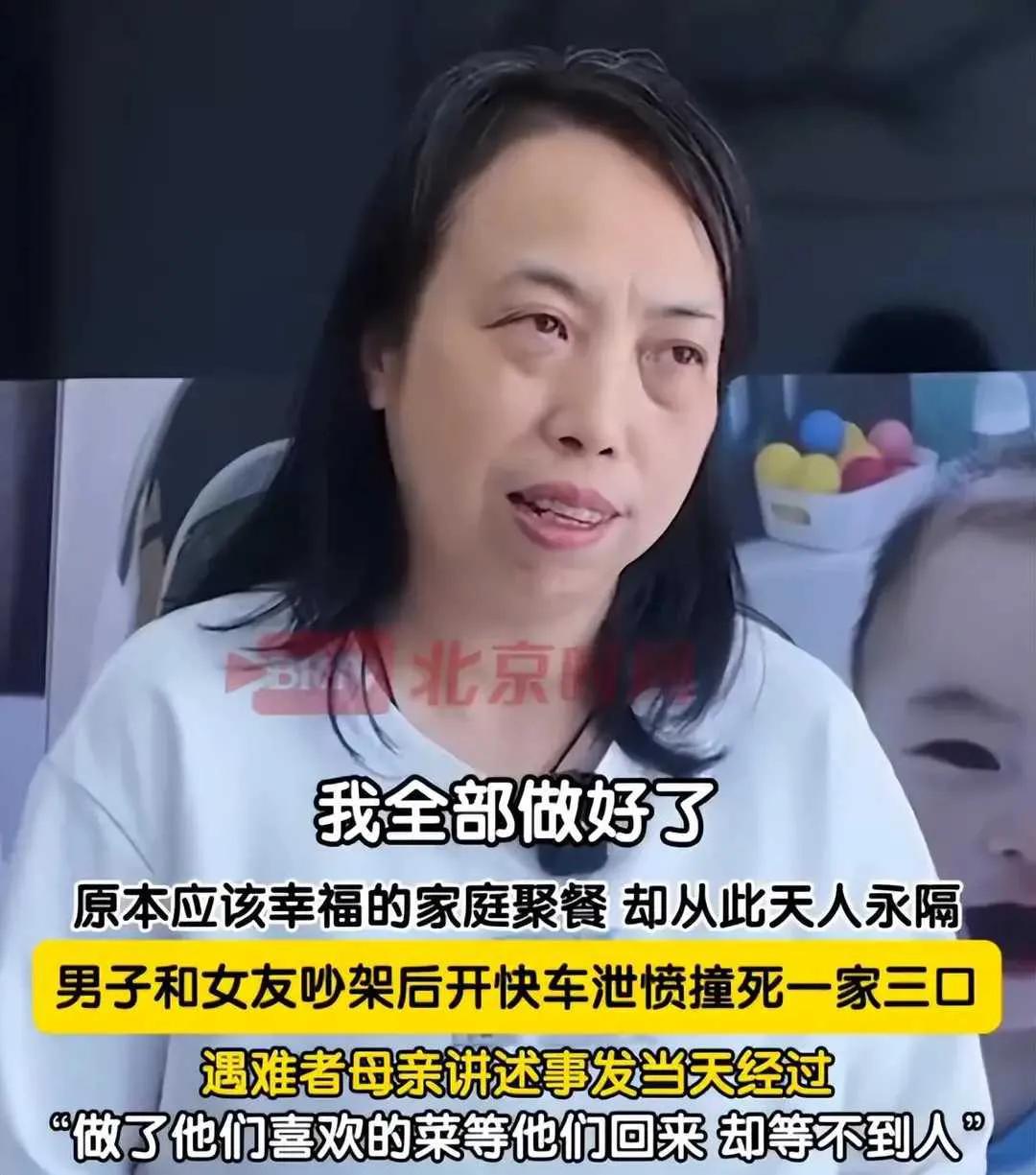

江西景德镇的一条普通马路上,一个即将满周岁的婴儿,连同他的父母,生命被瞬间终结。这起惨案的核心,已经远远超出了车祸本身,变成了一场对驾驶员廖某瞬间心态的法律解剖与道德拷问。一个人的怒火,到底是怎么演变成一场公共灾难的?责任的边界,又该划在哪里? 法庭上的拉锯战,表面看是刑期的博弈,深层里,却是在探索人类主观意图的幽暗地带。检察院提起的“以危险方法危害公共安全罪”,最高指向死刑;而辩方力争的“交通肇事罪”,上限不过十五年。这天壤之别的背后,是对廖某心态的定性。 法律试图给心态画一条清晰的线:是明知会害人却无所谓的“间接故意”,还是觉得自己车技好能避免的“过于自信的过失”?检方认为,在限速40的市区,短短14秒内把车速踩到129,这行为本身就是对路上所有人生命的公然漠视,是一种放任。 但辩方抓住了几个动作细节,说廖某最后关头打了方向盘、踩了刹车。他们想证明,廖某并非完全放任悲剧发生。可检方反驳,那种象征性的规避,在绝对的速度面前,已经晚了,更像是一种本能反应,而非理性的避免。 这场悲剧的开关,其实无比微小——仅仅是廖某和同车的女友孙某在等红灯时的一场争吵。这个私人领域的矛盾,却成了开启公共杀戮的扳机。绿灯亮起,他猛踩油门,那辆二手特斯拉不再是代步工具,而是他愤怒的延伸,一个在城市里横冲直撞的铁皮怪物。 身旁的女友被这疯狂的速度吓坏了,大声劝阻,可廖某充耳不闻。他的世界里,只剩下宣泄。最终被他撞上的那一家三口,与他的争吵、他的愤怒,没有半分钱关系。这种无差别的毁灭性,恰恰揭示了当个人情绪失控并诉诸公共暴力时,后果是多么随机与恐怖。 撞击的瞬间远不是悲剧的终点,随之而来的二次伤害,更加拷问人心。遇难的夫妻俩都是独生子女,这意味着他们身后的两个家庭,彻底断了香火。女方的爷爷因悲伤过度离世,而双方的父母,都陷入了重度抑郁的深渊。 与这份撕心裂肺的痛苦形成刺眼对比的,是肇事者廖某父亲的态度。他轻飘飘地将这场惨剧定义为“天灾”,反而把受害者家属的追责称为“人祸”。更令人发指的是,他还对受害者家属发出威胁。这种毫无悔意的冷酷,是对生命尊严的二次践踏。 这起案件,至今已过去一年多,最终的判决,不仅是对廖某个人行为的裁定,更是社会对“情绪驾驶”背后公共安全底线的一次重要宣告。法律或许能厘清“故意”与“过失”,但此案揭示的,是一个人情绪失控带来的巨大破坏力,以及事后某些人性的彻底失守。正义,不只是惩罚罪恶,更是为了捍卫每一个无辜生命的价值,不容任何借口去亵渎。