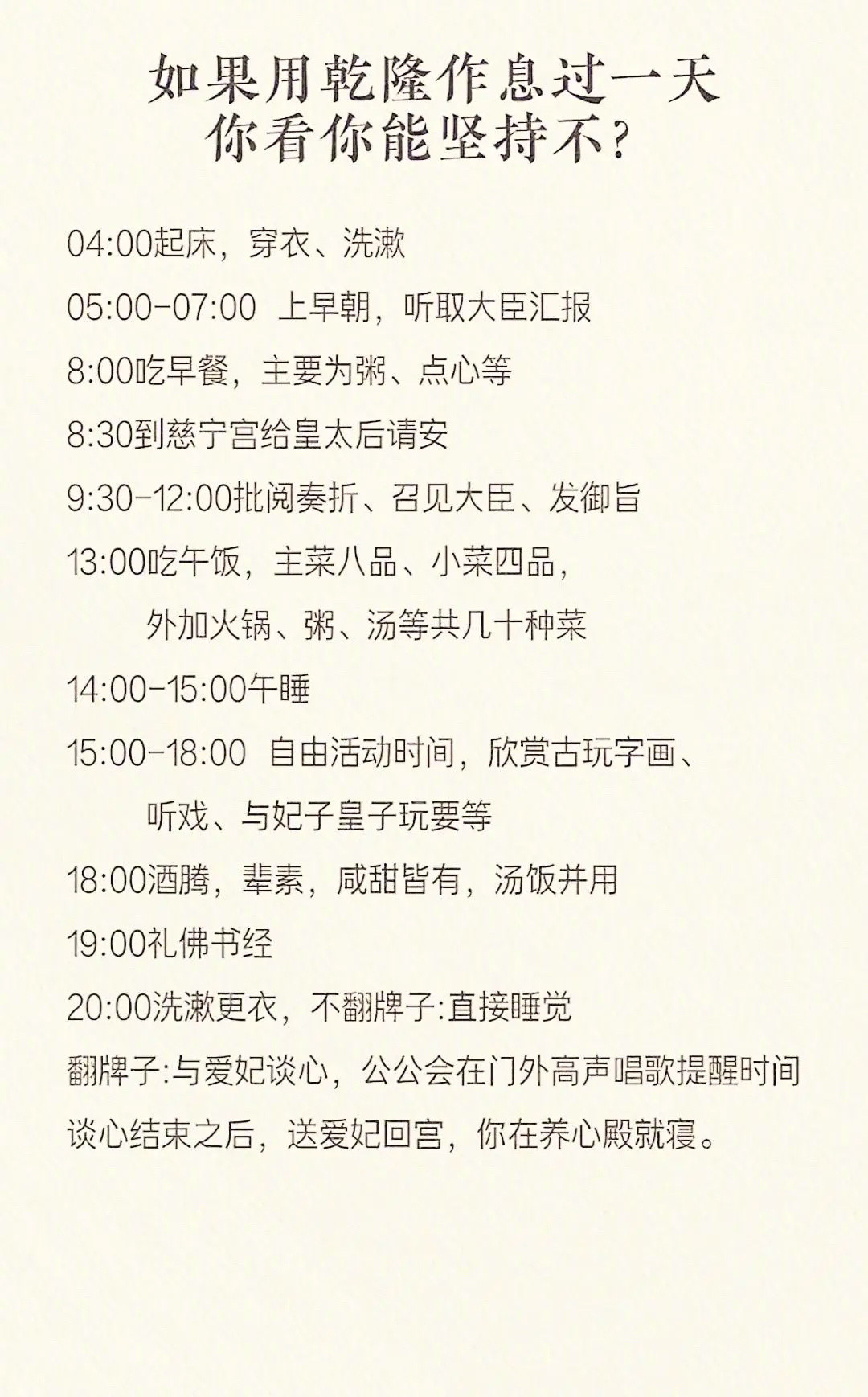

马未都捡漏:那时北京琉璃厂的店里,雍正官窑碗盘才500元,乾隆官窑400元还打九折。我在虹光阁花360元买下乾隆 “洪福齐天” 纹碗,土豪想高价收购时坚决不松手,这份笃定来自对我官窑纹饰工艺的精准判断。 地摊淘货更是考验真功夫。 他总结出七条 “地摊规矩”:器不过手防碰瓷,物归原位显诚意,不买不还守行规,莫乱插嘴避冲突。这些规矩看似琐碎,实则是藏家的 “护身符”—— 曾有人在摊前对朋友直言 “这是假货”,当场被摊主赶出门,再无淘货机会。而马未都正因守规矩,摊主才愿拿出压箱底的宝贝给他看。 但捡漏从非一帆风顺。 他在上海友谊商店曾撞见标价 3 万外汇的乾隆官窑碗,因被误判为民国仿品才低价出售,可当时他凑不齐钱,等借到钱时碗已被买走。一年后这只碗在香港拍出 850 万,成了他毕生遗憾。“漏不是随时都能捡,得有实力接得住。” 这份遗憾让他更懂 “知识 + 资本” 的重要性。但马未都说这不是捡漏。 马未都首先给 “捡漏” 做了清晰的界定。 他不认同把 “十年后价格翻百倍” 算作捡漏 —— 那只是时代红利催生的 “价值成长”,连外行都可能靠跟风撞上。而真正的捡漏,是 “当下的价值发现”:一件物品的真实价值本就存在,只是被市场误判或忽视,藏家靠学识识破真相,这才是本事。 他常举香港淘邢窑白瓷的例子:在一家新开的古玩店,店主把刻着 “盈” 字款的白碗当普通旧货,马未都却一眼认出这是唐代皇帝御用之物 —— 带 “盈” 字款的邢窑存世仅 57 件。 他佯装不懂周旋砍价,最终以低价收入囊中,这份收获全凭对唐代窑口款识的熟稔。“你想捡摊主的漏,摊主也想捡你的漏,这是相互的博弈,拼的就是谁的认知更深。” 马未都的这句话,道尽了古玩行的底层逻辑。 大家认为呢?

![多尔衮用一辈子给了后世人一个答案[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/2961177908594312148.jpg?id=0)

隅翁

真懂的话,理论上走一圈就能扫光真品,古玩市道也不至于烂掉。还洗地有用吗?不如多想想该负起什么