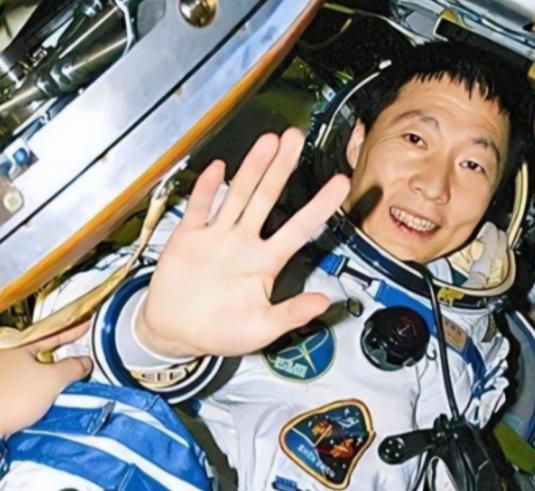

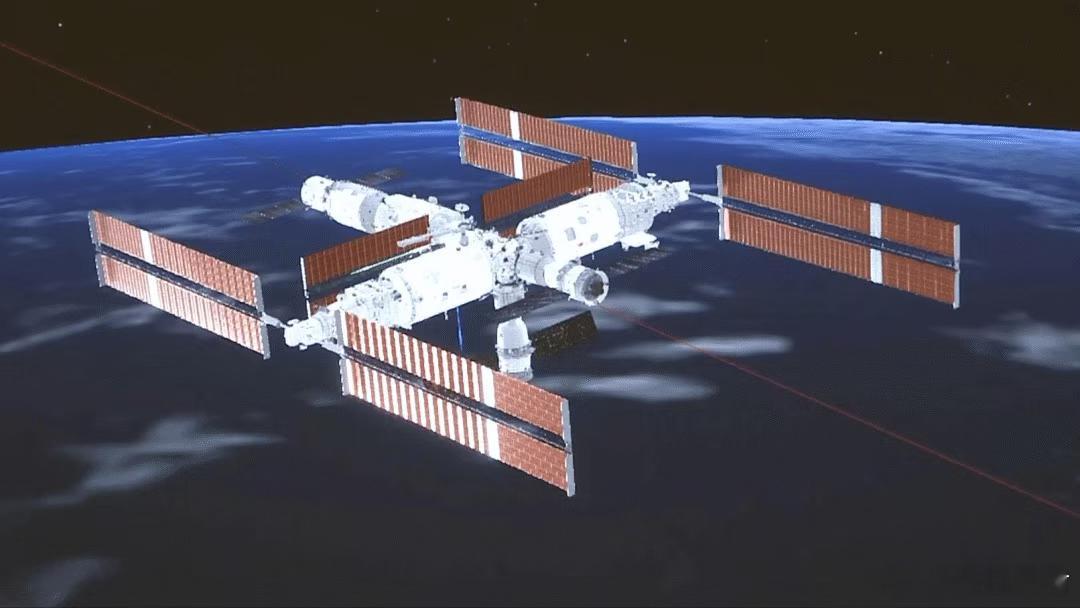

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。除此之外,对于为什么不再登上太空,他本人这样回应,道出航天员的不容易。 9月11日他去莆田一中给孩子们讲航天科普时,台下千名师生盯着他胸前的航天勋章,好多人只看到了“中国首飞航天员”的荣耀,没几个人记得,他当年能活着从太空回来,本身就是踩着生死线闯出来的。 2003年神舟五号点火升空,火箭加速时突然产生了剧烈共振,这种振动频率偏偏和人体内脏的频率对上了,杨利伟瞬间感觉五脏六腑都要碎了,用他的话说“当时真觉得自己要牺牲了”。 航天员平时训练已经要扛8倍体重的负荷,脸被拉变形、眼泪直流都是常事,可即便这样,从来没有一个人按过中止实验的报警器。 但那次的共振是地面实验没测出来的意外,完全超出了训练极限,杨利伟死死盯着计时器,心里就一个念头:就算死了,也得把这个时间记下来,给后面的人留个教训。 地面指挥大厅里所有人都攥着拳头,直到整流罩打开,有人看见他眨了下眼睛,才大喊“他还活着”,这26秒,是中国载人航天最惊心动魄的生死考验,换任何一个人都未必能扛过去。 比共振还凶险的,当属返回时的舷窗裂纹。 杨利伟在回忆录里写过,返回舱穿越大气层时,外面烧得通红,防烧蚀层的碎片像火雨一样划过舷窗,突然他发现右侧舷窗出现了裂纹,当时心里咯噔一下,也做好了牺牲的准备。 后来才搞清楚,裂纹不是舷窗玻璃本身裂了,是外层的防烧涂层剥落形成的假象,但在那种孤立无援的环境里,哪怕是个影子都能让人头皮发麻。 要知道返回舱和大气摩擦时,温度能到上千摄氏度,防烧涂层就是保命的“铠甲”,一旦真出问题,后果不堪设想。 杨利伟后来跟科研人员说,当时他已经做好了最坏的打算,这种直面死亡的冷静,不是天生的,是从无数次极限训练里熬出来的。 而当年被传得神乎其神的“太空敲门声”,也同样让人揪心,不过杨利伟也已经给出了科学解释。 那不是什么神秘声音,而是飞船进入太空后,结构受气压变化影响产生的响动,有些密封的物品泄压也会发出声音。 神舟五号当时没装录音设备,没法留下音频,但后来的神舟飞船都印证了这个说法,每次飞行都会有类似声响,根本不是什么超自然现象。 可放在当年,杨利伟在寂静的太空里,听到毫无规律的敲击声,一边要完成任务,一边要分辨声音来源,这种心理压力不比身体承受的负荷小。 他回来后第一时间,把所有细节反馈给科研团队,这些看似琐碎的记录,后来都成了改进飞船的关键依据。 这些生死关虽然都闯过来了,可杨利伟后也受到了极大的影响,之后才选择不再登天。 当年那26秒的共振对内脏的冲击,再加上当年的技术不成熟,太空环境对骨骼、心血管的长期影响,让杨利伟的身体受到了极大的损耗,不再支持他上天。 更重要的是,他的角色变了,现在他是中国载人航天工程副总设计师,在关键领域起关键作用,这比再上一次太空更有价值。 中国航天需要有人去闯头阵,更需要有人把经验传下去,杨利伟把自己的“生死体验”变成了后来者的“安全手册”,这才是真正的传承。 很多人觉得能再上太空才是荣耀,可他们忘了,航天员的天职不是“重复飞天”,而是为航天事业铺路。 从神舟五号到神舟二十号,中国航天员在太空待的时间从21小时延长到半年,天宫课堂开了一堂又一堂,这些进步里都有杨利伟的功劳。 他当年在飞船里记下的每一个细节,从共振时间到声响特点,都帮科研人员优化了飞船设计,后来的航天员再也没遇到过那种致命共振,这就是他“不登天”的意义——用自己的一次冒险,换无数人的安全。 就像他说的,没有一个航天员在训练时按过报警器,因为他们知道,自己肩上扛的是整个国家的航天梦,这种担当,比“多次飞天”的光环更重。 4月24日东方红卫星发射55周年当天,酒泉卫星发射中心的无人机表演,再现了神舟五号升空的画面,无数人看得热泪盈眶。 大家记住的是杨利伟那句“飞行正常”,可很少有人知道,这句话是在濒死状态下,依旧对航天精神的坚守。 他不再登天,不是因为“不能”,而是因为“不必”——他已经把最危险的路走完了,现在要做的是扶着后来者走好更稳的路。 那些问“为啥不再去”的人,不妨想想,当一个人把生死置之度外为国家闯开道路后,他选择在幕后培养更多接班人,这难道不是更伟大的奉献? 杨利伟的经历不仅是“个人英雄传”,更是中国航天的“奠基史”。 现在的孩子听着他的故事长大,未来就有人接过航天事业的接力棒,所以杨利伟从来没离开过太空,他只是换了一种方式,继续守护着中国人的航天梦。 参考资料: 环球网——《杨利伟为什么没有再上一次太空?本人回答来了》 极目新闻——《20年前的今天,杨利伟搭乘神舟五号叩访太空,起飞后他经历濒死26秒》

![我的天哪[笑着哭][笑着哭]!刷到宇航员的手,真的瞬间破防了!那双手看着不像在太空“](http://image.uczzd.cn/6096296648517996152.jpg?id=0)