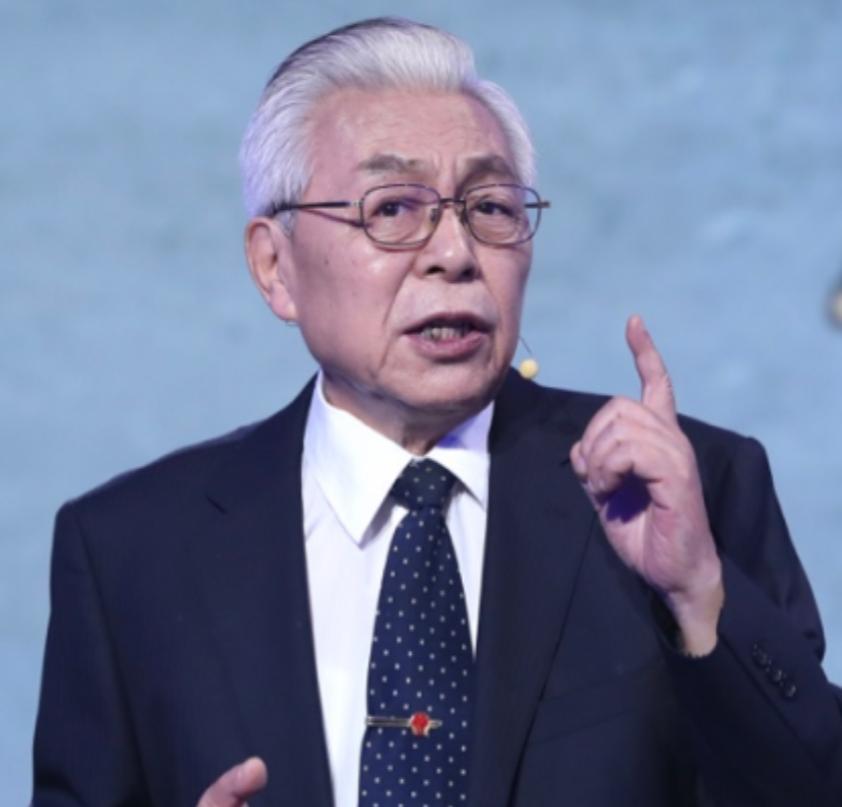

[微风]杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。除此之外,对于为什么不再登上太空,他本人这样回应,道出航天员的不容易。 2003年的秋天,杨利伟穿着沉甸甸的航天服走进神舟五号,身边是忙碌而冷静的工作人员。 倒计时归零,火箭怒吼着冲天而起,巨大的推力和震动在几十秒内翻倍涌来,就像一连串狂猛的冲击拍在他身上,那26秒的飙升,任何一点差错都可能让任务终结。 进入太空,本应迎来宁静,但意外很快找上门,独自在密闭舱里,他突然听到零星的敲击声,节奏时快时慢,怎么找也找不到来源,那种悬在空中的未知,让人心头发凉。 刚缓过气,他又在舷窗边发现一道不该出现的纹路,像裂痕般伫立在冷光下,虽不至于马上危及飞行,却在那种环境里足够让人心悬半空。 尽管过程惊险,最终他还是顺利完成任务,成为中国首位飞天并平安归来的航天员,但身体检查的结果却不乐观,高强度的应激让部分器官留下一些隐患。 对于航天员而言,这意味着风险指数骤升,哪怕是顶尖的飞行员,健康条件不过关,也不能再接受那样的挑战,于是他主动退出执行飞行的岗位。 离开飞船,并不是离开事业,那之后,杨利伟开始把重心转向培训与指导。 他在航天员训练基地出现,讲述如何在发射瞬间保持冷静,如何应对突发的机械故障与环境变化,把亲身的教训变成别人的预案,他的经历,成了后来人心理与身体双重准备的实战教材。 中国载人航天从此不断跨步:从一人独行到多人协同,从短暂停留到长期驻站,背后是一套更成熟的团队体系。 杨利伟和“第一代”航天员留下的数据与经验,成了安全优化的重要参照。如今空间站运转稳定,任务计划井然,不再依赖某一个人冲在最前,杨利伟的转型,恰好是这种成熟的缩影。 回看2003,那次任务是技术的突破,也是团队精神的起点,有人先打开了门,后来的人才能一步步走进太空,中国航天真正的信心,是用一次真实、完整的飞行换来的。 他没再飞天,不是退缩,而是换了一种方式去托举航天事业,有人完成了壮举后选择停下亲自去冒险,把力量注进团队,这样的担当并不比再次飞天更容易。 今天,当我们看到航天员在空间站里面带笑容地工作时,总有人会忘记,那背后其实体会过震动、听过敲门声、看过裂纹的前辈,早已用自己的经历替后来人挡去了一部分风险。