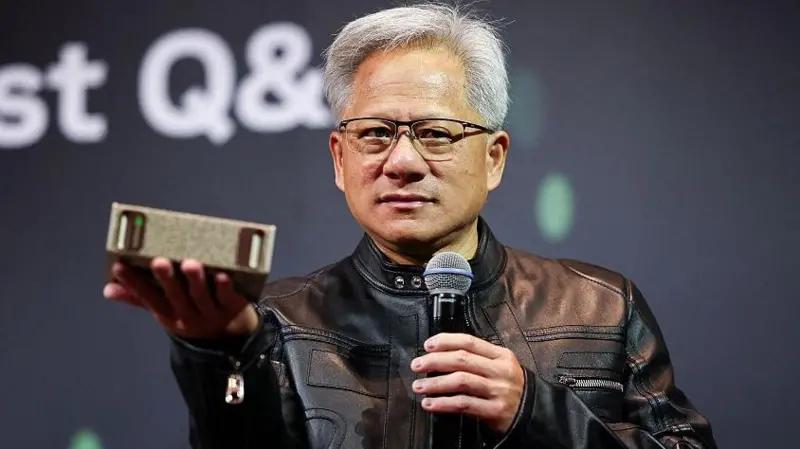

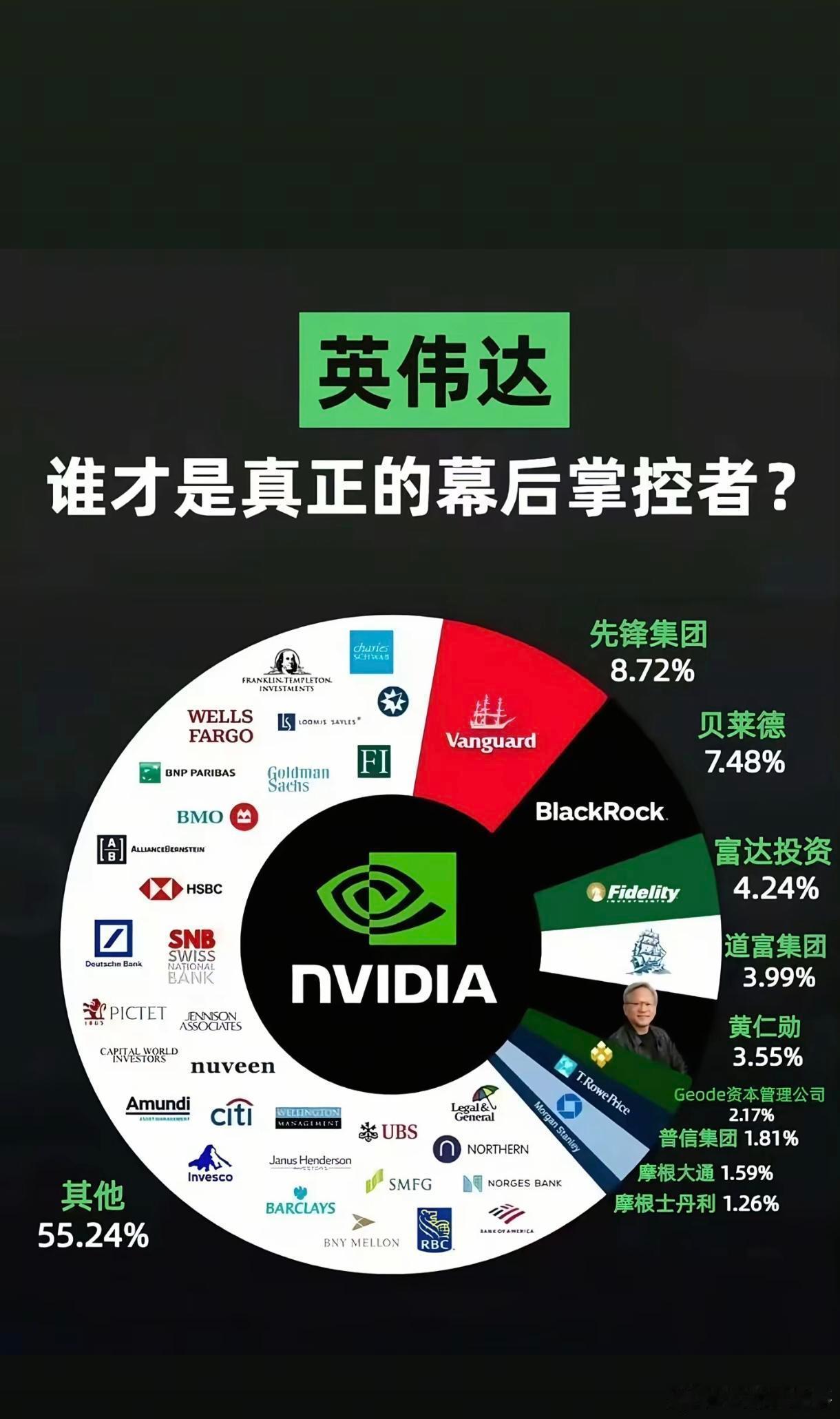

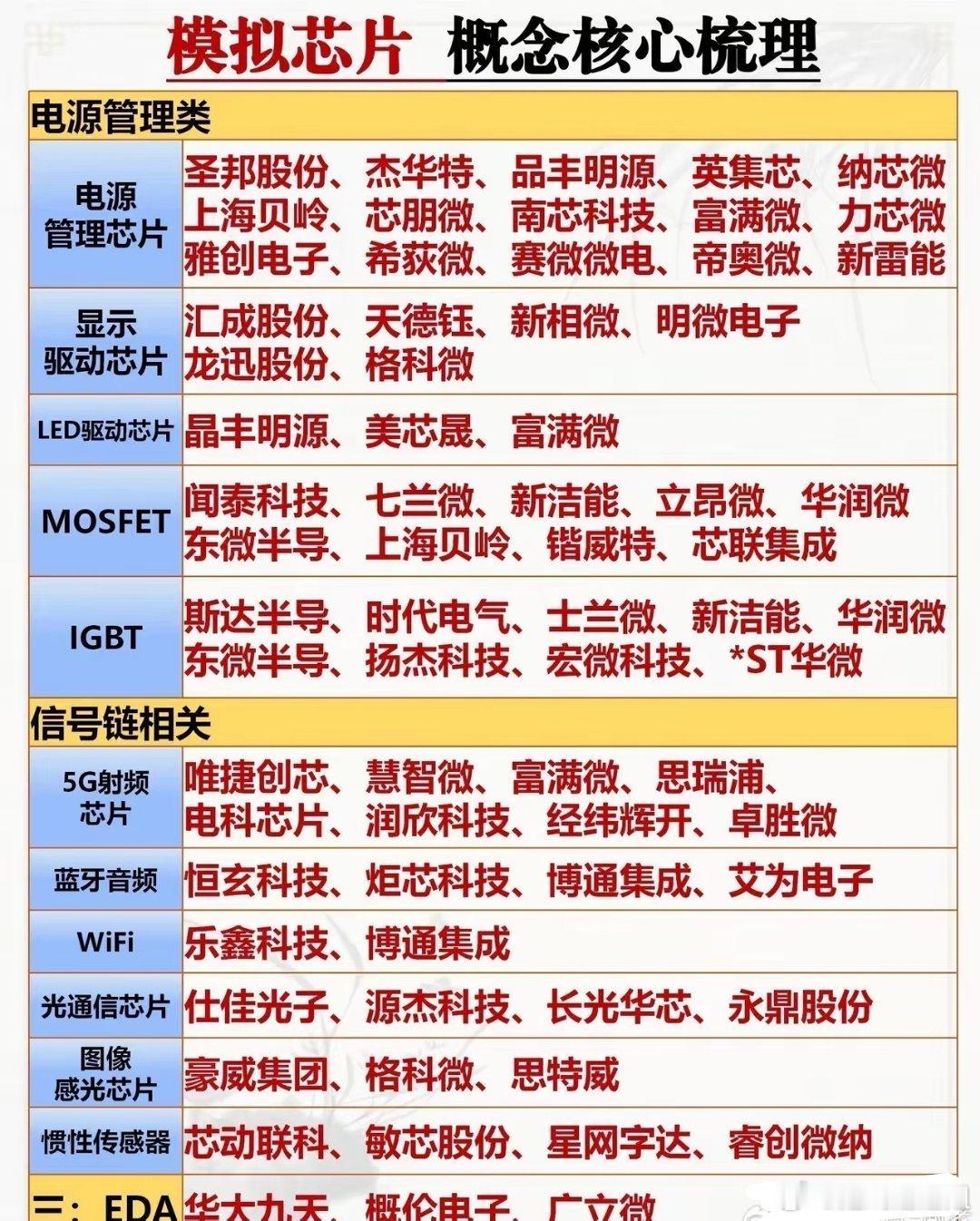

英国广播公司10月6日报道:“英伟达首席执行官黄仁勋警告,中国在芯片开发上只比美国‘落后几纳秒’。英伟达对BBC表示:‘竞争无疑已经到来。’” 自2014年中国启动“集成电路产业推进纲要”以来,国家层面的产业政策与“军民融合”战略形成双重驱动,华为、中芯国际等企业以每年数百亿美元的投入加速技术迭代。 而美国则通过出口管制清单,将14纳米以下制程设备、EDA工具等关键环节纳入限制范围,试图以“技术围墙”阻挡中国追赶的步伐。但黄仁勋的“几纳秒”论断,却揭示了一个残酷现实:这场围堵战并未如预期般奏效。 2025年9月,中国半导体设备制造商的国内市场占有率从2019年的4%跃升至14%,蚀刻机、清洗设备等细分领域已实现国产替代。 华为推出的昇腾910B芯片,在算力密度上达到英伟达H20的92%,且完全规避CUDA生态依赖,直接切入政务云、智慧城市等场景。更关键的是,中国AI模型DeepSeek通过算法优化,仅用1/5算力就实现了与GPT-4相当的推理能力,这种“软硬协同”的创新模式,正在重构技术竞争的维度。 英伟达的困境正是这种变局的缩影。2025年4月,美国商务部以“国家安全”为由叫停H20芯片对华出口,导致英伟达单季度损失25亿美元收入。 为应对管制,英伟达曾推出降级版H20芯片,但中国客户很快转向华为昇腾系列。据内部人士透露,某大型互联网企业原计划采购5万片H20,最终仅下单8000片,其余订单全部转给华为。这种市场转移直接冲击了英伟达的财务模型——中国市场曾占其总营收的13%,如今已被纳入“不可预测区域”。 黄仁勋的焦虑,本质上是技术霸权与产业生态的碰撞。他多次在公开场合强调:“全球50%的AI研究人员在中国,如果他们都用中国技术栈开发,美国的技术体系将失去根基。” 这种担忧并非空穴来风。阿里巴巴平头哥研发的PPU芯片,在能效比上已逼近英伟达特供版,且完全兼容国产软件生态。更值得警惕的是,中国正在构建从芯片设计到应用场景的闭环:昇腾芯片+鸿蒙系统+盘古大模型,这种垂直整合能力正在吸引东南亚、中东等新兴市场的订单。 美国的应对策略则陷入两难。2025年8月,国会研究处发布的《先进半导体管制报告》承认,现有措施存在三大漏洞:中国通过“参数降档”绕过管制,如将芯片算力控制在阈值以下,美国企业通过海外子公司向中国供货,2025年上半年,通过新加坡、马来西亚等地的转口贸易增长了37%。 中国自主研发的极紫外光刻机(EUV)原型机已进入测试阶段,预计2026年实现28纳米制程量产。这些动态迫使美国开始反思:技术封锁是否正在加速对手的自立? 在这场博弈中,黄仁勋的“几纳秒”比喻暗含双重警示。对美国而言,每一纳秒的技术优势都需要用真金白银的研发投入来维持——高盛预测,中国半导体投资将从2025年的430亿美元增至2030年的460亿美元,年均增长4%。 对中国来说,这几纳秒的差距仍意味着在先进制程、材料科学等领域的持续突破需求。但可以确定的是,当华为计划在2027年推出5纳米昇腾芯片时,这场竞赛的终局已不再由单边政策决定。 如今,全球半导体产业正站在历史转折点上。黄仁勋的警告与英伟达的困境,共同揭示了一个真相:在技术全球化深度融合的今天,任何试图以行政手段重构产业链的行为,最终都将被市场规律所修正。 当中国工程师在实验室里为突破光刻胶配方而彻夜奋战时,硅谷的巨头们或许该思考:真正的技术领先,究竟是靠封锁维持的“纳秒级优势”,还是通过开放竞争激发的创新活力?这场关于“几纳秒”的辩论,终将在产业实践的检验中得出答案。 你认为技术封锁能真正阻挡一个国家的科技崛起吗?欢迎在评论区分享你的观点。