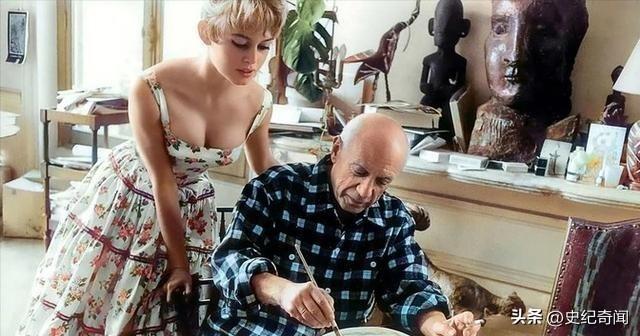

1956年,当21岁的碧姬·芭铎拜访74岁的毕加索时,留下了一张珍贵的老照片。毕加索看着碧姬,突然说:“小姐,把外套脱掉!”[送心] 1956年夏天,戛纳电影节期间,一场短暂的会面在法国南部悄然发生。21岁的影坛新星碧姬·芭铎走进毕加索位于瓦洛里斯的别墅,74岁的艺术大师放下画笔,目光在这位年轻女演员身上停留。这场会面虽仅持续半小时,却成为文化史上一个耐人寻味的瞬间。 碧姬·芭铎当时正处于事业上升期,她从时尚模特转型演员,四年内出演了17部电影,逐渐形成自然奔放的表演风格。她的丈夫罗杰·瓦迪姆既是导演也是经纪人,特意安排这次会面,希望借助艺术大师的光环提升她的公众影响力。 毕加索此时已享誉世界,他在法国南部的工作室充满创作活力。这位从不停止探索的艺术家,每天都要完成数十张素描,但常常将不满意的作品随手丢弃。这种对创作近乎苛刻的态度,贯穿了他整个艺术生涯。 当碧姬·芭铎走进画室时,毕加索正在准备《阿尔及尔女人》系列作品。他习惯以直接的方式观察对象,于是迅速完成一幅素描后,像处理日常习作一样将其投入壁炉。这个举动让随行的摄影记者意外捕捉到的画面,成为唯一见证。 这场会面没有产生预期的艺术合作,却折射出两个时代的交汇。碧姬·芭铎代表战后新兴的流行文化,她的银幕形象预示着社会观念的转变。毕加索则延续着突破传统的创作理念,即使已过古稀之年,仍保持着手随心动的工作方式。 此后数十年,两人的发展轨迹各异却同样精彩。碧姬·芭铎在1960年代达到事业巅峰,成为欧洲电影的标志性人物。她在39岁激流勇退,转而投身动物保护事业,创办的基金会至今仍在运作。毕加索则持续创作直至91岁高龄,晚年作品更显自由奔放。 这张老照片之所以令人回味,在于它捕捉了文化传承的瞬间。新兴流行文化偶像与资深艺术大师的相遇,看似偶然却暗合时代脉搏。这种跨代际的交流,往往比刻意策划的合作更显真实。 从历史视角看,这次会面恰逢文化转型期。电影作为大众娱乐形式正在崛起,传统艺术形态面临新挑战。碧姬·芭铎后来在自传中提到,虽然素描已焚毁,但那次经历让她更理解艺术家的工作方式。 毕加索生前未对此事多作说明,这符合他对待临时模特的惯常态度。在其档案中,类似即兴创作而后销毁的记录不在少数。这种对待作品的随意态度,反而凸显了他对创作过程的重视。 值得注意的是,当时媒体对会面的报道相当克制。直到多年后,随着两位名人地位提升,这个插曲才逐渐为人所知。这也反映出公众对文化事件的关注焦点,随着时间推移而发生的变化。 碧姬·芭铎晚年专注于动物保护,很少谈及影坛往事。但她曾在访谈中承认,与艺术大师的短暂接触,让她意识到公众形象与真实自我的区别。这种认知或许影响了她后来远离娱乐圈的决定。 毕加索工作室助理后来回忆,那天大师原本在制作陶器,临时改为素描创作。这种随性而为的工作方式,正是他保持创作活力的秘诀。画作被焚虽显可惜,却体现了艺术家的自信态度。 现代观众重温这张照片时,或许会思考名人光环背后的真实互动。当流行文化遇见经典艺术,产生的火花往往超出预期。这种跨界的相遇,至今仍在文化领域持续上演。 🌟 网友评论精选: “大佬就是不一样,眼里只有线条和构图,啥社交客套都免了。看他叼着烟画画的样子,简直是在自己的世界里狂飙。” “她当时那么红,但一点没摆架子,很自然地配合了。能感觉到她对艺术和前辈的尊重,那种大方自信确实很有魅力。” “这操作放现在就是顶流热搜预定啊!新晋性感偶像邂逅艺术泰斗,话题度直接拉满,绝对是当时的高明策划。” “大师随手一烧,可能就是一件传世之作没了。不过这也挺符合他任性天才的人设,不纠结过去,创作的过程本身更重要。” “一个打破艺术传统,一个挑战女性刻板印象,他俩的短暂同框,就像是两个时代精神的奇妙交汇,定格成了经典。” 💎 小编提问: 对于毕加索这种为了艺术观察可以不顾社交礼仪的直率行为,你怎么看?如果你是碧姬·芭铎,当时会怎么回应呢?欢迎在评论区分享你的看法!