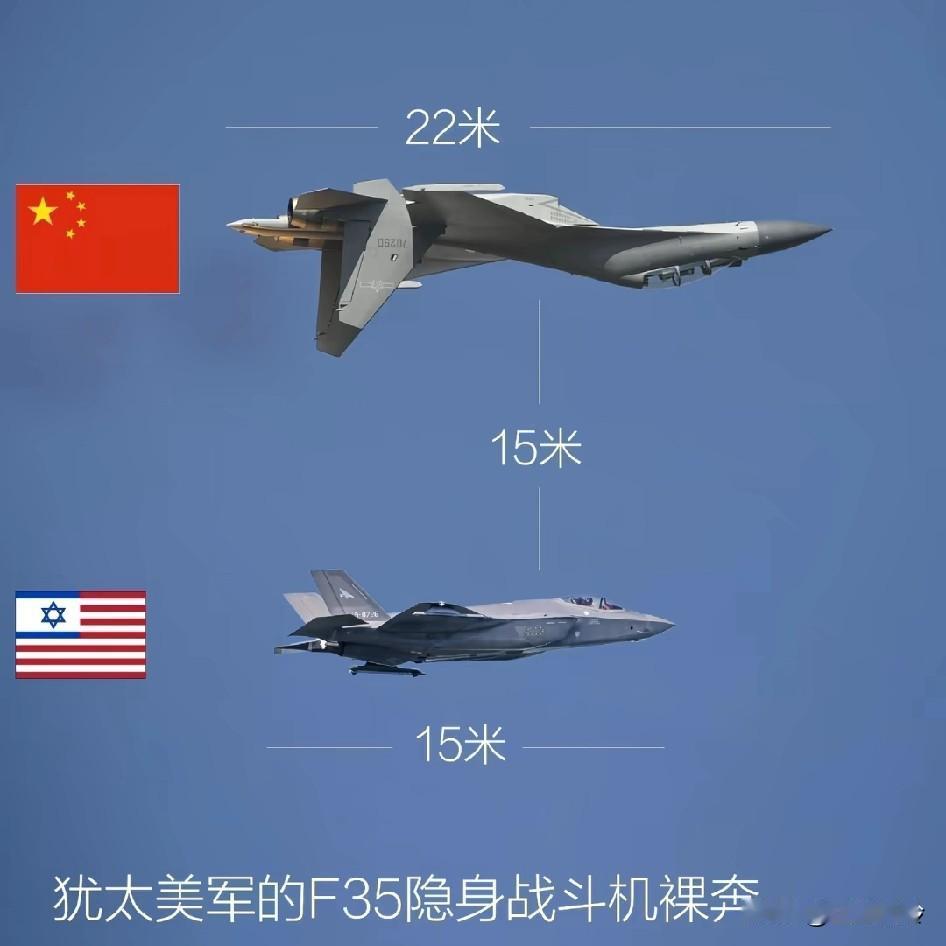

美国飞行员发现一个百思不得其解的怪象,每次中国战机伴飞,既不是歼16、也不是歼20、更不是歼35,总是用歼11伴飞或拦截他们! 歼 11 的出场,首先源于任务需求的精准适配。美军抵近的多为 RC-135 侦察机、P-8A 反潜机,这类目标最大速度通常不超过 0.8 马赫,机动能力有限。 歼 11 最大速度可达 2.35 马赫,实用升限 18500 米,继承的优异气动布局让它在近距离对峙中能灵活调整姿态,完全能应对这类常规任务。 2023 年曾有记录,一架歼 11 在南海抵近美军 WC-135 侦察机至仅几十米距离,靠机动压迫便迫使对方转向,这种近距离处置能力正是任务所需。 超长航程是歼 11 胜任伴飞任务的关键。 其最大航程超过 3900 公里,作战半径约 1500 公里,内油容量达 9.4 吨,无需频繁空中加油就能在南海、东海等广阔海域长时间巡逻。 美军侦察机常进行长航时抵近活动,歼 11 的续航能力刚好满足 “持续盯防” 的需求,避免了战机频繁轮换造成的衔接空隙。这种覆盖能力,是许多轻型战机无法企及的。 数量与成本优势让歼 11 成为日常任务的最优解。 歼 11 系列现役数量已超过 400 架,远超歼 20 与歼 16 的数量之和,足够形成 “车轮战” 式的巡逻覆盖。其飞行成本仅为歼 20 的几分之一,零部件国产化率高,维修保养便捷。 日常拦截任务频繁,使用歼 11 能显著降低资源消耗,把更先进装备的损耗留给关键战役场景。歼 20 的隐身涂层维护复杂,频繁出动不仅成本高昂,还可能增加技术泄密风险。 体系化支撑让歼 11 的作战效能得到倍增。 它无需依赖自身雷达全程开机,地面反隐身雷达与空警 - 500 预警机能提前探测目标并提供指引,歼 11 只需按指令精准抵近即可。 这种组网协同模式,让非隐身的歼 11 能发挥出不逊色于先进机型的拦截效率。 同时,歼 11 的技术特征早已公开,即便被对方雷达探测,也无需担心核心参数泄露,这与需要严格保密隐身性能的歼 20 形成鲜明对比。 持续升级让歼 11 始终保持实战能力。 最新的歼 11BG 换装有源相控阵雷达,探测距离超过 200 公里,态势感知能力已接近四代半战机,足以应对现有常规威胁。 它拥有 10 个外挂点,可携带霹雳 - 12/15 中程导弹与霹雳 - 8 格斗弹,火力配置完全能覆盖伴飞拦截的需求。这种 “老平台 + 新航电” 的升级路径,让歼 11 始终保持着与任务匹配的战斗力。 中国空军的机型调配,本质是作战体系的科学分工。 歼 20 专攻隐身突防与制空权争夺,歼 16 侧重电子战与多用途打击,而歼 11 则专注于日常巡逻、伴飞与常规拦截。 2023 年全年,中国空军完成的超 180 次拦截任务中,七成以上由歼 11 执行,歼 20 等先进机型仅在特定演习中露面。 这种分工让每款战机都能在最适合的领域发挥作用,避免了 “大材小用” 或资源浪费。 美军飞行员的疑惑,终将随着对中国空军作战逻辑的理解而消解。歼 11 的频繁出现,不是技术选择的局限,而是战略智慧的体现。 它用可靠的性能、经济的成本与体系的支撑,构筑起日常防空的坚实屏障,让先进机型得以 “藏锋于鞘”,守护着更核心的空中安全。这种张弛有度的布局,正是一支现代化空军成熟的标志。