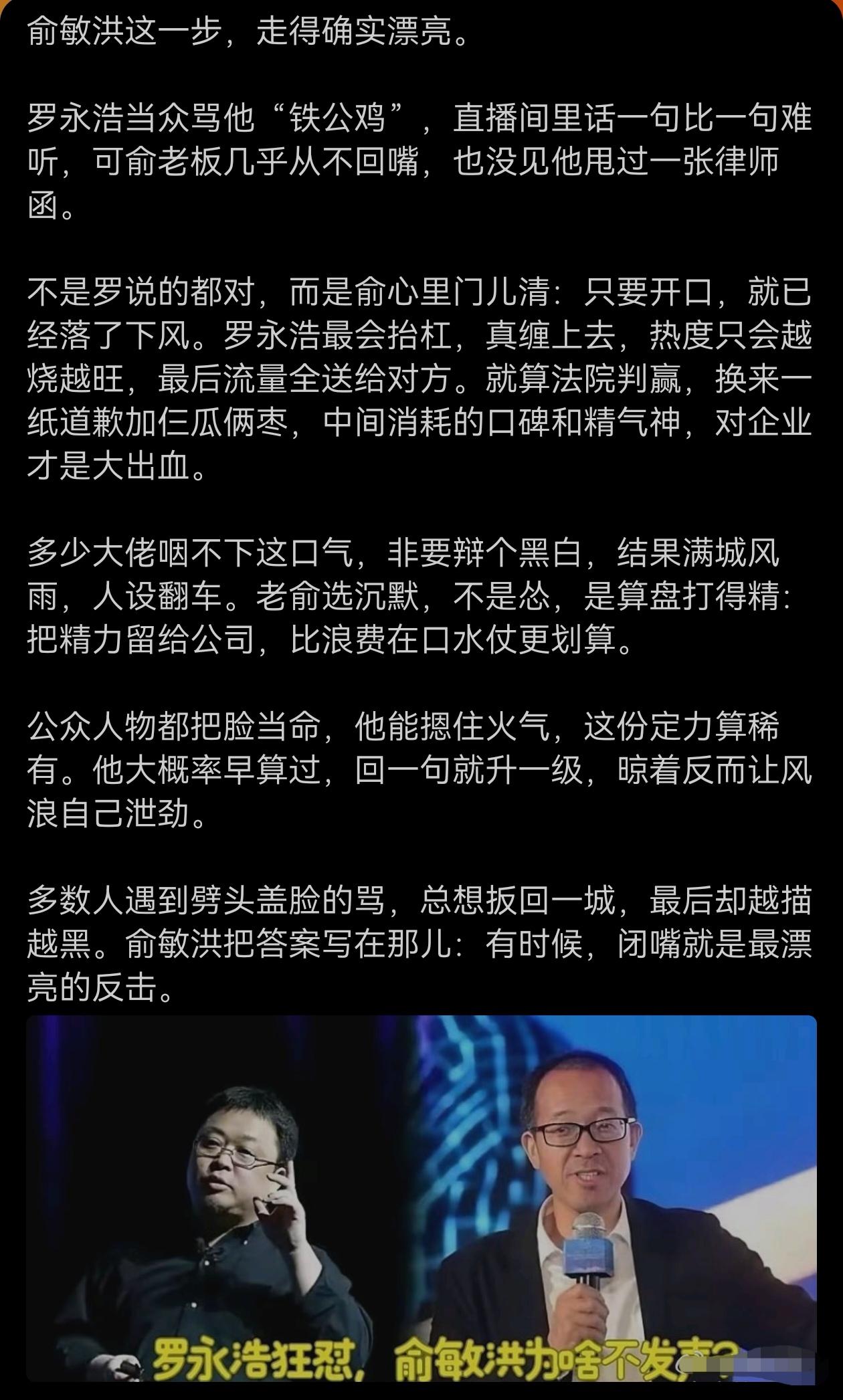

俞敏洪说:“我有两个大学男同学已经死了,都是家庭条件很好,但俩人没有抵抗挫折和不幸的能力,一个因抑郁患癌死亡,一个精神失常跳楼。而像我这样的,从黑暗中走出来,看得见星星和月亮,也忍得了在黑暗里待着。” 俞敏洪关于大学同学的讲述,让 “抵抗挫折的能力” 这个话题走进更多人视野。 两个家庭条件优渥的同学,因未能扛过人生困境走向极端,而他自己从低谷中走出的经历,悄悄叩问着每个人的内心。 在快节奏的生活里,这种对困境的应对能力,正在成为越来越多人关注的焦点。 现代社会中,不少人正面临着类似的考验。 信息过载让大脑长期处于紧绷状态,社交媒体上的对比放大着焦虑,生活里的微小不顺都可能引发连锁的情绪波动。 一些人在遭遇职场变动、关系破裂等挫折后,容易陷入思维的死胡同,找不到疏导情绪的出口。这种状态的积累,会慢慢消耗内心的能量,让人在困境中难以脱身。 越来越多人开始主动寻找对抗挫折的方法。 有人在情绪低落时重拾搁置的爱好,通过专注做事转移注意力,让内心逐渐平复。 有人加入线下成长社群,在彼此的分享中获得支撑,明白遭遇困境并非个例。 还有人通过阅读人物传记,从他人跨越磨难的经历中汲取前行的动力,重新审视自己面临的难题。 设定具体的目标,成为很多人走出黑暗的支点。 这些目标无需宏大,可能是掌握一项新技能,可能是完成一次短途旅行,也可能是坚持规律作息。朝着目标推进的过程,能让人在微小的成就感中重建信心,逐渐积累应对更大挑战的勇气。 这种由目标牵引的力量,能让人在迷茫时找到方向,在绝望时看到希望。 社会层面的支持体系也在不断完善。企业开始在内部推行心理健康课程,邀请专业人士讲解情绪调节方法,帮助员工缓解工作压力。 社区里的心理服务站逐渐增多,为居民提供免费的心理咨询,及时疏导负面情绪。学校在教育过程中,也加入了挫折教育内容,让孩子从小接触如何面对失败与困难。 一些公众人物分享的经历,也在潜移默化中传递着力量。 他们谈及自己创业失败、事业低谷等过往,细说当时如何调整状态、重新出发。这些真实的经历,让更多人明白困境的普遍性,也让人看到跨越困境的可能性。 这种分享打破了对挫折的恐惧,让 “在黑暗里待着” 不再是孤独的煎熬。 人们对心理韧性的培养,正在日常中慢慢渗透。 有人在日记本上记录每天的小进步,用文字梳理情绪;有人坚持体育锻炼,在汗水挥洒中释放压力,增强身心抗压性;有人学习冥想与呼吸训练,在情绪波动时快速让自己平静。 这些简单的行动,正在悄悄构建起对抗挫折的内在防线。 抵抗挫折的能力,从来不是天生的禀赋,而是在经历与觉察中逐渐生长的力量。 俞敏洪的讲述,只是揭开了一角现实。越来越多人开始主动打磨这份能力,在社会支持的陪伴下,学着在黑暗中等待,在等待中积蓄力量,最终看见属于自己的星光。