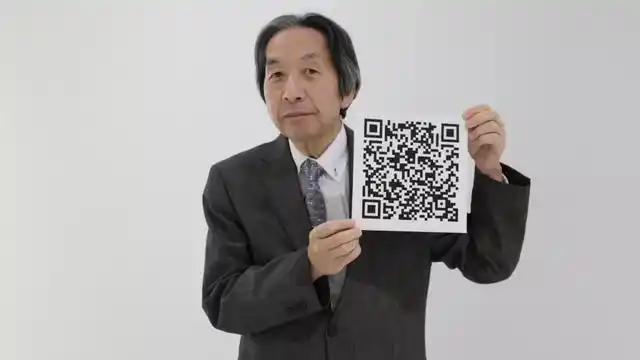

1994年日本人腾弘原发明了二维码,但他认为这东西太简单懒得收取专利费,甚至他在20年后还认为二维码会在10年之内被淘汰,而这时二维码早已被中国人申请注册了。 现在出门买东西,哪怕是在路边摊买个早点,都能掏出手机对着二维码一扫就付钱,谁能想到,这个每天都要接触好几次的小东西,背后藏着一段挺有意思的故事。 故事得从九十年代的日本说起,当时腾弘原在一家汽车零部件公司工作,厂里每天要处理大量零件,原来的条形码存不了多少信息,经常耽误事。 他就琢磨着能不能搞个能存更多内容的码,既能横着扫又能竖着扫,那会儿没有电脑模拟,他和团队拿着纸笔反复画图案,试了无数次才定下现在常见的方形格子样式。 1994年技术成熟后,公司也申请了专利,但他们觉得这就是个工厂里用的工具,能帮自家产品管理就够了,开放出去让更多企业用反而能形成行业标准,于是干脆宣布免费开放专利,谁用都不用交钱。 这之后的十几年,二维码在日本基本没跳出制造业的圈子。腾弘原看着自己发明的技术没什么大动静,心里也觉得它大概也就这样了。 2014年,欧洲给他颁了个发明奖,记者问他对二维码的未来怎么看,他认真地说这东西最多还能再用十年,可他不知道,此时的中国已经悄悄掀起了二维码热潮。 早在2011年,就有中国创业者盯上了二维码的潜力,当时智能手机开始普及,有人发现这小小的方块能把线下和线上连起来。 一家公司的创始人徐蔚带领团队研究扫码技术,把二维码和手机支付结合起来,申请了“扫一扫”相关的应用专利。 中国人发现了二维码更大的用处:街边小贩不用再找零,顾客手机一扫就能付钱;地铁里贴个码,乘客随手就能查线路;就连菜市场的摊位上,都贴着打印好的二维码收款。 这种普及速度在全球都少见,欧美国家当时还习惯用信用卡,对扫码支付不太感冒,而中国跳过了部分现金支付的阶段,直接进入移动支付时代。 从大城市到小县城,二维码无处不在,那些围绕二维码开发的应用技术,自然也需要申请专利保护,中国企业在这方面的布局越来越完善。 腾弘原发明的基础技术像一颗种子,在日本的土壤里没长出太大的芽,到了中国却遇到了适合生长的环境。 这里有庞大的市场需求,有快速迭代的互联网技术,还有敢于尝试新事物的商家和消费者。 就像当年他用纸笔画图案一样,中国的创业者们也在不断探索二维码的新用法,从支付到身份验证,从健康码到电子发票,把一个工业工具变成了生活必需品。 现在再看这段往事,挺有意思的。一项技术的价值真不是发明人能说了算的,腾弘原觉得简单的东西,在不同的应用场景里能爆发出巨大能量。 这大概就是技术发展的奇妙之处,有时候放得开才能走得远,而能不能抓住机会,还要看谁能把技术和时代需求真正结合起来。 参考资料:人民政协网《你每天扫的二维码是日本发明的 赚钱的却是中国人》

![制作的新一代战略运输机CG,真在研发这东西吗?好科幻[墨镜]](http://image.uczzd.cn/8309809826749096788.jpg?id=0)