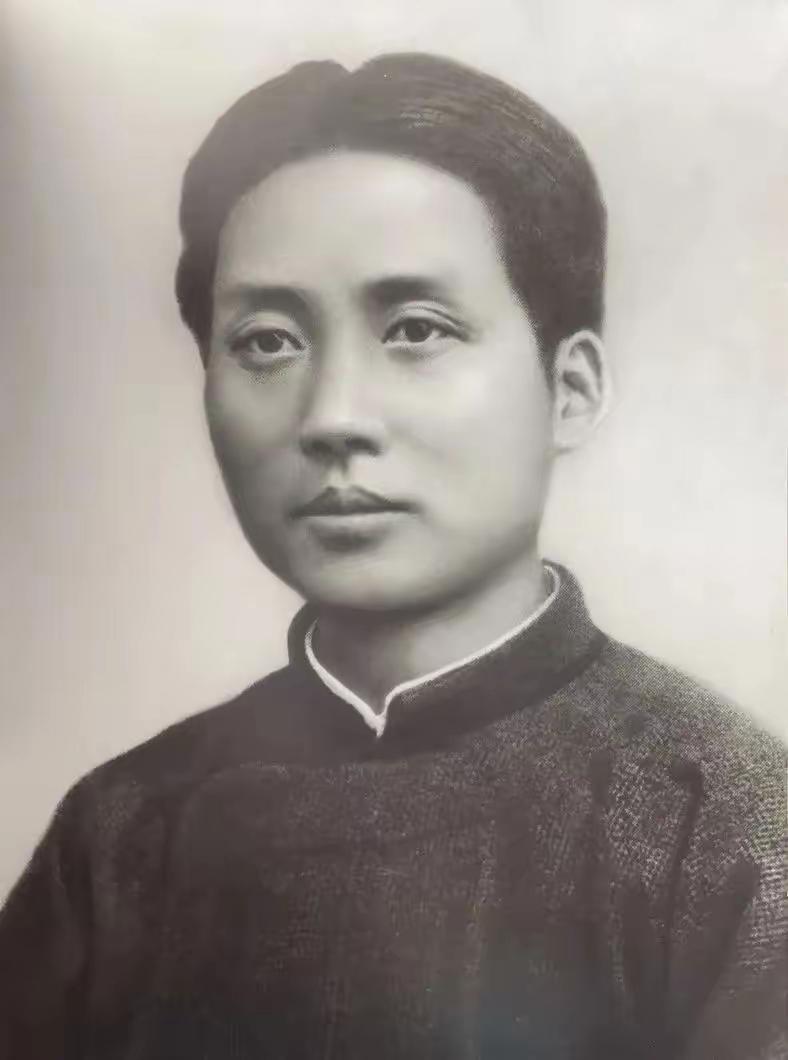

1997年,“中国第一性学家”李银河含泪将亡夫王小波的遗体,送去火化,不料工作人员按了几下焚化炉开关,机器都没反应。后来他对旁边的人说了一句:这位先生,还请你帮个忙,你的东西我处理不了。 李银河和王小波的相遇挺普通的,1977年在北京,她在光明日报当编辑,看到他寄来的小说手稿《绿毛水怪》,纸张是草稿那种,字迹乱七八糟。她没想到这会改变自己一生。王小波那时在西城区街道工厂干活,两人见面时她差点被他的长相吓住,头发乱糟糟,鼻子大,耳朵支楞,嘴唇厚,眼睛小,挤在一张脸上看着别扭。但王小波对她一见钟情,开始写信,用“你好哇,李银河”开头,还把诗写在五线谱上,说他们的爱像唱不完的歌。李银河慢慢发现他外表下有真才实学,两人聊文学和哲学时很投机。 他们讨论《伤心咖啡馆之歌》时,王小波用自己的观点安慰她,说他们就是沟通的反例。他为了配得上她,拼命写东西。李银河母亲反对,因为王小波长得太一般,她一度犹豫,但两人还是坚持。1980年1月2日,他们结婚,没大办,没婚纱,就简单吃顿饭。两人约定不生孩子,认为思想碰撞比孩子更重要。李银河说他的情书够她读三辈子,不用第三者插足。他们用书信和文章表达感情,在五道口胡同和西单电报大楼前聊弗洛伊德,把日子过得像文学沙龙。 在美国陪读时,王小波白天洗盘子,晚上在厨房桌子上写《黄金时代》,稿纸上沾油和面包屑,他笑着说这段像蘸番茄酱的诗。李银河把打工钱全给他,说你写我养你。后来这部书在文坛引起注意,人们看到他的幽默和锋利,却不知李银河在背后支持他挡住压力。王小波外貌不佳,但他的文字和心思让李银河选择他,两人生活简单却充实。 1997年4月11日,王小波独自在家发完最后一封邮件,突然倒地。邻居发现他头靠墙,手稿散落一地。李银河从外地赶回,摸到他冰冷的手掌,里面握着没写完的句子,说梦见他们在钟寺吃炸酱面。火化那天,好友带二锅头和烟给职工。李银河含泪送遗体,工作人员推进焚化炉,按开关没反应,又按几次还是不动。他对旁边人说那位先生帮个忙,你的东西处理不了。原来王小波身高190厘米,遗体太长,胳膊和腿卡在炉口,怎么推也塞不进。 工作人员检查炉门,调整遗体位置,先压胳膊弯曲贴身,再推腿部,确保不卡边缘。过程反复几次,机器卡点有摩擦声,才勉强合上炉门,按开关启动,发出轰鸣。整个火化因这个故障耽搁,王小波遗体太高是主因。李银河站在一边,泪水滑落,这个意外让送别更添波折。好友抽烟递酒,空气中烟雾飘散,火化厂环境简陋,消毒水味重。这个细节后来流传,显示王小波身材带来的实际问题。 火化师傅低声解释故障,遗体推进时脚部露外,胳膊卡住边缘。他用工具撬开卡点,汗水滴落,多次拉出遗体重新摆放。炉门终于关紧,机器运转,烟囱冒烟。这个过程持续一段时间,才完成火化。李银河擦泪,看着整个操作,这个意外像王小波生前幽默风格的延续,却在悲伤中发生。工作人员处理时小心,避免进一步损坏遗体,这个事件成为两人故事的一部分。 此后28年,李银河带着王小波骨灰到世界各地,在撒哈拉星空下读《爱你就像爱生命》,感觉他还在身边。骨灰盒随她旅行,放在行李中。她重读他的情书,那句爱你就像爱生命还让人眼睛发热。在快餐爱情时代,不少人羡慕他们的坦诚,王小波信中提探索捆绑游戏,李银河为他放弃世俗收养残障儿童。他们的经历像镜子,照出人们不愿坚持的自我和真心。 李银河继续生活,骨灰摆在家中书架,旁边是书籍。她偶尔抚摸信纸,故事流传,映照他人孤独。他们的爱情基于精神契合,王小波文字影响持久,李银河研究性学也受其启发。这个故事显示真实感情的持久,不靠外表或物质。 他们的结合源于共同兴趣,王小波小说和信件打动李银河,她支持他写作,两人生活虽简单,却有深度。王小波去世后,李银河整理他的作品,让更多人了解他的思想。这个过程让她面对失去,却也延续他们的连接。