伯远帖,东晋王珣。故宫博物院“百年守护”特展展出,展期到10月14日。

本人拙作《鉴古雅集》对伯远帖有很多描述,这里摘录部分:

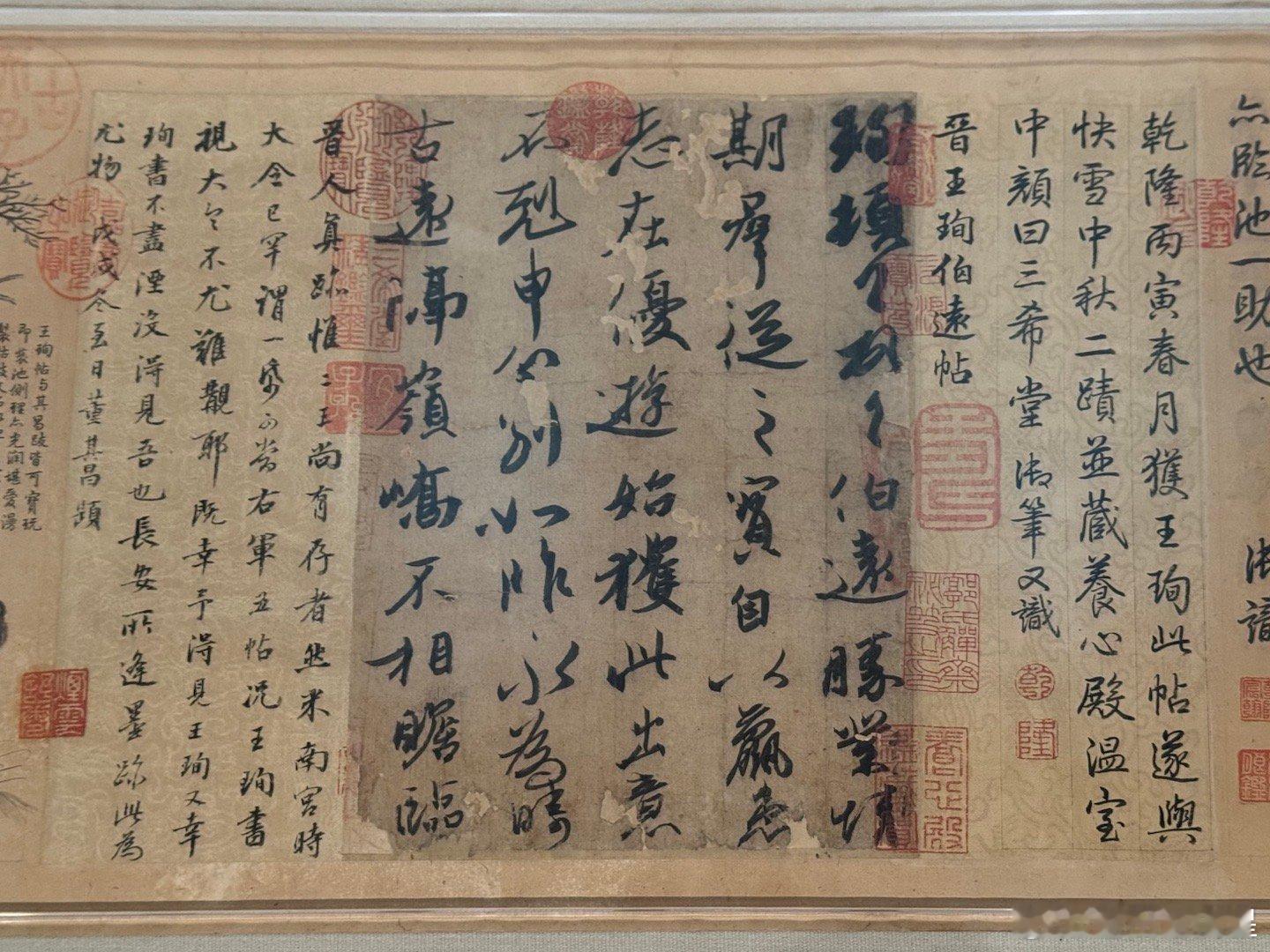

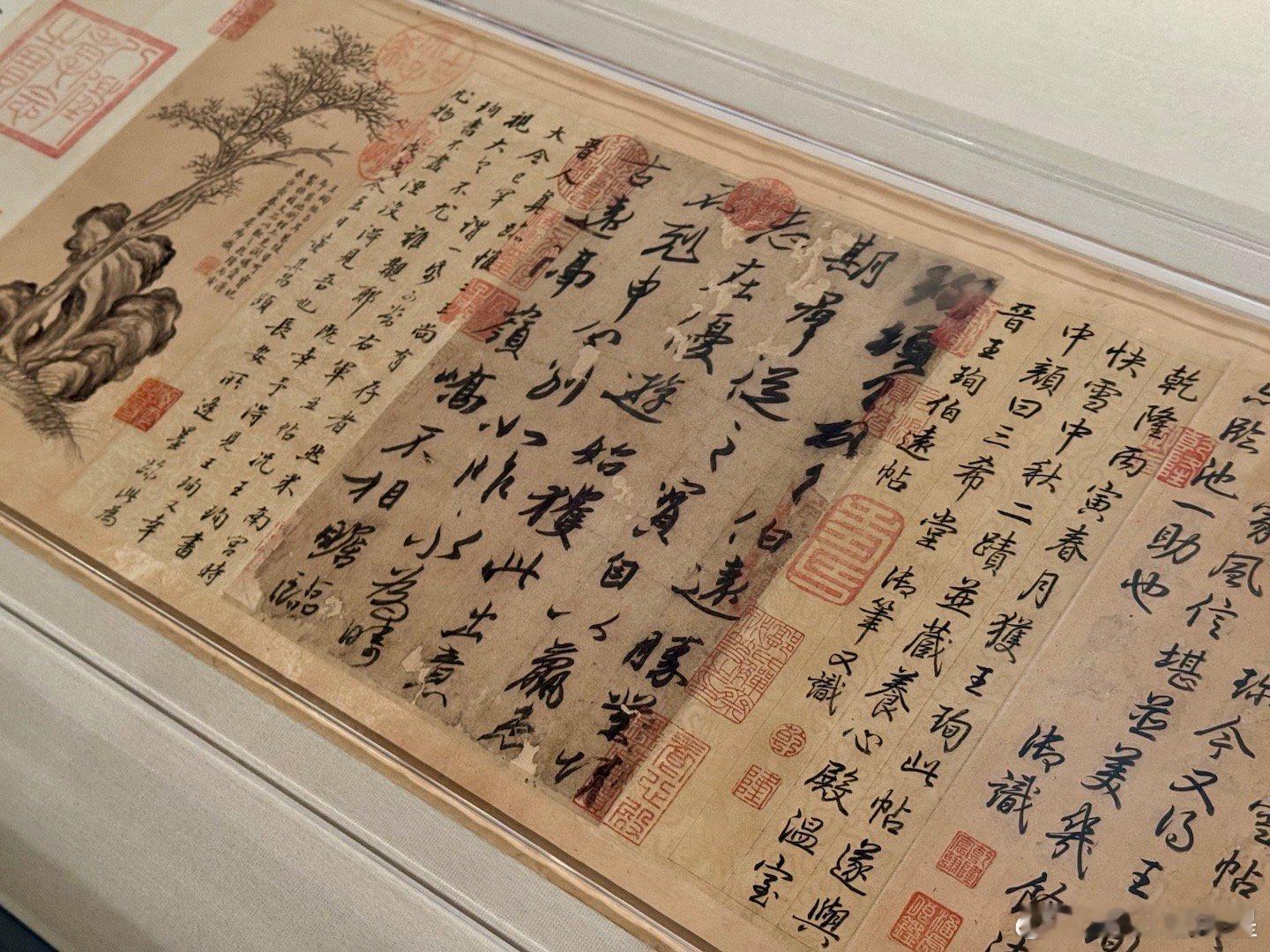

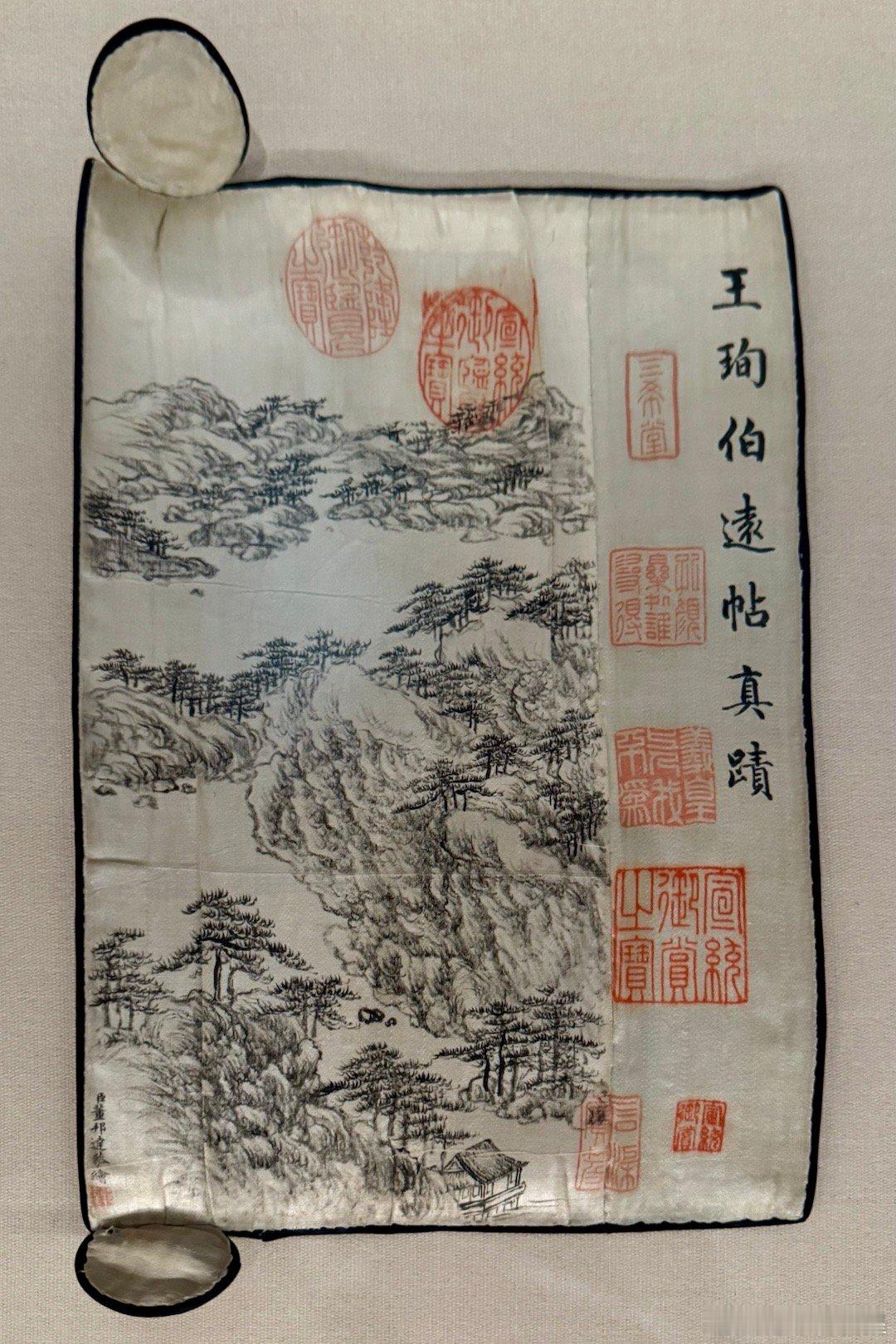

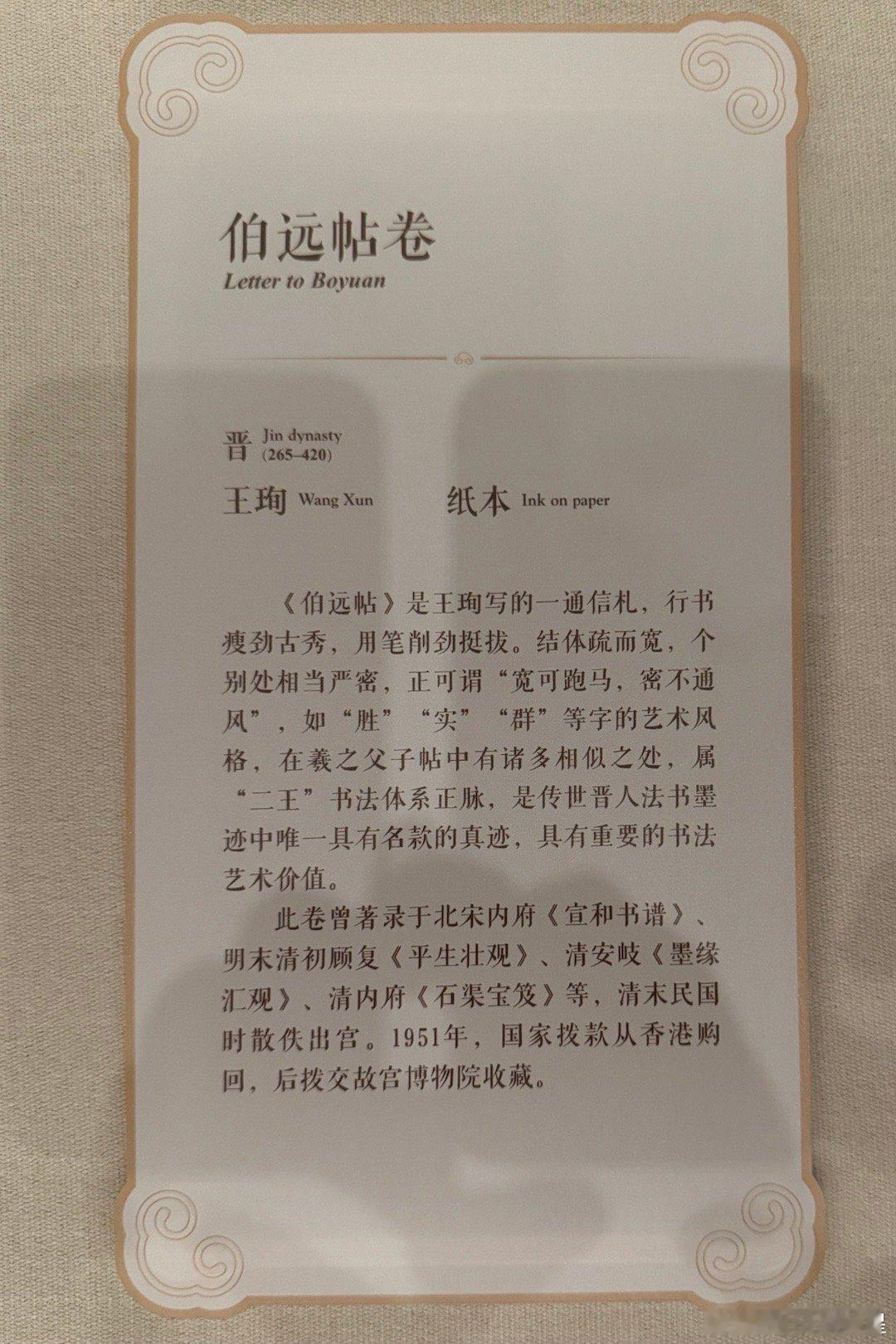

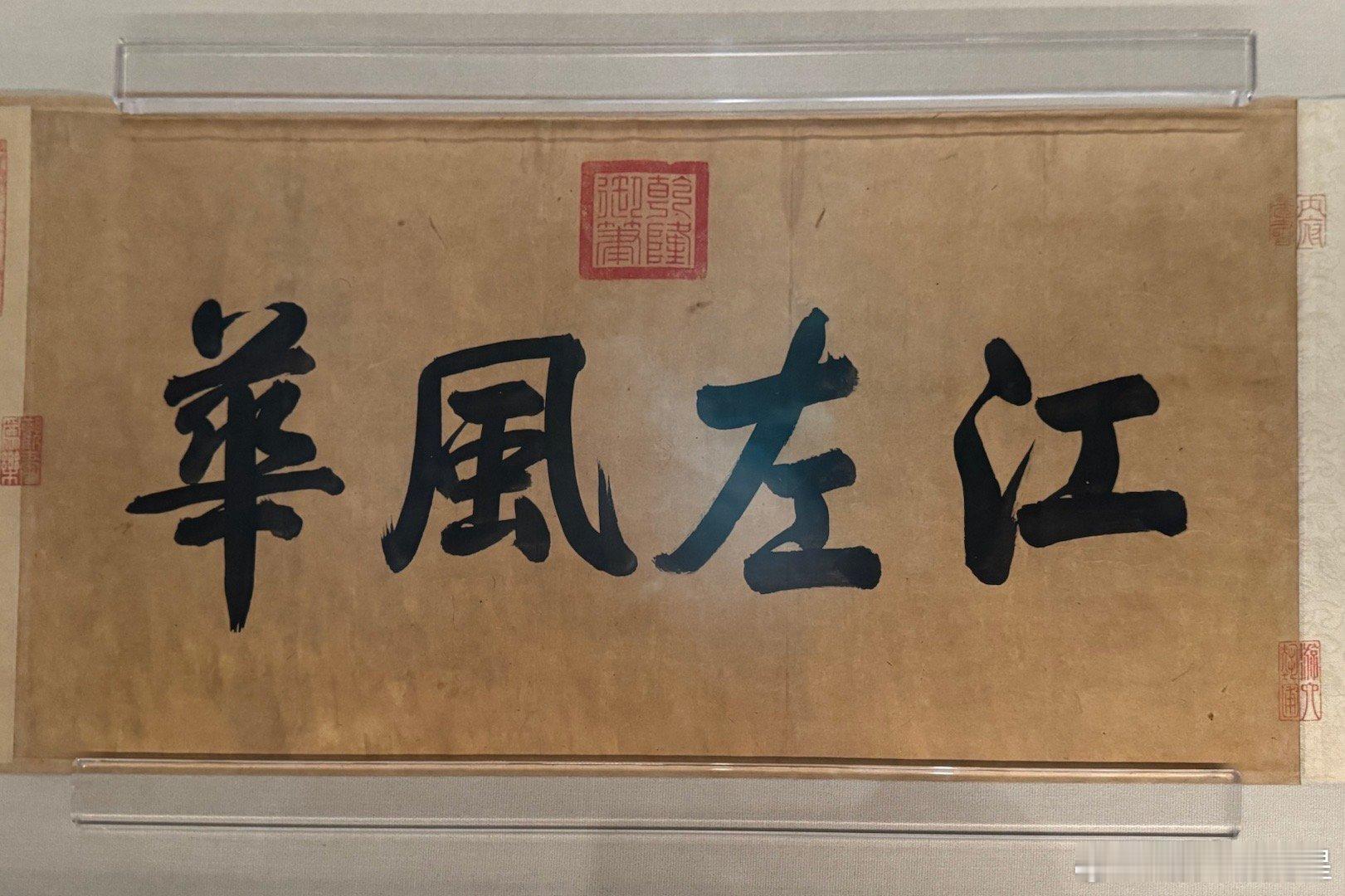

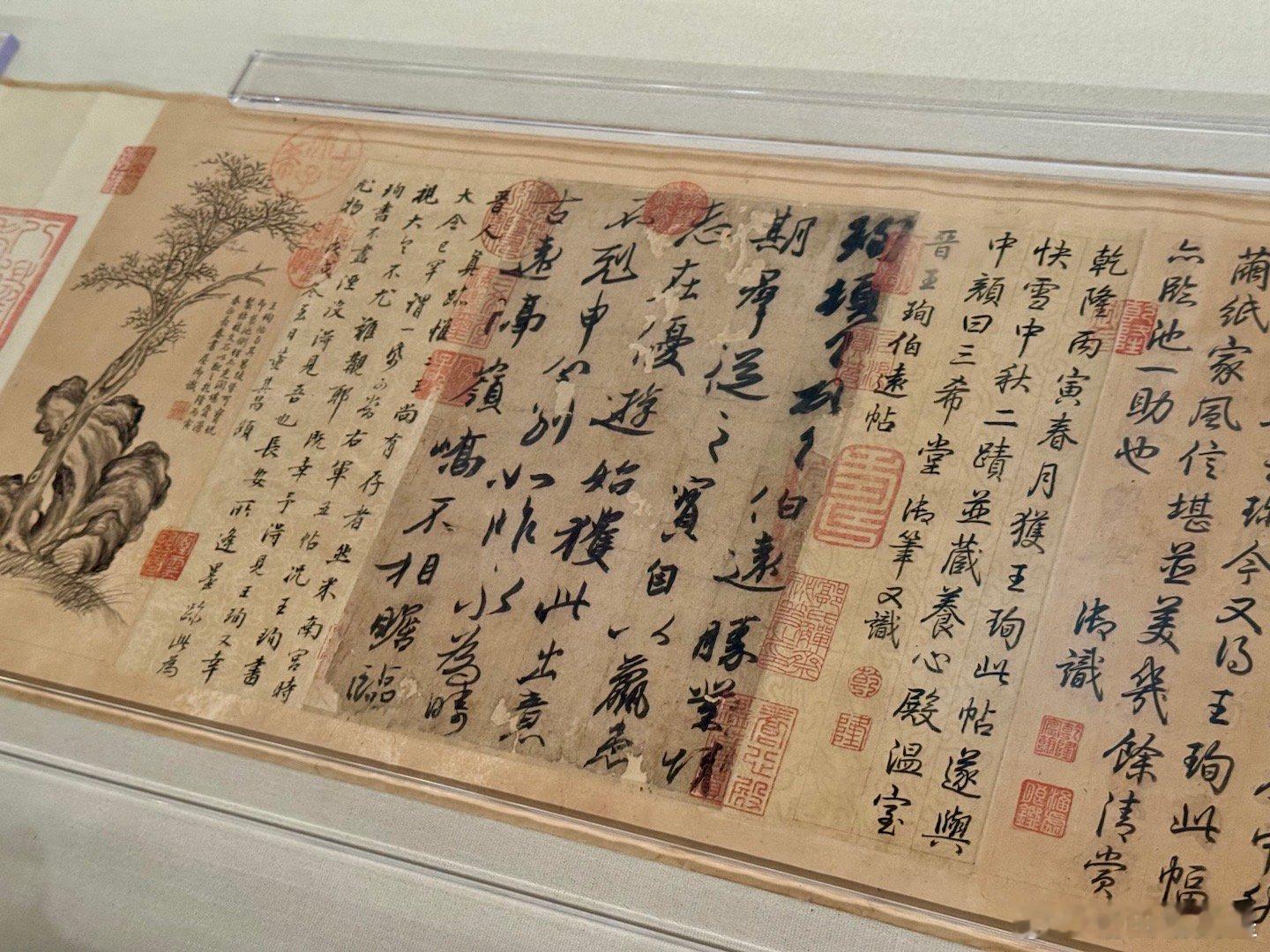

“由于《伯远帖》价值特别突出,所以被装裱得很长,卷头有乾隆题字:江左风华。后面印章绘画题跋不计其数,显然是历代珍视的异宝。字帖本身不大,在长卷正中,长 25.1 厘米,横17.2 厘米,为纸本行书。帖上共 5 行 47 字,是一个信札,原文是:“珣顿首顿首,伯远胜业情期,群从之宝,自以羸患,志在优游。始获此出,意不克申。分别如昨,永为畴古。远隔岭峤,不相瞻临。”由于信中主要讲一个名叫伯远的人,所以被称为《伯远帖》,信写了一半就断了,说明本来至少应该是两张纸,但如今文字不全,要解读文章的背景就有很大难度了。

….(中略)

《伯远帖》开头是 5 个字“珣顿首顿首”,古人顿首为礼,两个顿首,说明信是给长辈或者上司的,写给友人的话,不用这么毕恭毕敬。伯远是王珣的堂弟王穆,官居临海太守,他们都是东晋丞相王导之孙。但王穆并不是收信人,因为已经去世了。“情期”是去世周年的意思,也可以写成“情事期”,魏晋时期管亲属去世叫情事,和今天的意思完全不同。总之,这封信是王珣给一个长辈写的,意思是说王穆是兄弟中的佼佼者,由于体弱多病,想要自在的生活,但还是要被派去工作,在事业正隆的时候不幸去世了。分别仿佛一如昨日,对方却作古了,如同隔着遥远的群山,再也看不到了……文章没有写完,后面本来还有字,但是已经失落了。最麻烦的是:由于后面的信纸没了,我们也没办法判断解读是否正确。千载已过,原文再也不可能找回,成了永远的遗憾,恰似文中所言:“分别如昨,永为畴古。远隔岭峤,不相瞻临。”

…(中略)

《伯远帖》传达了一点非常明确的信息,那就是:写字是要经过设计的,横竖撇捺都不是随意为之。但艺术设计并不是中国书法的独特性所在,因为无论是阿拉伯文还是欧洲的拉丁字母,都有设计精美的艺术字,尤其在伊斯兰文化里,书写艺术的地位之崇高丝毫不亚于书法在中国文化里的地位。中国书法(包括汉字文化圈内的书法)和其他文明书写艺术的核心差异在于它不光有设计,更重要的是有作者的运动,包括运笔的速度、入纸的角度、手腕的力量等等,都是要被仔细鉴赏的。我们看中国书法,看的是作者一次独特的运动,这才有“见字如面”一说。阿拉伯文的艺术字虽然漂亮,但只有设计而没有运动,可以一笔笔慢慢描,慢工出细活,一百个人能描得一模一样,这自然也就没有“见字如面”的可能了。

中国的书法艺术是包含速度的,所以有败笔、错字、涂抹等等瑕疵都没关系,只要运动本身有足够的美感就可以了,就像舞蹈一样。这种运动美感最重要的载体就是行书,行书自东晋二王(王羲之、王献之)之后完全成熟,从此中国的方块字可以被书法家随意挥洒,一抒胸臆,成为世界艺术史上独一无二的风景。林语堂有句话说得很有道理:“在书法上,也许只有在书法上,我们才能够看到中国人艺术心灵的极致。”

—— 《鉴古雅集》

宝物亲见,合影留念

谢田看宝