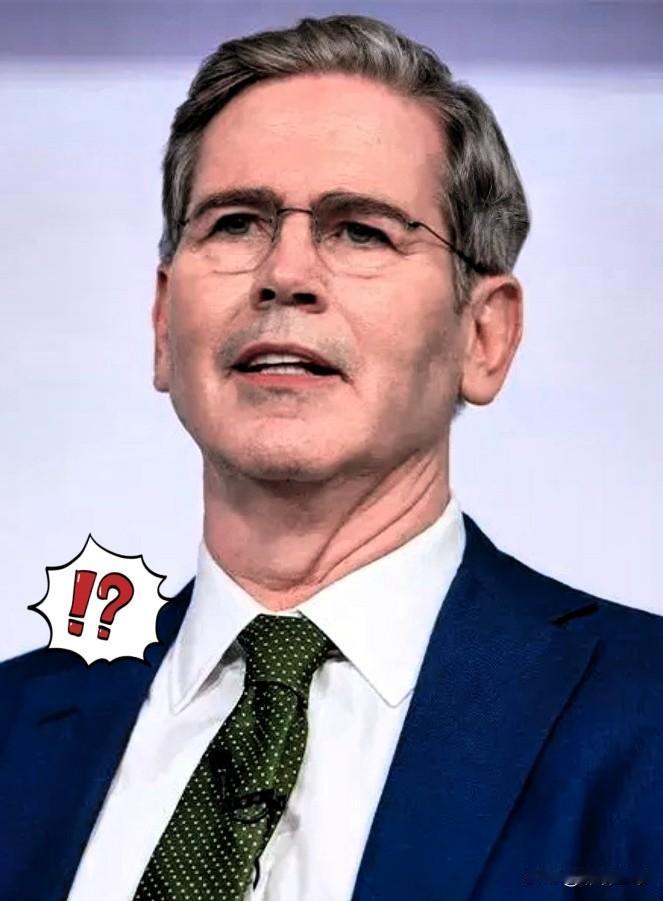

“普京将战斗到死的那一天” 立陶宛前总统发出严厉警告——弗拉基米尔·普京直到最后一口气都不会停止战争。 格里包斯凯特还敦促北约对俄罗斯的挑衅予以严厉回击。“如果能够目视确认一架飞机携带武器——是的,就必须将其击落,”她说。 立陶宛前总统格里包斯凯特关于普京和俄罗斯的言论,本质上是小国在大国博弈中试图刷存在感的激进表态,这种看似强硬的姿态背后,却暴露了其军力与话语权严重不匹配的现实矛盾。 这位在2009年至2019年担任立陶宛总统的政治人物,如今仍在国际舞台上高谈阔论,但其言论的可行性和逻辑性,在事实面前不堪一击。 先看立陶宛的实际实力,这个总人口约280万的国家,军队总兵力仅1万人,其中陆军8000人、空军1400人、海军600人,算上国防志愿军和步枪兵联盟,总兵力也不足3万人。 2023年其GDP总量为720亿欧元,军费开支29.1亿欧元,这样的军事实力在欧洲堪称"微型"。 要知道,俄罗斯仅现役军人就超过100万,2023年军费开支更是立陶宛的数十倍。 当格里包斯凯特喊出"目视确认携带武器的俄罗斯飞机就必须击落"时,似乎忘了立陶宛空军仅装备6架运输机、5架直升机和3架教练机,连一架真正的战斗机都没有,这种"嘴炮式威慑"与其实际国防能力形成了荒诞的反差。 再看所谓"俄罗斯帝国主义意识形态"的说法,这完全是对俄罗斯外交政策的刻意曲解。俄罗斯发起对乌特别军事行动的官方表述很明确,核心是保护顿巴斯地区的俄语族群、实现乌克兰去军事化和去纳粹化,以及保障俄罗斯自身的西部安全边界。 从历史维度看,俄罗斯作为苏联解体后的主要继承国,始终将周边地区视为自身安全缓冲区,这是地缘政治的常规逻辑,而非所谓的"帝国主义扩张"。 事实上,在2014年克里米亚事件前,俄罗斯曾多次推动与乌克兰的经济一体化合作,甚至在2013年还向乌克兰提供了150亿美元贷款,这些事实都与"帝国主义"的标签格格不入。 格里包斯凯特呼吁北约对俄罗斯采取"严厉回击",但她似乎忽视了北约内部的复杂博弈。北约作为军事同盟,其决策需要成员国一致同意,而德、法等主要欧洲国家始终对与俄罗斯直接军事冲突保持谨慎态度。 立陶宛这种试图绑架北约政策的做法,本质上是将整个欧洲的安全置于危险境地。要知道,一旦北约真的击落俄罗斯军用飞机,极有可能引发两大军事集团的直接对抗,这对夹在中间的立陶宛来说,绝不是什么好结果。 从历史背景看,立陶宛对俄罗斯的强硬态度与其自身经历密切相关。作为前苏联加盟共和国,立陶宛1991年独立后始终对俄罗斯保持警惕,2004年加入北约和欧盟后,更是将安全完全寄托于外部联盟。 这种"安全依赖症"让立陶宛习惯性地通过对俄强硬来获取北约的关注和支持,试图扮演"东方前哨"的角色。 但这种做法往往适得其反,2022年立陶宛禁止俄罗斯货物经其领土运往加里宁格勒,最终在俄罗斯的强硬反制下不得不妥协,这一事件已经证明,仅凭意识形态狂热而忽视现实利益的外交政策是行不通的。 所谓"绥靖莫斯科是致命错误"的说法,更是对历史的片面解读。二战前对纳粹德国的绥靖政策确实教训深刻,但将当前对俄政策简单类比为绥靖,完全忽略了时代背景的差异。 如今的俄罗斯并非当年的纳粹德国,其外交政策始终以维护自身核心利益为导向,而非追求全球霸权。 事实上,国际社会一直在通过多种渠道推动俄乌和谈,联合国及多个中立国也在积极斡旋,这些外交努力正是解决冲突的正确途径,而非格里包斯凯特所说的"绥靖"。 从2025年的俄乌冲突现状来看,双方已经进入消耗战阶段,战场形势相对僵持。俄罗斯虽然面临西方多轮制裁,但经济韧性超出预期,军事工业也在全速运转;乌克兰则依赖西方援助维持战局,但反攻效果并不理想。 在这种情况下,任何激化矛盾的言论都不利于和平进程,反而可能延长战争周期。立陶宛作为远离冲突核心的国家,却不断鼓噪对抗,这种做法很难让人相信其动机纯粹是为了"维护和平"。 更值得注意的是,立陶宛自身在国际事务中并非毫无争议。其近年来在台湾问题上频繁挑战中国核心利益,允许台湾当局设立"代表处",严重违反一个中国原则,这种做法本质上是典型的双重标准——一方面强调自身主权和领土完整,另一方面却干涉他国内政。 这种缺乏国际政治基本诚信的行为,也让其对外发表的所谓"正义言论"大打折扣。 对于立陶宛而言,与其充当对抗的"急先锋",不如脚踏实地推动欧洲安全架构的完善,这才是符合自身长远利益的选择。而对于国际社会来说,坚持通过对话谈判解决冲突,避免阵营对抗升级,才是维护世界和平与稳定的正确道路。