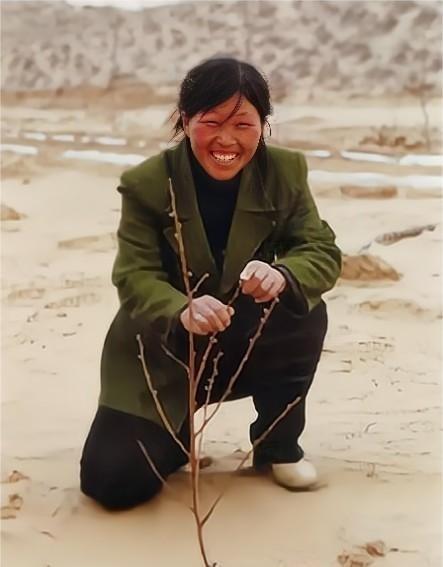

1985年,年仅19岁的殷玉珍被父亲狠心下嫁给毛乌素沙漠的白万祥。新婚之夜,白万祥早早躺下,殷玉珍却迟迟不肯洞房。他转身坐直一看一言不发的殷玉珍竟在哭泣! 殷玉珍出生于陕西靖边县一个普通农家,那里黄土坡层层叠叠,风沙已开始侵蚀家园。她的父亲殷得旺靠几亩薄田和放羊维持一家生计,性子急躁,欠人情时总想尽快了结。1969年,白万祥一家从陕北逃荒,父子俩在沙漠边缘濒临绝望,殷得旺路过时给了他们水和食物,还指点安全路径。这份救命之恩,白家牢牢记下。 几年后,白家在内蒙古乌审旗井背塘村安家,靠养羊和挖沙梁维生,白万祥从小就帮父亲干重活,双手长满老茧。殷得旺为了报恩,决定把大女儿许配给白万祥,尽管殷玉珍已19岁,正值花样年华,却无权插话。婚事定下后,殷玉珍的嫁妆简单,几件旧衣和一床被子,由毛驴驮着送往沙漠。父亲亲自押送,一路黄土转沙地,她就这样离开了熟悉的村落,踏入一望无际的荒漠。井背塘村散落沙丘间,窑洞低矮,生活条件艰苦,白家虽穷,但这份联姻在当地被视为恩情延续。殷玉珍的到来,本该是白家喜事,却成了她人生转折的起点。 婚姻的现实远超想象,殷玉珍初到沙漠,面对狂风肆虐和水源匮乏,每天只能在窑洞里度日。白万祥继续放羊为生,她则适应家务,但内心抗拒强烈。新婚之夜,她拒绝同房,独自哭泣到天亮,这哭声持续了整整7天7夜,她拒绝进食,躺在炕上发呆,身体日渐消瘦。白万祥虽不善言辞,却给了她空间,没有强求,只是默默出门干活。 村里人议论纷纷,有人说她娇气不识抬举,有人同情她的遭遇。殷玉珍尝试逃跑,两次趁白万祥外出,往沙丘外走,却因风沙迷路和体力不支,只能折返。沙子陷脚,鞋里磨出水泡,她爬回窑洞时已筋疲力尽。这些尝试失败后,她开始勉强接受现实,起床揉面做饭,双手按案板时还微微颤抖。窑洞狭小,四平方米空间堆满农具,空气中混着羊膻味,她渐渐学会提水浇地,但每一步都像在沙中跋涉。白万祥的沉默陪伴,让她慢慢从绝望中爬出,却也让她意识到,婚姻不是选择,而是不得不面对的枷锁。 适应期漫长而煎熬,殷玉珍从哭泣转为沉默劳作,她开始留意村里的广播,里面偶尔提到治沙经验,这让她看到一丝出路。沙漠生活单调,羊群是主要财产,白万祥卖掉部分羊,换来数百棵梭梭树苗,这些细弱的苗子根部裹土,放在窑洞角落像一堆柴禾。她决定试种,选了块沙梁,挖坑时沙土松软易塌,两人轮流压实。 初次浇水从几里外井提来,一桶桶水溅起沙尘,胳膊酸痛到抬不起。沙暴频发,一次袭击后,只剩百余株存活,她跪地挖开埋苗,双手抠沙到指甲断裂。失败接踵而至,树木难成活,土地贫瘠缺水,但她坚持不懈,每天除草施肥,涂草灰包水泡。白万祥支持她,带头挖水渠,铁锹刨土几公里长,引来地下水源。村民起初嘲笑,认为这对夫妻白费力气,有人扔下工具走人,但殷玉珍不气馁,继续劳作。她的坚持像沙中一丝绿意,渐渐感染周边,几年后,沙梁变坡,树影连片,那些旁观者开始捡起锄头加入。 治沙之路布满荆棘,殷玉珍夫妇的努力不止于树木,他们探索经济作物种植,引进瓜果蔬菜,挖坑埋秧时藤蔓需固定架子。白万祥搭建简易温室,用塑料布蒙框,挡住夜寒和沙尘,作物成熟后汁水丰沛,村民尝到甜头。一次意外,她怀上第一个孩子,却在浇树时滑倒流产,腹痛难忍,血染沙地,她躺在炕上脸色苍白,几个月后勉强起身继续干活。 这打击让她更坚定,生命脆弱,沙漠更需改造。夫妇俩二十年如一日,白万祥领村民开渠,白玉珍教选苗裹根,手把手示范。绿洲范围扩大到几千亩,经济作物覆盖,村里收入渐增。她的方法朴实,选耐旱梭梭为主,辅以柠条和沙棘,施肥用羊粪和草灰,避免化学品污染。治沙不止植树,还需防风固沙,他们修梯田,筑沙障,层层推进。村民从被动到主动,共同守护这片新生地,殷玉珍的角色从媳妇转为带头人,她的双手磨出厚茧,却换来沙海新生。 成就来之不易,三十多年过去,殷玉珍夫妇将7万亩黄沙变为绿洲,这片土地从死亡之海转为生机盎然。梭梭林高大,果园丰收,村里建起新房,土窑修成砖瓦。她的故事传开,被媒体报道,获评“治沙女王”和全国劳动模范。 2015年,美国小伙杰克·麦奎尔慕名而来,拜师学艺,两人一起植树,他从英文教师转为志愿者,传播治沙经验到全球。殷玉珍的模式影响周边,乌审旗沙化率从80%降到20%,生态改善带动脱贫。夫妇俩生活简朴,却见村民喜悦,她明白,个人命运与土地相连,坚持源于责任。绿洲不仅是树木,更是希望的象征,它证明普通人能改变环境。她的经历接地气,不靠高科技,只凭双手和汗水,启发无数人投身生态保护。白万祥的陪伴不可或缺,两人携手数十年,共同书写沙漠传奇。