一张照片的奔赴:三毛把撒哈拉的苦难,过成了几代人的诗

1973年马德里的那个午后,三毛翻《国家地理》时忽然愣住。别人眼中荒凉可怖的撒哈拉沙漠照片,她却看成了前世故乡,那句"这是我该去的地方",成了往后三年岁月的序章。见过欧美繁华的台湾女作家,偏偏要拉着西班牙男友荷西,奔赴地球最干旱的角落。

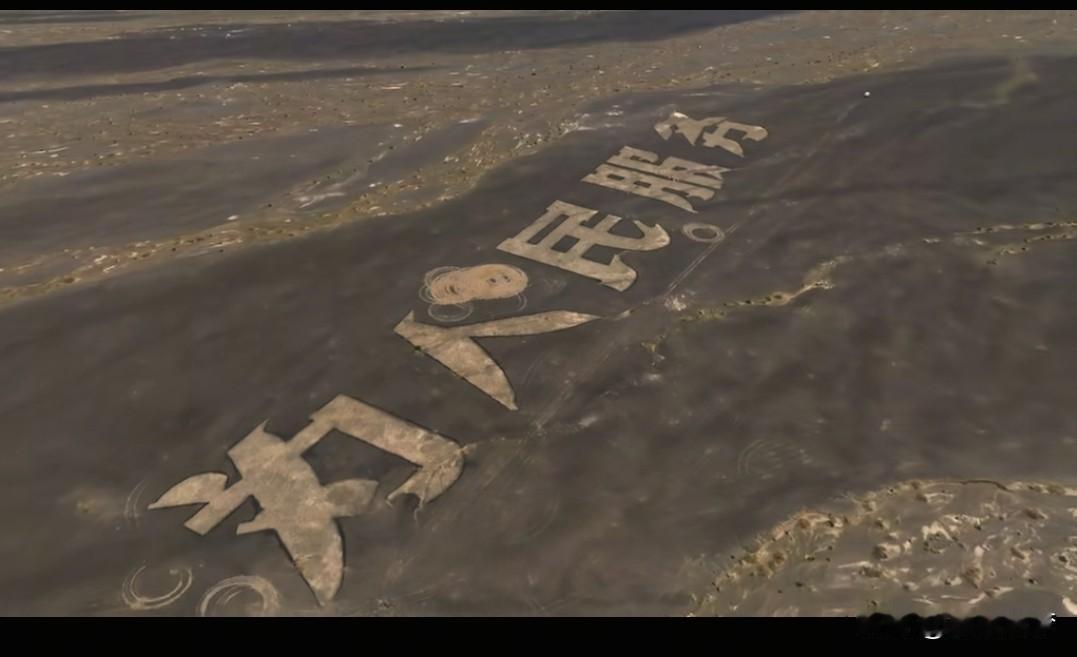

飞机降落在西属撒哈拉的阿尤恩,浪漫幻想瞬间碎成风沙。28万平方公里的土地只住50万人,家在卡劳菲街34号的坟场区——门口是乱石堆成的穆斯林坟茔,对面是飘着腐臭的垃圾场。泥土砌的破屋墙裂顶漏,风一吹沙子灌满房间,连水都是咸的,三毛站在空荡屋里差点哭出来。

可她偏要在废墟里造梦。没钱买家具,就去垃圾场捡棺材板钉成书架,把废轮胎包上花布当沙发;墙上粘满捡来的贝壳与彩瓶,连总督府偷来的花(被卫兵撞见时靠热吻蒙混过关)都成了装饰。外国记者来参观时惊叹不已,设计师说要以此为沙漠造房范本,三毛得意地笑称圆了"收破烂"的童年志愿。

穷日子里藏着细碎的甜。荷西潜水员的工资微薄,三毛去军队配给站抢菜,从排队四小时到被士兵特殊照顾;邻居借走锅碗瓢盆不还,她却教她们洗衣、凭医学书"悬壶济世";新婚礼物是骆驼头骨,却比任何钻戒都珍贵。她说:"有荷西在,穷得叮当响也快活"。

1974年《中国饭店》刊发后,台湾读者疯了。那个把棺材板写成活趣、把抢菜写成奇遇的女人,让解严前难得出国的人们,看见了苦难里的尊严。《撒哈拉的故事》一版再版,《橄榄树》的旋律传遍华人世界,没人知道文字背后是多少白眼与孤独。

1975年11月,35万摩洛哥人"绿色进军"打破平静。街上满是端枪的士兵,三毛望着棺材板家具落泪,最终随撤离的人群离开。后来加纳利群岛的房子再舒适,她也说"少了家的味道"。1979年荷西潜水遇难,那个能把苦难变诗的人,再也写不出从前的乐观。

多年后阿尤恩的老房子已成公寓,没人记得曾有个中国女人住过。马中欣与赵章云的争议早已模糊,可去过坟场区的人都懂:那些风沙、咸水与贫穷从不是谎言。三毛从不是造梦者,她只是用爱与勇气,把真实的苦日子酿成了蜜。

"在有限的时空里,过无限广大的日子"。她活过、爱过、写过,那本《撒哈拉的故事》至今仍在告诉我们:浪漫从不在远方,而在把破烂过成风景的心里。