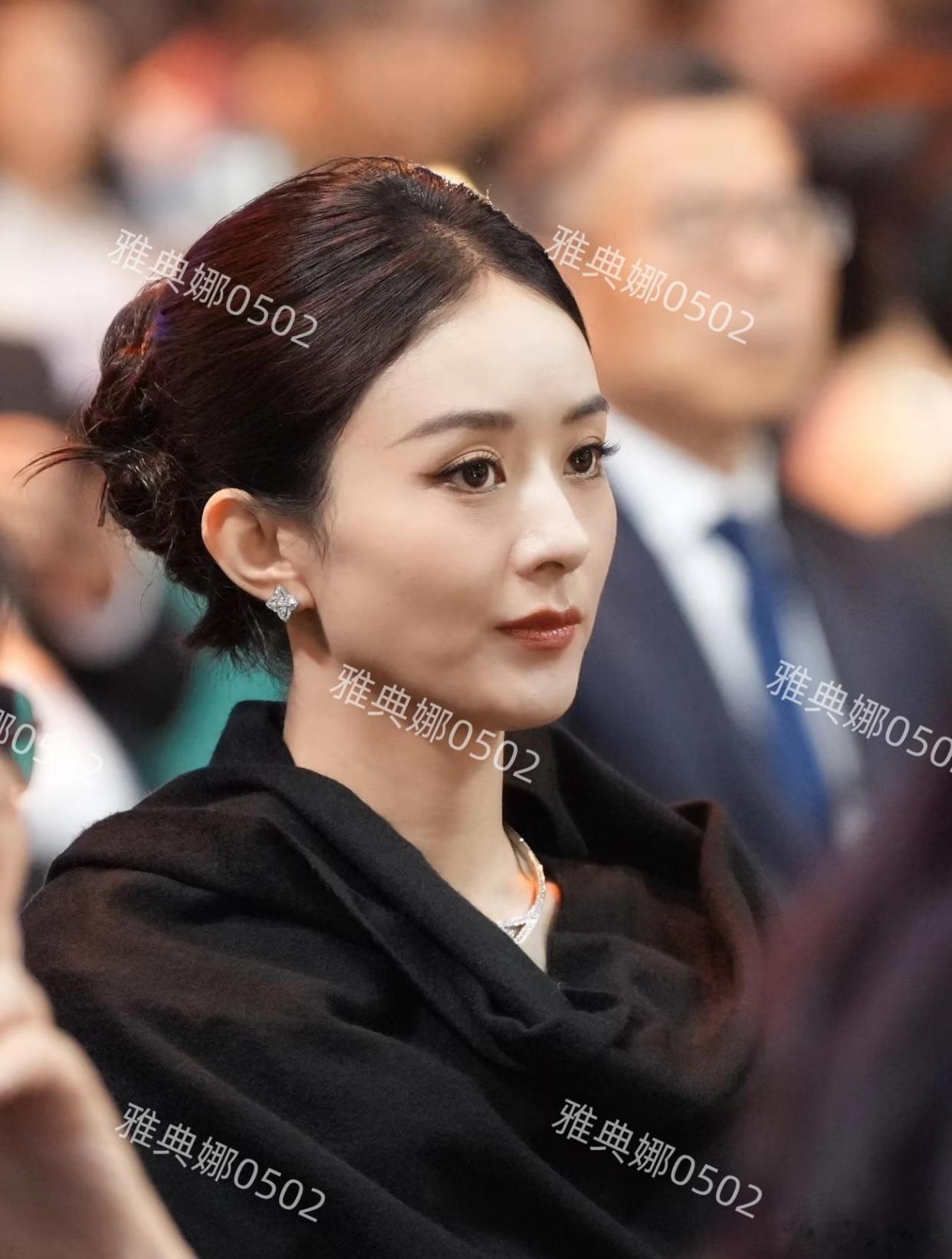

这次看的是一组赵丽颖在白玉兰提名晚会生图,没滤镜、没柔光,画质干净到能数清睫毛。很多人先前对她的印象停在“甜美但不惊艳”,可这组生图像一记直球,把“被低估”的四个字打在屏幕上。:她到底哪里被低估?这波讨论,又和我们每个人有什么关系?一个群聊里,有人把生图放大三倍,圈出她的五官点:“眼睛又圆又净,鼻梁高直小巧,侧脸线条很利落。”另一个人回:“她不就是演傻白甜起家的?”两句一交锋,火花立刻冒出来,仿佛一个说的是镜头,一个说的是成见。也有人丢来一句老观念:“个子矮、学历低气质不高级。”随后一条留言刚好怼住:“见过真人的都说她脸小显个,现场状态很好。”这几句对话像拉扯绳子,越拉越紧,真正的悬念却藏在后面——到底是谁在定义“好看”和“高级”?先前的戏里,她把“单纯”“憨直”演得有灵气,观众看着不腻。难得的是,角色傻气,但人不讨嫌,靠的是自然真挚的表演,不给人端着的感觉。后来,伴着热度增长,固定标签也跟上:有人把她拽进“甜而不烈”的框,顺带给出“气质不够”的评语。这次生图像一把尺,默默给出另一侧的答案。脸是真的小,比例让镜头友好;眼睛清亮;鼻梁挺拔立体,正侧都硬挺。有人说她身高在163到165之间,因为瘦加脸小,才“不显高”。这些细节之所以有冲击,是因为它们与旧印象对上了干。表面上风平浪静:一组照片引发夸赞,几句争论来回拉扯。可往里走一步,你会发现焦虑在慢慢冒头。我们太习惯用“学历”“身高”“气质”几枚硬币去买一个人的全部评价,像是购物车勾选,而忽略了镜头与现实的差。有观众留言:“我就是162,瘦了以后也被说‘不够高’,照相还显矮。”这句话背后,是同款的身材焦虑和标签困境。镜头对比例的“放大”,和我们对人设的“固化”,一起把人往角落挤。回看她的履历,真正能站住脚的,还是作品里的稳定发挥。可网络语境里,标签传播速度更快,像风吹纸屑,哪怕纸屑不重,久了也会糊满脸。表面繁华下,是我们对“如何看人”的迟缓反应。让大家“恍然”的点,恰恰来自生图的诚实。没有磨皮,五官结构撑住了光影,这就是很多人说的电影脸——不是单靠妆,而是比例、转折、体块在镜头里能说话。你看到的不止是“好看”,而是“能讲故事的脸”。她演傻白甜不讨嫌,不是因为观众失了判别力,而是细节和节奏对路:眼神有层次,情绪不堆砌。这一回,生图把“纯靠滤镜”的怀疑打回去,也把“只会扮甜”的成见掀开一角。美貌被低估,其实是“结构和表达”两件事同时被低估。再看那句常被拿出来的“个头不占优势”。当你把镜头逻辑和舞台需求放一起,会发现脸小显个并非互联网段子,而是构图真实:头身比、肩颈线、服装比例共同作用,照片里就站住了。真相不戏剧,却足够有说服力。风波看似要慢下来,一些账号开始做“对比图”,把旧剧照和新生图放在一起下判断。表面像科普,实际又把焦点推回“长相鄙视链”。当话题被引向“学历气质标签”,讨论又跑偏,创作和角色讨论被挤到边角。更麻烦的是,普通人的镜像焦虑会被放大:“原来上镜要脸小鼻挺,那我怎么办?”问题被问错了方向。正确的关键词应该是镜头与现实差、是“比例”和“表达”如何服务作品,而不是给每个人发一张统一答案卷。当喧闹过去,沉下来的,是评价体系的短路:我们爱用最简单的尺子量人,再用最短的时间下。下容易,修正很难。别用出身评人、别拿单一维度压平一个人,这句话看似鸡汤,其实是护住多样性的最硬道理。这组生图像一面镜子,照出她的电影脸,也照出我们的“快评文化”。与其盯着学历气质标签打分,不如盯作品、看角色、看稳定度。外貌热议不必避,但别让它盖过专业。跑得最快的,不该是成见;跑得最稳的,应该是作品。你更在意演员的镜头表现,还是现实里的气场?当镜头与现实差摆在眼前,你会怎么给出自己的那把尺子?欢迎说说你的判断