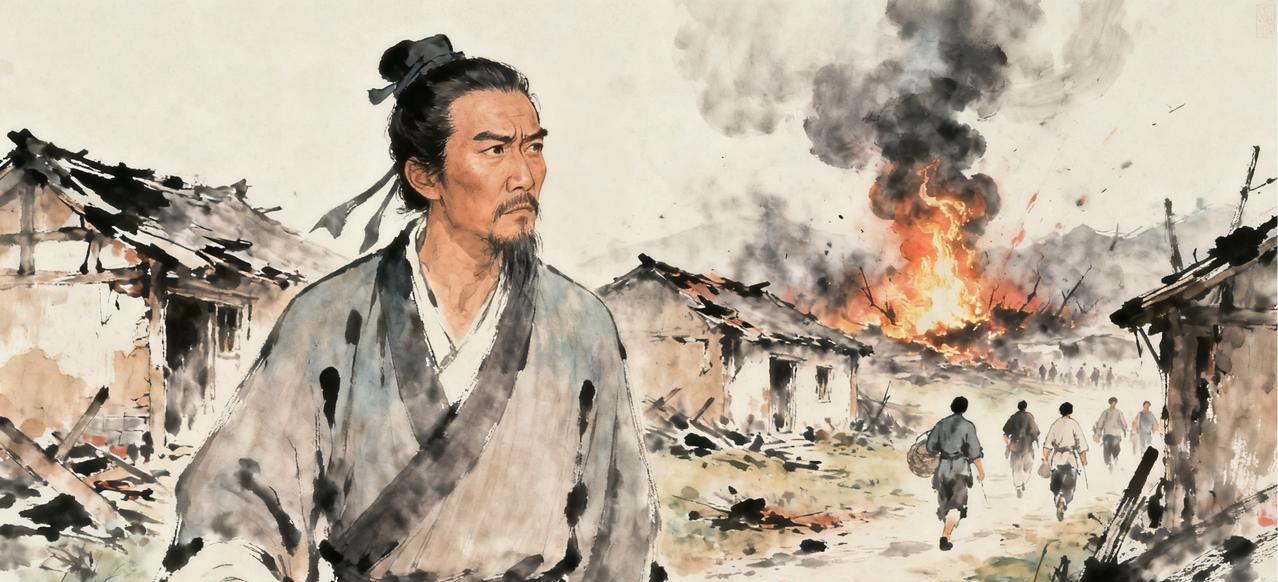

杜甫是被后人尊为“诗圣”的唐朝诗人。但如果你觉得他的诗只是文绉绉的抒情,那就大错特错了。安史之乱那几年,唐朝从盛世跌入地狱,杜甫用他的笔记录下了普通人的血泪生活。 他的叙事诗,不是什么高高在上的文学,而是活生生的历史档案,我们今天读起来,还能感受到那种撕心裂肺的真实。那么,杜甫的诗到底是怎么把安史之乱的社会现实“拍”下来的?它不只是写打仗,而是写老百姓怎么在战火中挣扎求生。 安史之乱从755年爆发,到763年才勉强平息,这八年里,唐朝从“开元盛世”一下子变成人间地狱。杜甫正好赶上了这个时代,他自己也颠沛流离,从长安逃到四川,一路上亲眼目睹了战争的残酷。 他的叙事诗,比如“三吏”(《石壕吏》《新安吏》《潼关吏》)和“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》),读起来就像一部部迷你纪录片。 举个例子,《石壕吏》里写官吏半夜抓壮丁,一个老翁翻墙逃走,老妇人被迫顶替去服役。诗里是这么写的:“暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。”你看,这画面多生动,不是战场上的英雄,而是普通家庭在黑夜里的恐惧。 杜甫没用华丽辞藻,就用大白话把官吏的蛮横和老百姓的无助写活了。这种细节,正史里可不会记,但杜甫的诗让我们看到,战争不只是皇帝和将军的事,它直接砸碎了千家万户的饭碗。 杜甫的诗为什么能这么真实?因为他自己就是受害者。安史之乱期间,他丢了官职,家人离散,甚至饿过肚子。这种亲身经历,让他的诗充满了“接地气”的观察。 比如在《新婚别》里,他写一对新婚夫妇刚结婚就要分离,新娘哭着说:“君今往死地,沉痛迫中肠。”这可不是虚构的浪漫,而是当时无数家庭的缩影。 安史之乱导致人口锐减,农村凋敝,壮丁被强征入伍,留下老弱妇孺自生自灭。杜甫用这种个人故事,把宏观的社会灾难具象化了,战争不是数字,而是一个个活生生的人在哭。 要是没有杜甫,我们可能只知道安史之乱死了多少人,却不知道那些人是怎么死的。他的诗就像一面镜子,照出了历史的另一面。 但杜甫不光是记录,他还通过诗表达了自己的担忧和批判。安史之乱表面是叛乱,深层却是唐朝社会矛盾的爆发——腐败的官僚、失衡的赋税、底层人民的苦难。 在《兵车行》里,他写士兵出征前和家人诀别的场景:“车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。爷娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。” 读到这里,总觉得杜甫在提醒我们:战争赢了又怎样?如果老百姓活不下去,盛世就是空的。这种洞察,在今天看来依然犀利,比如我们现代社会的冲突,不也常常忽略普通人的代价吗? 杜甫的叙事诗还有一个厉害的地方:他用对话和细节让人物“活”起来。比如在《垂老别》里,一个老人被迫上战场,和妻子告别时说:“子孙阵亡尽,焉用身独完。”这句话简单直白,却道出了老人的绝望——家都没了,活着还有什么意义?这种描写,不是杜甫凭空想象的,而是基于他流亡时的见闻。 据《杜工部集》的注释,这些诗大多写于759年左右,杜甫在华州任上亲眼看到战乱后的惨状。他通过这种文学手法,把历史事件变成了可感的故事。读者一看就能代入:哦,原来安史之乱不只是史书上的“755年安禄山反”,而是一个老人失去儿子、一个新娘失去丈夫的悲剧。这种表达方式,让诗有了电影般的画面感,读起来不累,却让人深思。 回过头来看,杜甫的诗为什么能成为安史之乱的“社会报告”?因为它真实、有温度,而且敢于揭露黑暗。对比一下古代的官方记载,比如《资治通鉴》里更多关注政治斗争,杜甫却把镜头对准了街头巷尾,用笔为弱者发声。 我们读他的诗,不光是为了学历史,更是要记着,真正的盛世在百姓的饭碗里。