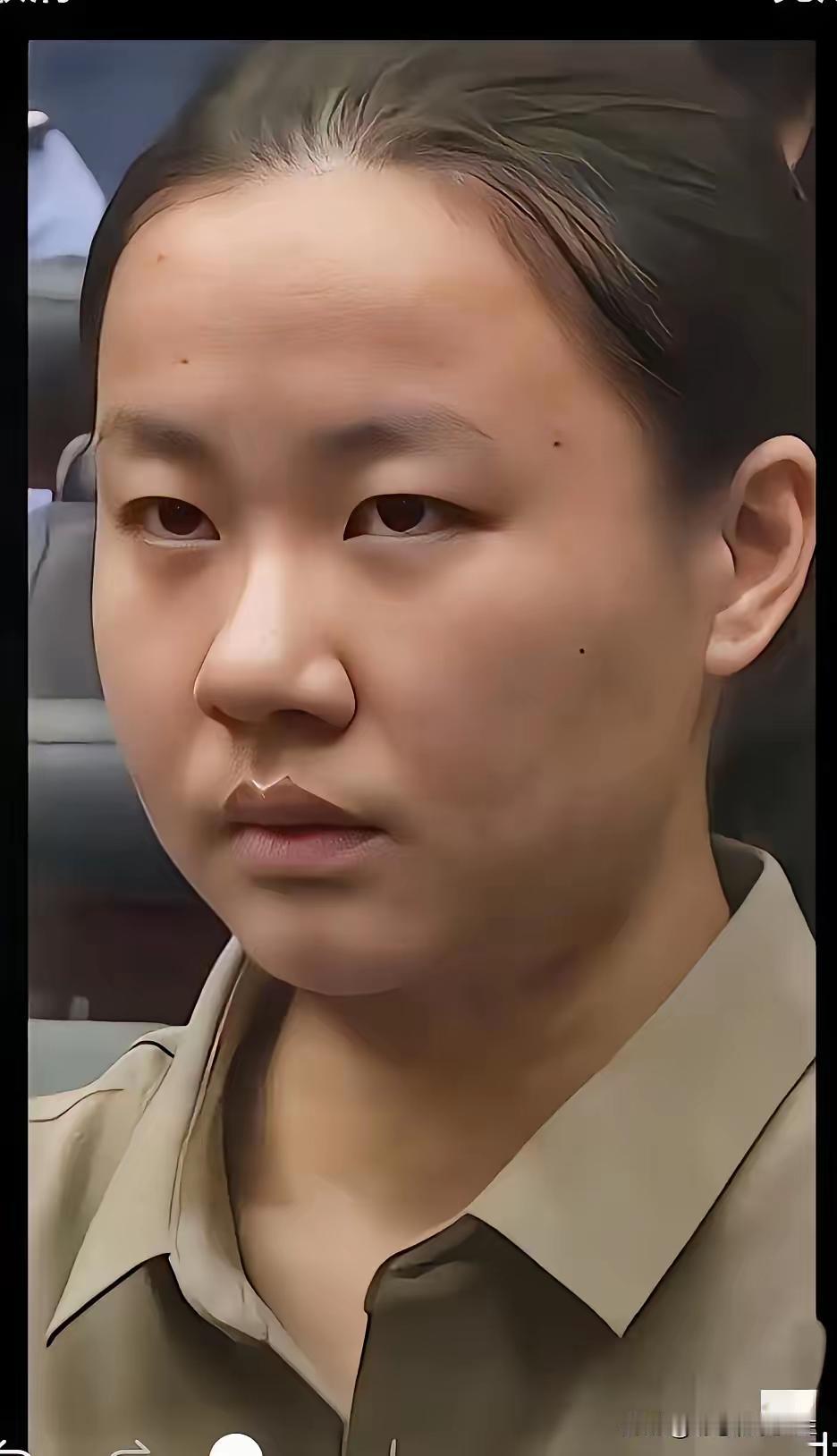

从知识女性到罪恶深渊:明珍珍的人生错位 明珍珍的求学路,本是一条写满“正向预期”的轨迹。在保山的中小学里,她该和同龄孩子一样,在课本里读着“勿以恶小而为之”,在班会课上听着法治案例;上海的大学校园里,国际贸易专业的课程里藏着商业规则的底线,老师或许曾反复强调“诚信是行业基石”;新加坡的留学时光里,金融专业的严谨训练本应让她对“风险”“合规”有更深刻的认知——那时的她,或许还曾在课堂上和同学讨论过国际金融市场的监管体系,在论文里写下对公平交易的理解,连实习时面对客户资料,都能恪守职业操守。 可这条被知识铺就的光明路,却在她踏入家庭那个“灰色圈子”时,悄然拐了弯。所谓的“混社会”,并非凭空而来,而是家人早已浸淫其中的生存逻辑:或许是父辈靠着钻规则空子积累财富,把“投机取巧”当成生存智慧;或许是身边亲属游走在法律边缘,将“人情大于法理”挂在嘴边。起初,她未必没有抵触——那些在课堂上学到的法律知识、在留学时见识的规则社会,都曾让她对家庭的某些做法心生疑虑。但当家人带着她出入那些充斥着利益交换的饭局,当她亲眼看到“不守规矩”能带来立竿见影的利益,当身边人用“一家人就该抱团”的话语裹挟她时,曾经在书本里建立的是非观,开始一点点松动。 她的“沉沦”并非一蹴而就,而是一场“知识向欲望妥协”的过程。她开始主动将自己的学识变成家族牟利的工具:用国际贸易的专业知识帮家人规避海关监管,借金融领域的国际视野为非法资金寻找海外通道,甚至利用留学时积累的人脉,搭建起跨越国境的灰色网络。那些曾经用来分辨善恶的认知,被她扭曲成“钻漏洞的技巧”;那些本该守护底线的法律知识,反倒成了她规避风险的“保护伞”。从最初帮家人处理一份“擦边”的合同,到后来主动策划一场跨境非法交易,她一步步把留学时学到的“国际视野”,变成了犯罪的“便利条件”,把大学时掌握的专业技能,变成了践踏规则的“利器”。 最终回望,明珍珍的悲剧,恰是“教育底色”与“环境侵蚀”的激烈碰撞,更是个人选择向欲望低头的必然结果。完整的教育给了她分辨是非的能力,却没能抵挡住家庭长期灌输的扭曲价值观;国际视野本应拓宽她的人生格局,却被她用来为罪恶“赋能”。“近朱者赤,近墨者黑”从不是堕落的借口,家庭的影响固然是重要推手,但当她主动放弃曾经坚守的做人底线,用知识换取不义之财时,就已经亲手将自己的人生推向了深渊。她的经历更像一面镜子——教育能赋予人知识和视野,但唯有守住内心的善恶标尺,才能让这些财富成为人生的阶梯,而非通往毁灭的跳板。