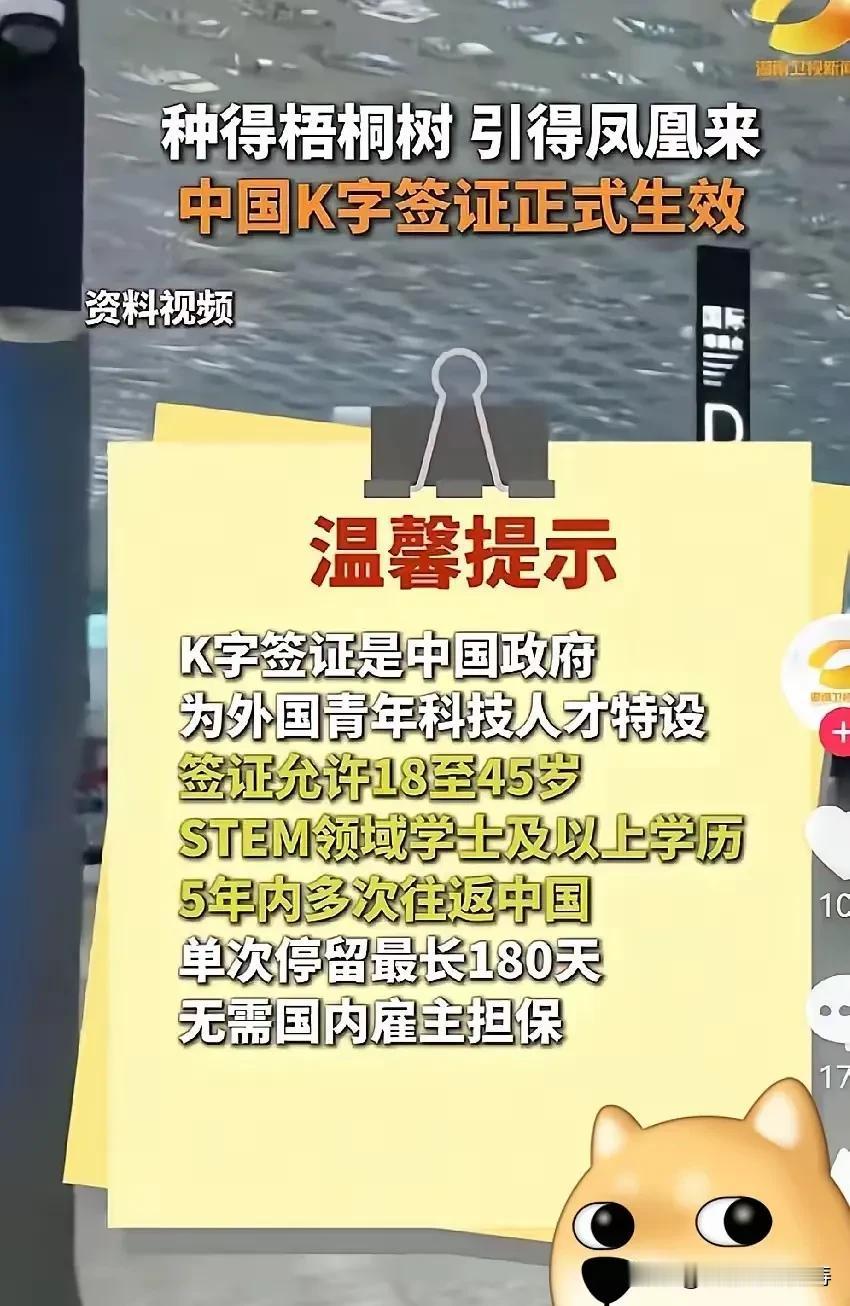

K签证的事闹大了, 不少人纷纷打电话给移民局, 不是国人不开放,也不是国人排外, 而是这样的选拔的门槛是不是太低了。 “国外‘水文凭’乱象早不是秘密,这样真能筛出急需的顶尖人才吗? 电话铃声在移民局大厅响个不停,无数声音透过电话线传递着同一种焦虑。这不是简单的质疑,而是对整个选拔机制的深度审视。 看看东南亚某些高校的“速成博士”现象,教育部早已亮起红灯。泰国彭世洛大学因提供不真实信息被暂停认证,这还只是冰山一角。 “知名高校”四个字看似明确,实则藏着太多模糊空间。什么样的学校算知名?QS前200还是泰晤士前300?标准不清晰,难免让人浮想联翩。 本土学子在考研考公的独木桥上拼杀,海外人才却似乎走上绿色通道。强烈的对比刺痛着无数奋斗者的心。 国内制造业重点领域的人才缺口接近3000万,这是不争的事实。但我们要的是真才实学,不是注水文凭。 美国的H-1B签证就是个镜子。企业用其引进低薪程序员,导致本土工程师失业的教训历历在目。我们不能重蹈覆辙。 全球人才争夺战已经白热化,德国、加拿大、新加坡都在抢人。开放是必由之路,但开放不等于放开。 教育部连续出手整治“洋学历”泡沫,暂停多所问题院校的认证申请。这说明国家也意识到问题的严重性。 每个政策都需要精细的配套措施。K签证的善意毋庸置疑,但执行细节才是关键。标准明确、审核严格,才能让人才引进不走样。 我们质疑的不是开放本身,而是隐藏在“宽松”背后的不公平。本土人才的努力不该被轻视,国际人才的质量更不能注水。 政策的初衷是填补高端人才缺口,推动产业升级。这个方向值得肯定,但过程必须透明公正。 看看那些真正推动科技发展的领军人物,哪个不是在扎实的学术根基上成长起来的?我们要的是真金,不是镀金。 教育改革任重道远,既要敞开胸怀拥抱世界,也要擦亮眼睛去伪存真。这需要智慧,更需要勇气。 今天的争议不是反对开放,而是呼唤更加精细、更加公平的开放模式。在全球化与本土关怀之间找到平衡点。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。