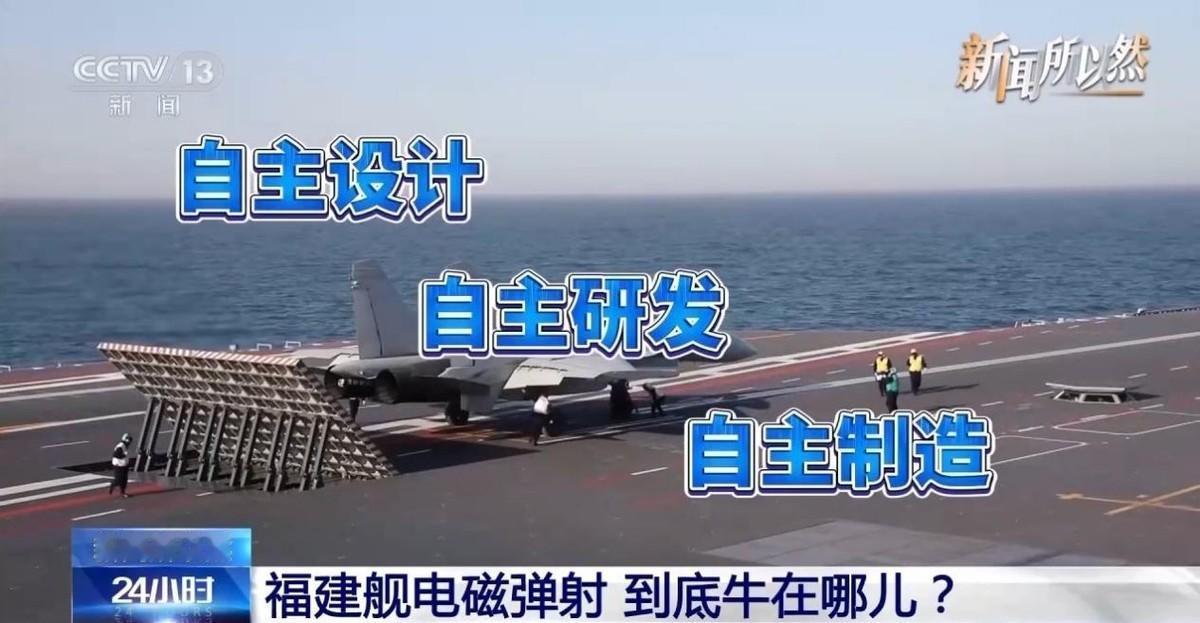

·马伟明院士曾提出在青藏高原上,建一根2公里长的电磁发射轨道,经专家论证:造价太高且不好施工。马伟明院士提出的2公里长电磁发射轨道设想,植根于电磁发射技术的发展基础。 现在在平原地区修建一公里长的电磁轨道试验线,成本就是“亿元起步”,但要把这条线搬到青藏高原,投入是简单数字的翻倍。 青藏铁路的造价就是一个参照,其每公里开销是平原的三倍,而电磁轨道的要求更高,还要配套建造独立供电站、冷却系统和控制中心。 有人算过,一条2公里轨道至少要花二三十亿人民币,这还不包括未来的维护。 高原的极端环境,冬天能冻裂零件,夏天能晒坏绝缘材料,意味着还得有人常年守在高原驻勤,光维保费用就足够让人头疼。 施工本身则是另一道天堑,青藏高原广布的是复杂的冻土层,冬季冻得硬如钢板,但夏季一旦融化就是泥泞不堪,不稳定的地基足以拖垮整个工程。 当年青藏铁路为应对冻土问题,动用了各种技术,有热棒降温,有做通风路基,甚至花大代价在最难的路段修建了87公里长的桥梁来替代路基。 而轨道和铁路的要求完全不是一个量级,铁路还能允许轻微变形,但电磁发射轨对精度的要求高得可怕,两公里范围内必须绝对平直,哪怕误差一毫米,都可能让几吨重的发射体直接偏离。 类似的难度,在两河口水电站也能看到,为了搞定大坝心墙材料的反复冻融问题,科研人员连续花了六年才研发出新的保温技术。 大坝结构还能允许一定程度的形变,但电磁轨道没有任何余地,这说明在同样的地质条件下,搞出这样一条高精度轨道几乎是双倍甚至数倍的难度。 既然如此,这样的大胆设想又是基于怎样的底气?答案就在于马伟明团队长期以来的积累。 他们在电磁发射领域已经啃了几十年,早在九十年代就盯上这块难啃的骨头。 十年磨出的中压直流综合电力系统,如今已经成为我军舰艇的核心装备,相当于一颗能够稳定输出庞大电流的“动力心脏”,这项技术,使得电磁炮、电磁弹射等设备得以真正落地。 福建舰上的电磁弹射就是最直接的成果,它能把几十吨重的舰载机在几秒钟内推上天,更能根据机型不同智能调节能量输出。 和美国的蒸汽弹射相比,效率提升了一半,飞机寿命还能延长三成。 除此之外,团队还解决了潜艇发电机长期存在的振荡问题,成功制造出世界首台交直流双绕组发电机。 这些一个接一个的突破,才让今天的“陆上电磁发射轨道”从纸面走上了讨论桌。 不过,马伟明院士的算盘真正藏在更远的未来,航天发射长期被高昂成本困扰,以欧洲“阿利安5号”为例,把一公斤物资送上天要一万多美元。 如果在地面利用电磁轨先给航天器一个高速起步,再点燃火箭发动机,燃料能省下大半,从长远看,这能把航天发射的门槛大幅降低。 事实上,高原环境也不是完全的绊脚石,反而有自然的优势,青藏高原海拔高、空气稀薄,本来就是理想的发射场地,空气阻力小,能少耗不少能量。 而且已有成功案例,比如青海的公里级太赫兹通信实验,就是在极端环境下运行精密设备的先行尝试。 实践证明,高原的恶劣条件并非不可控,只是投入太大、技术尚未完全成熟。 放在今天可能看起来遥远,但等到材料学、能源系统、工程技术再往前走,世界屋脊上出现一根2公里长的电磁弹弓,并非没有可能。 而一旦成功,它的意义会超出所有人的想象,不止是物资运输,甚至可能成为人类航天史新的转折点。