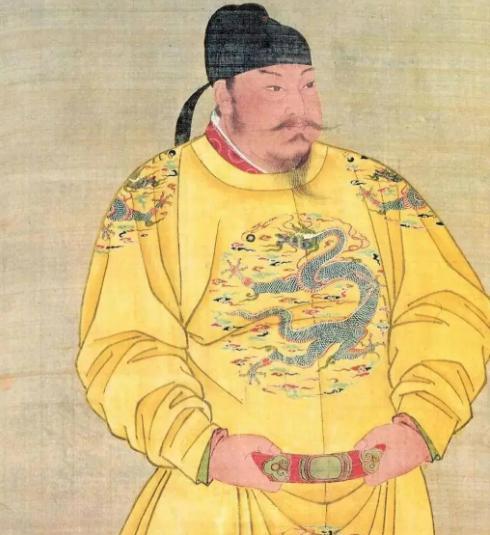

古人说“非我族类,其心必异”,有没有道理?其实,这话在战术细节上可能没法尽善尽美,但在宏观战略上肯定大差不差。不要有救世主心态,没有文化认同的人之间根本不一样。 以色列轰炸卡塔尔,我们反应平平,但欧洲跟炸锅似的。因为卡塔尔是美国盟友,欧洲感同身受,难免兔死狐悲。 但我们对巴勒斯坦人的遭遇却充满着同情,当辛瓦尔用棍子对以色列无人机完成最后一击时,我们觉得他在那一刻成圣了。看到无助的加沙儿童时,我们会热泪盈眶,给他们送去人道主义援助。 落后就会挨打,因为我们曾经经历过。但无论以色列屠杀多少巴勒斯坦人,暗杀多少伊朗官员和科学家,欧洲人都表示无感,因为他们认为这就是丛林法则。所以,英法等欧洲国家直到最近才承认巴勒斯坦国。 历史上,真正体现“非我族类,其心必异”的是唐朝。“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”唐太宗的这句名言折射出唐朝的开放包容气度,成为这个伟大王朝的鲜明标识。 在唐朝广阔疆域内,突厥、粟特、高句丽、契丹等各族将领们享受了前所未有的机遇,他们甚至可以手握重兵,权倾一方。但公元755年,安禄山——这个粟特与突厥混血的节度使,却让盛唐的繁华稀碎一地。 李唐皇室原本就有鲜卑血统,其皇后长孙氏也是鲜卑人。这种多元血统背景,让初唐统治者对胡人几乎没啥芥蒂。比如尉迟敬德作为鲜卑族人,不仅是凌烟阁二十四功臣之一,更被后世尊崇为门神。 唐玄宗时期,胡人将领任用达到顶峰。李林甫为了巩固个人权位,建议玄宗大量任用胡人为将,理由是“胡人忠勇无异心,且无文吏干政之患”。玄宗采纳这一建议,安禄山得以身兼平卢、范阳、河东三镇节度使,掌控近20万精锐部队。 唐朝在河北地区大量安置归降胡人,使这里成为“东北藩降胡散诸处幽州、营州界内”的胡化深重之地。这些胡人自幼习练弓马,战斗力强,成为唐朝节度使争相招募的对象。 其实,唐朝重用胡人将领的本意是巩固边防,却因制度缺陷而引发灾难性后果。安史之乱就是多重因素共同作用的结果,这场持续八年的叛乱不仅夺走了无数生命,也将中国历史推入了截然不同的轨道。 军事上,节度使权力过大。安禄山一人兼任三镇节度使,集军权、财权、行政权于一身。他通过收养义子、厚赏士兵,使部队“父子相承,恩若一家”,形成了只知将令,不知朝廷的私人武装。 政治上,唐王朝对胡人将领失控。安禄山在长安安插耳目,随时掌握朝廷动向。他甚至认杨贵妃为干娘,借此接近玄宗,获取信任。李林甫死后,朝中便再无人能制约安禄山,而玄宗仍沉浸在“胡人无根,易制”的幻想中。 经济上,均田制瓦解,导致兵农分离。许多失地农民成为职业军人,对将领产生人身依附。玄宗时期,全国镇兵达49万,战马8万匹,仅战马每年就需耗粮近900万石。巨大的军费压力迫使朝廷将更多财权下放地方,进一步强化了节度使的独立性。 安史之乱后,藩镇割据成为唐朝中后期的顽疾,最终导致王朝灭亡。其实,唐朝节度使制度的致命缺陷,就在于违反了“军政分权”这一传统政治智慧。当安禄山同时掌控三镇军权、行政权和财权时,叛乱就成为了制度性的必然。 因为唐朝在进行此类制度设计时,并未充分考虑人性弱点,低估了权力诱惑对人性的腐蚀力。面对皇位的诱惑,别说同族,就是亲父子、亲兄弟也会相残,堪称史不绝书。 此外,文化认同比血缘身份更为重要,唐朝在河北地区安置大量胡人,却未能有效推进文化整合,导致该地区“胡化”严重,与朝廷离心离德。 恰恰因为有了唐朝教训,导致宋朝又因为恐惧武将专权,过度强调文治,阉割自家军队之血性,几乎打断了汉家男儿之脊梁。这一断就是700多年,以至于明朝历时270多年都未能将其接续,接着又被满清折断。 直到新中国在朝鲜半岛单挑17国联军成功,我们才真正修复这根断裂的脊梁。所以,并非我们不好客,而是客人总想反客为主,鸠占鹊巢。当我们强盛时,他们跑来投靠;当我们衰落时,他们就会背刺我们,把尖刀插入我们的心脏。 每一次灭国危机,每一次向死而生,每一次灾难逆行……都是我们自家孩子在搏命拼杀,抛头颅洒热血,是他们用生命和鲜血换取了民族的存活。所以,我们欢迎外国人来华短暂旅游、工作和生活,但我们轻易不收留外人。 退一步说,如果接受外国移民,我们怎么向过去几十年残酷的计划生育交代?勤苦守恒业,始有数月粮。试问这种用无数生命和鲜血换来的安全感、幸福感和获得感,那些想移民中国的外国人拿啥来换?诺贝尔物理学奖、化学奖和医学奖级别的科学技术吗? 历史没有如果,但有深刻警示。公元682年,被唐太宗迁至河北的突厥人后裔反叛,重新建立后突厥汗国。公元755年,安禄山攻陷长安,玄宗仓皇出逃。这些场景犹如历史的回响,提醒后人:任何信任都必须有制衡,任何开放都必须有边界!