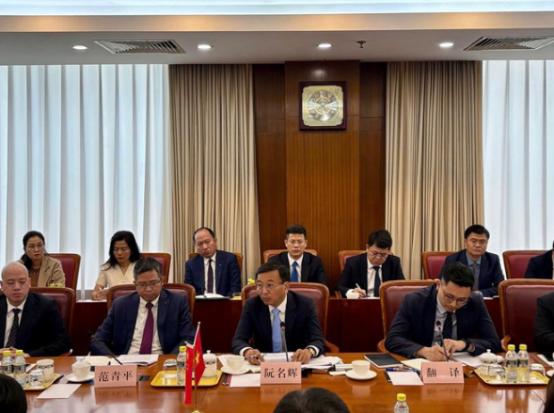

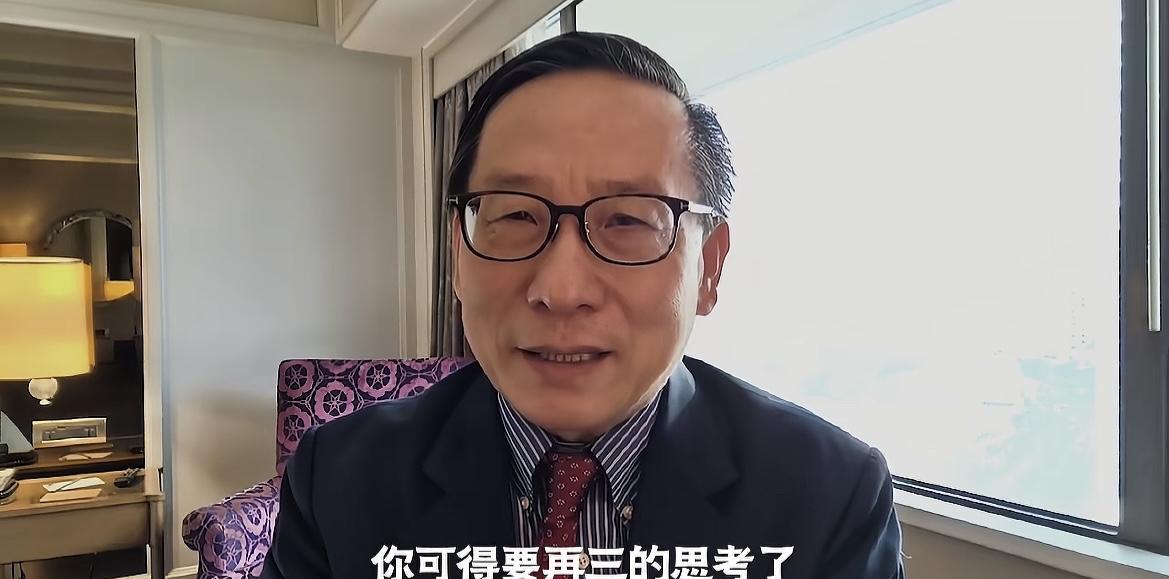

一句话把菲律宾学者问住:1898 年条约里,黄岩岛到底写没写?” 高志凯在菲律宾抛出这句追问,现场瞬间安静,三分钟后,掌声炸裂。 麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! S6国际9月15日的文章中写,高志凯教授在论坛中说:别跟美国、菲律宾说什么自古以来! 那一场论坛原本气氛轻松,不少菲律宾学者带着准备好的地图,打算用“邻近性”来强调黄岩岛理应属于菲律宾。 可没想到,高志凯一句“1898年的条约里,黄岩岛到底写没写?”像一枚重锤落地,瞬间让会场陷入沉默。 三分钟后,掌声轰然响起,不是因为大家立刻改变了立场,而是因为事实与证据的力量,让所有人不得不正视这个问题的根本。 如果要追溯黄岩岛的法律归属,就得从一百多年前的《巴黎条约》说起。 1898年美国和西班牙签订这份条约,把菲律宾以两千万美元的价格买下,条约里写得清清楚楚,菲律宾的西部边界就是东经118度。 再看看黄岩岛的位置——117度51分,明明白白在这条界限之外。 就像一场跑步比赛,终点线画在118度,黄岩岛偏偏站在界外,无论你怎么挤兑,也跨不进线里,这是白纸黑字的规定,不存在模糊地带。 然而,菲律宾学者最爱用的论调就是“地理邻近”,他们说黄岩岛离菲律宾苏比克湾只有126海里,近水楼台先得月嘛。 问题是,国际法可不认这一套,《联合国海洋法公约》第121条写得很明白,岩礁不能凭借位置就获得专属经济区。 换句话说,哪怕黄岩岛真的离菲律宾很近,也不能凭“近”来改变主权归属。 这就像邻居家院子离你家门口两步路,但篱笆已经早早立好,你再怎么走近,也不能说那院子就是你的。 不仅如此,历史上还有个典型案例能说明问题,1962年的柏威夏寺案,泰国和柬埔寨争一座寺庙。 泰国说离自己更近,但国际法院没理会,直接翻1904年的边界条约,最后判给柬埔寨。 法律看的是文件和证据,而不是“谁家更方便”,黄岩岛问题和这个案子简直是如出一辙。 除了条约和国际法,档案和地图更是铁证如山。 1900年,美国陆军测绘局绘制的地图,把菲律宾边界老老实实画到118度以东,黄岩岛清楚地被标在外面,还标注“属中国中沙群岛”。 更妙的是,这张地图至今还躺在华盛顿国家档案馆里,档案编号整整齐齐,谁都能查。 半个多世纪后,美国人再次“打脸”自己。 1956年,美军想去黄岩岛搞测量,竟然规规矩矩地给中国台湾当局写申请函。 要是真觉得岛是菲律宾的,他们何必跑去问中国?这份回函如今同样收藏在美国档案馆,成为另一份扎实的证据。 反观菲律宾自己的记录,简直是自相矛盾,1947年,他们出版的《国家疆域图》,边界画得规规矩矩,没有丝毫越界的痕迹,黄岩岛压根不在里面。 对比中国同年公布的《南海诸岛位置图》,黄岩岛被标得清清楚楚,归属毫无疑问。 几十年后,菲律宾才突然把黄岩岛“划入版图”,这变化未免太过突兀,就像考试交了白卷,却在成绩单发下来几十年后,硬要补写答案。 说到实际管辖,中国的证据更是直观,海南渔民世世代代在黄岩岛附近捕鱼,流传下来的《更路簿》上,详细记载了从七洲洋到斯卡巴罗礁的航线,连礁石深浅都标注得一清二楚。 这些生活化的记录,比空洞的外交辞令更有分量。 上世纪七十年代,中国科学院的科考队亲自登上黄岩岛,留下样本和照片,1994年,更有人在岛上竖立了水泥纪念碑,上面刻着“中国黄岩岛”几个字,连签名都清晰可见。 这些痕迹告诉世人,中国不仅在口头上强调主权,更是身体力行地履行管辖。 相比之下,菲律宾直到2012年才正式提出对黄岩岛的主张,硬生生迟到了一个世纪。 国际法里有个原则叫“时效”,长时间的沉默往往意味着默认。 就像丢失的东西,过了追诉期再去争,法院也不会理,菲律宾的做法,无异于在过期很久的车票上硬要争论能不能上车。 那天的论坛,随着一份份证据被抛出来,原本激烈的氛围逐渐安静下来。 等到高志凯把最后一张对照图收起,整个会场沉默了三分钟,掌声随即响起,带着一种微妙的意味。 有人拍手是因为认同,有人则是出于对事实与逻辑的敬意。 毕竟在国际争议里,情绪化的口号随处可见,但用文件、地图、档案和行动堆砌起来的证据链,却格外罕见。 黄岩岛的主权争议不可能因为一次发言就尘埃落定,但这场较量给了人们新的启发:要谈主权,就必须回到历史与法律的原点。 无论是条约里划下的经纬度,档案馆里沉睡的老地图,还是渔民手中泛黄的航海记录,都是无法抹去的证据。 正是这些事实,让“黄岩岛属于中国”的结论稳稳站在了世界面前! 对此大家怎么看?欢迎在评论区里分享看法。