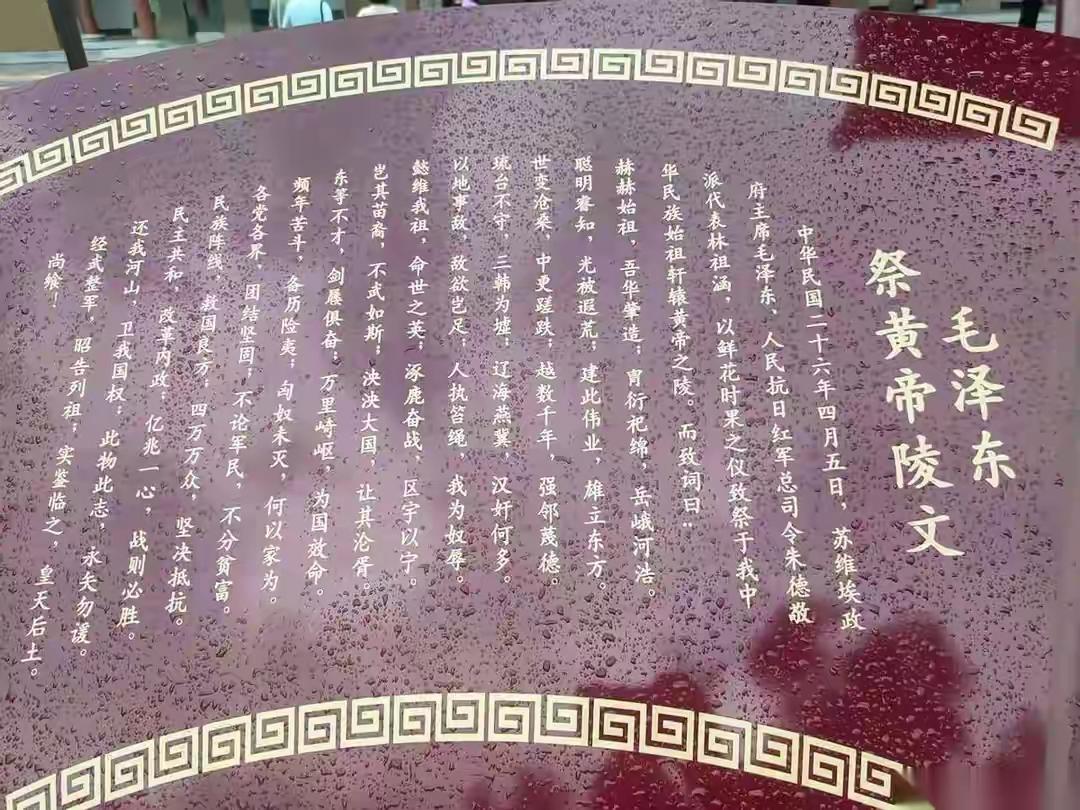

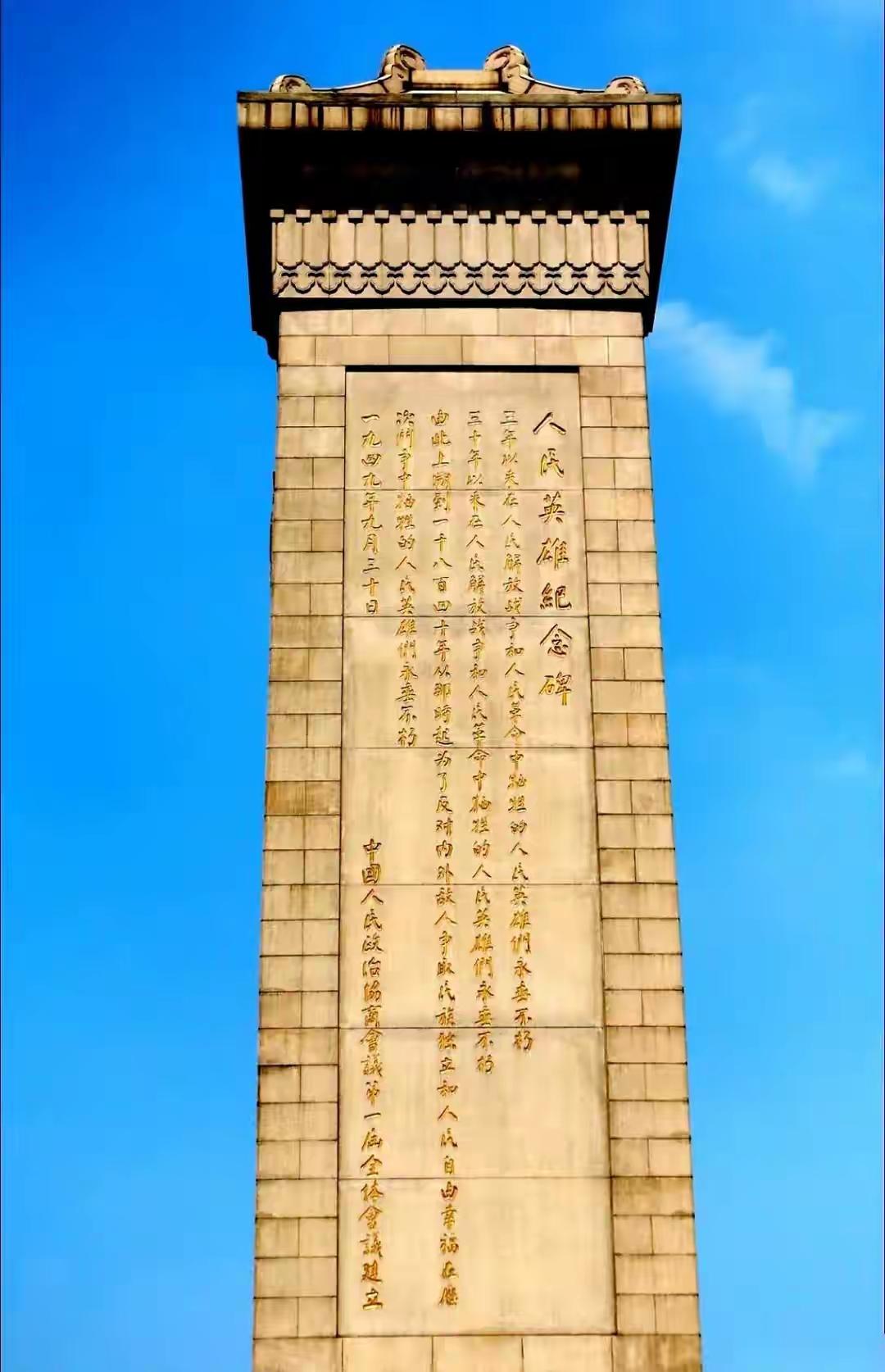

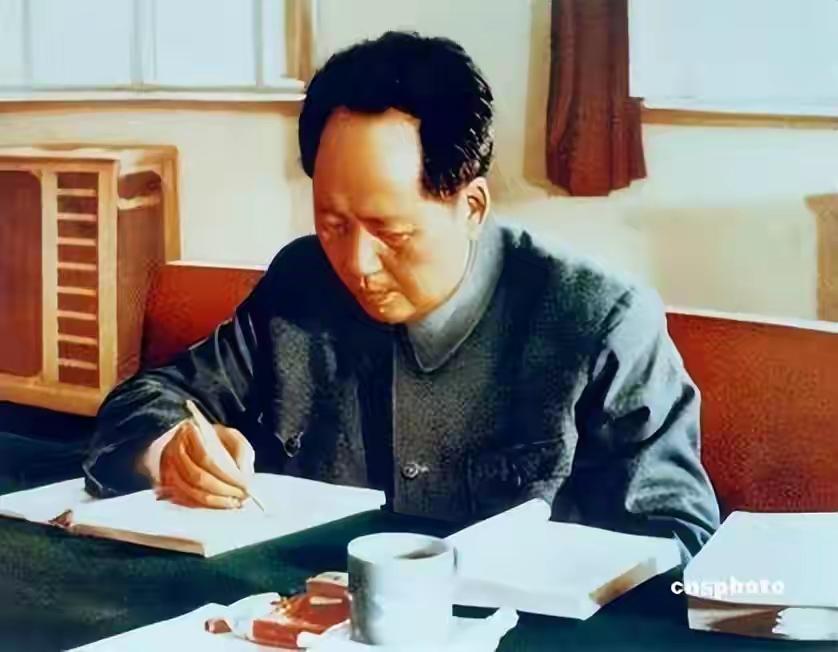

血脉密码:两篇碑文背后的民族记忆 清明时节的黄陵县,雨水浸透了1937年的祭奠。粗布棉袄上凝结的冰碴,见证了那个特殊时刻。当"还我河山"的呐喊回荡在山谷,无数压抑已久的情感在此刻迸发。一位领袖轻抚着千年石碑,怀中那份写着战况的电报已被雨水模糊了字迹。 那时的华夏大地,太阳旗插遍东北,战火蔓延华北。寻常百姓不敢在街头承认自己的身份,知识分子将典籍埋入地下。三晋大地的守军、八桂子弟的兵勇,都在用自己的方式守护着脚下的土地。就连寺院里的僧人也困惑:侵略者难道不怕因果报应? 十二载春秋流转,1949年的秋夜,中南海书房里灯光长明。砚台里的墨汁几度凝结又化开,笔尖在纸上游走。七次修改,七次推敲,"一千八百四十年"这个数字被郑重写入,"人民英雄"这个称谓被反复斟酌。当晨曦微露,最终定稿的文字承载着百年沧桑。 这两段文字,恰似民族精神的双翼。一篇在存亡之际唤醒共同记忆,一篇在新生之时指明前行方向。黄土高坡上的呐喊,让离散的人心重新凝聚;汉白玉碑上的铭文,将短暂的历史延伸到漫长的奋斗征程。 七十年光阴荏苒,黄帝陵的松柏更加苍翠,纪念碑的石材愈发温润。从深蓝海域的舰艇到浩瀚太空的舱室,从现代化都市的建设到偏远山村的振兴,今天的中国人在各自岗位上续写着新的篇章。 当我们在纪念碑前献上鲜花,在古籍中寻找智慧,是否思考过:这些文字背后蕴含的精神力量,如何塑造了今天的我们?在快速变化的时代,我们该如何传承这份珍贵的民族记忆?重读《祭黄帝陵文》仍振聋发聩 你记忆中最深刻的青春文学是什么