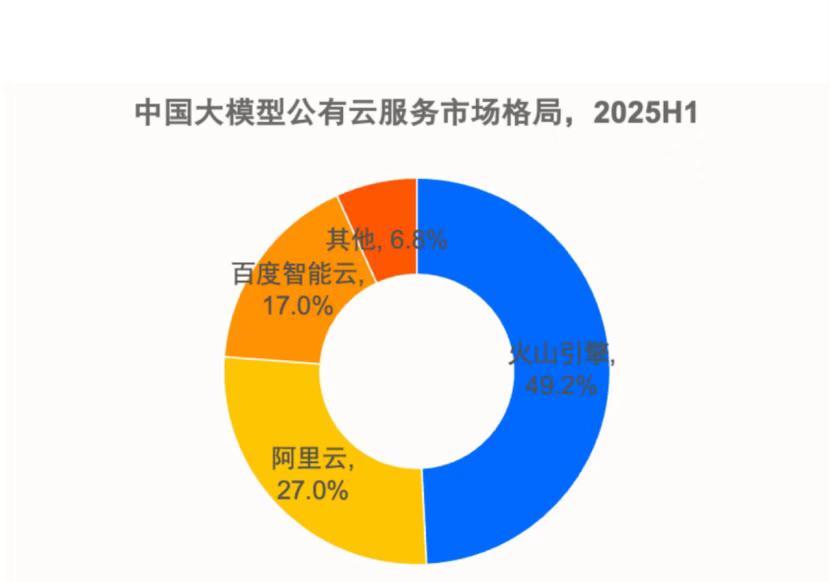

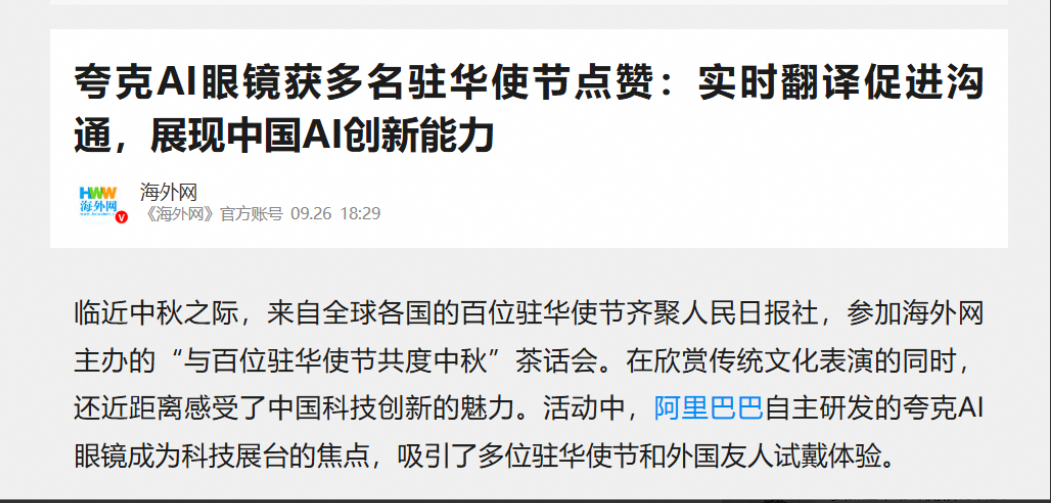

[微风]李开复抛出震撼言论,一语道破当今“局势”,他预测:“十年后,40%的人类工作会被AI取代,这可能让贫富差距变大,出现新的社会阶层划分:上层是极其富有的AI精英,中层是数量较少、从事复杂工作的雇员,工作涉及战略性规划、创意等,下层则是最庞大的社会群体:无力挣扎的普通民众。” 大家似乎已经感受到这种变化的影子,走进工厂车间就能看到,以前几十号工人负责的流水线,现在只剩下几个技术人员在盯机器。 银行、保险的前台也在逐渐换成人工客服系统,零售、运输等行业都能看到自动化的影子,事情的推进比我们预想得要快得多。 而岗位的减少带来的冲击不只是就业数字下滑,更直接影响到社会结构。中产阶级的稳定性正在被削弱,一旦丢掉工作,许多家庭可能迅速掉到经济压力之下。 这样一来,社会阶层极可能被进一步拉开,两头越来越分化,少数掌握技术与资本的人在一端,另一端则是越来越庞大的普通劳动者,中间层一旦失去支撑,整个社会的活力都会受到拖累。 这种趋势在不同国家表现并不一样,发达国家因为人工成本高,反而更愿意抢先引入自动化,这能短期提升效率。 而在不少发展中国家,大量靠低技能的工厂岗位被直接顶替,失业矛盾更容易被放大,对这些地区来说,这不仅是经济问题,还可能引发更深层次的社会问题。 如何应对呢?有人提倡推行全民基本收入,让大家起码不至于饿肚子,也有人觉得,政府若能直接提供医疗、教育和交通等基础服务,才更能减轻民众压力。 两种方式各有利弊,但不管哪种思路,都体现出社会必须有新的分配机制,来应对撼动性的变化。 不过,把希望全压在宏观政策上显然不够,对个体来说,更现实的选择是主动培养不容易被替代的能力。 人工智能在算账、筛信息的速度上无敌,但在人类特有的创造力、情感沟通和综合判断上,还远远不到取代的地步。 谁能抓住这几点优势,谁在未来的就业竞争中就能更稳,尤其是养成“终身学习”的习惯,能不断适应新技术的人,才不会被甩出赛道。 对中国来说,这既是挑战,也是机会,人口多,就业压力本来就大,AI的普及的确会加剧矛盾。 但另一方面,中国在人工智能的研究和应用已经取得不少突破,只要能在推动技术的同时稳住社会承受力,不仅可以化解风险,甚至可能在全球新一轮浪潮中站到前列。 从历史经验看,每次技术革命初期都带来阵痛,工业革命时,手艺人失业,但后来新的行业逐渐涌现。 如今短视频博主、无人机飞手这些职业,十几年前谁能想到?AI也一样,短期可能拿走一些工作,但长远来看,它一定会孕育更多新的机会。 所以面对未来,没有必要吓得不敢拥抱新技术,也不能盲目自信,关键在于我们能不能用合理的方式引导AI,为更多人创造机会,而不是把人推到边缘。 教育能不能快速跟上、社会政策如何调整、企业有没有责任感,这些都决定了以后社会会如何分层。 【参考: 李开复直言:十年后,40%的人类工作将被AI取代!普通人该如何自救?——中国网三农】