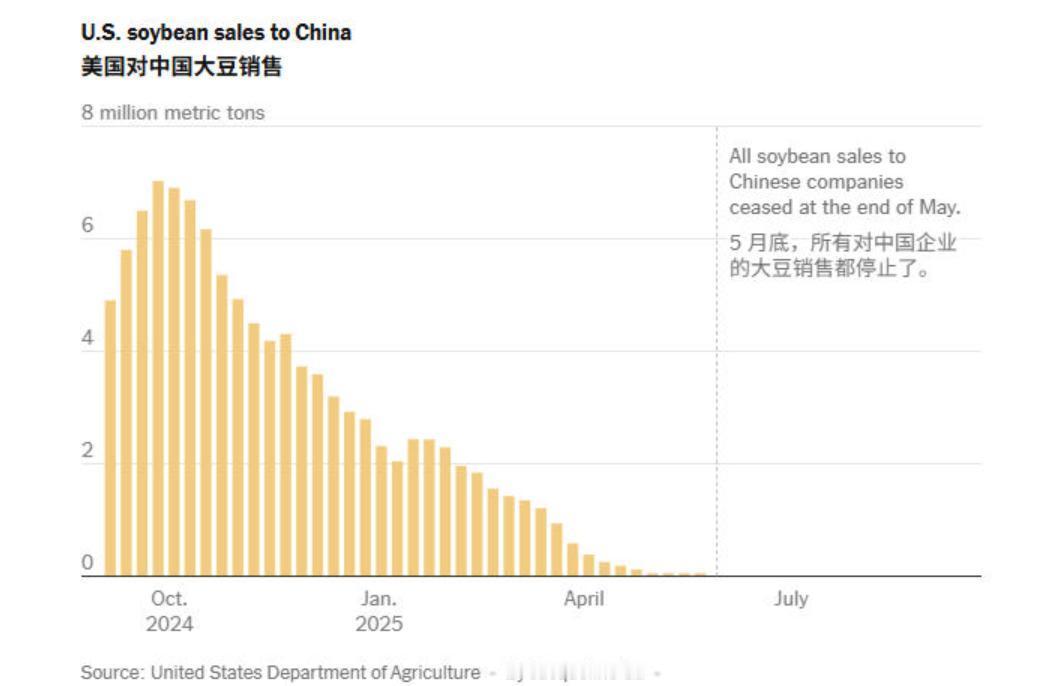

中国拒购美国大豆,美国土安全部:哪怕政府停摆,关税也要继续收 中美大豆贸易这摊事儿,最近又把全球目光给拉了回来。中国直接把对美大豆采购量拉到零点,像是给美国大豆农民当头浇下一盆冷水。 可美国那边,特朗普政府的态度也够硬气,国土安全部直接放话,不管政府怎么闹腾,关税一分都不会少收。这场对峙,农民和政府的算盘全打在一起,谁都不肯让步,全球粮食市场也就跟着鸡飞狗跳。 美国大豆农民这一回是真的体会到什么叫“屋漏偏逢连夜雨”。 美国大豆协会主席拉格兰最近开口就抛出个“五级火警”的比喻,用来形容现在的局面。其实不用多解释,大家都明白,库存堆成山,价格一跌再跌,农场主们一个个急得团团转。 《华尔街日报》就报道过不少中西部农场主破产的案例,收获季眼看着要过,豆子却没人买,仓库里越堆越多,钱却一分进不来。 农民们的无奈和焦虑,连隔着太平洋都能感受到。更扎心的是,就算中美马上签协议,那些错过的收获季带来的损失也回不来了。时间窗口一关上,损失就板上钉钉,根本没法挽回。 而这时候,中国的大豆采购已经悄悄转向了南美。2025年第二季度,中国从南美进口大豆超过三千万吨,美国的份额跌到二十年来的最低点。 用中国人熟悉的话说,这叫“生意讲究长远,谁靠谱就跟谁混”。美国对中国市场的影响力眼看着被稀释,巴西顺势成了最大供应国。 美国农民拿着满仓的大豆干着急,人家南美农民却忙着扩建港口、加班加点装船。 金融时报也分析过,美国农业话语权在全球市场被削弱,巴西农业却迎来井喷式增长。中国多元化采购大豆,既分散了风险,也让自己在全球市场上有了更多主动权。 回到美国政府这头,特朗普的强硬态度实在是让人看不懂。国土安全部的表态已经很明白:哪怕政府都停摆了,关税这事儿也得照收不误。 这种“政治执念”背后,其实是美国政府把关税当成了对外博弈的筹码,而不是经济发展的工具。可问题是,这种做法真的能让美国受益吗? 现实摆在那,关税直接推高了美国企业的成本,不少中小企业撑不住倒闭,物价也跟着水涨船高。美国劳工统计局的数据早就说明了,CPI一路飙升,老百姓买个豆油都觉得贵。 这些年预算赤字也没见少多少,减赤的说法根本站不住脚。特朗普嘴上说着“让美国再次伟大”,可农民和小企业主却越来越觉得日子难熬。 更糟糕的是,这场贸易摩擦直接砸在了特朗普的基本盘上。农业州一向是共和党的铁票仓,结果今年艾奥瓦州的民调显示,特朗普的支持率掉了12个百分点。 农民从“坚定支持者”变成了“抗议者”,气氛一下子就变了味。新华社的国际评论也指出,这场贸易战其实是在反噬美国自己的国内治理。 农民的愤怒不是说说而已,他们是真金白银地在赔钱,情绪一上头,连选票都可能翻脸不认人。美国政府面临的压力,比外界想象的还要棘手。 顺着这个逻辑往下看,中美大豆贸易的这场僵局,其实正在重塑全球粮食供应链。南美国家看准时机,加速投资物流,阿根廷还专门扩建港口,和中国签下长期供应协议。 美国失去的不只是订单,更是中国市场的信任。环球时报就评价,这场贸易战把全球农业地图都给画了个遍。美国农民眼看着自己辛苦耕种的地盘,被南美农民悄悄蚕食。 专家们也分析,美国农业的生产周期长,市场一旦流失,几年都补不回来。相比之下,南美的产能已经形成规模优势,补位速度快,合作基础也扎实。美国想要重新进军中国市场,得先问问人家还买不买账。 从全局来看,特朗普政府这波操作,其实就是拿短期的政治红利,去赌长期的经济安全。结果就是,国内外两头都难讨好。 短期看着关税收得挺带劲,可农民、企业、消费者全都跟着遭殃。长远来看,美国农业要是彻底丢了中国市场,想翻身就难上加难。 历史上,像这样“顾此失彼”的政策折腾,最后多半是两头落空。2025年的美国,正陷在这样一个恶性循环里,既想用关税吓退对手,又怕自家人吃亏,左支右绌,只能硬撑着。 中国这边,选择多元化采购,并不是单纯地“甩锅”给美国农民,而是对全球供应链的主动调整。毕竟,粮食安全不能只靠一个供应国,市场要讲信用,也要讲风险分散。 国际上早有先例,像欧盟、东盟都在推多边贸易合作,靠单边保护主义过日子的,最后都没好果子吃。WTO的报告也一再强调,稳定和多元才是大宗商品贸易的长久之计。 这场大豆风波,其实是一个缩影,折射出全球化浪潮下的各种矛盾和博弈。美国坚持关税,短期看似硬气,长远却在丢掉市场和信任。 中国多元化采购,不只是买卖账,更是供应链安全的必然选择。最终,谁顺应潮流,谁能赢得未来,这才是每个国家都该琢磨的事。 对于美国农民来说,这一季的痛苦,也许只是全球格局重构下的一个小注脚,但政策的摇摆,带来的代价,却会在未来的岁月里慢慢显现。 参考资料:美国豆农遭遇“毁灭性打击”:就算和中方达成协议,也赶不上今年的收获季了 2025-09-28 11:52:41 观察者网