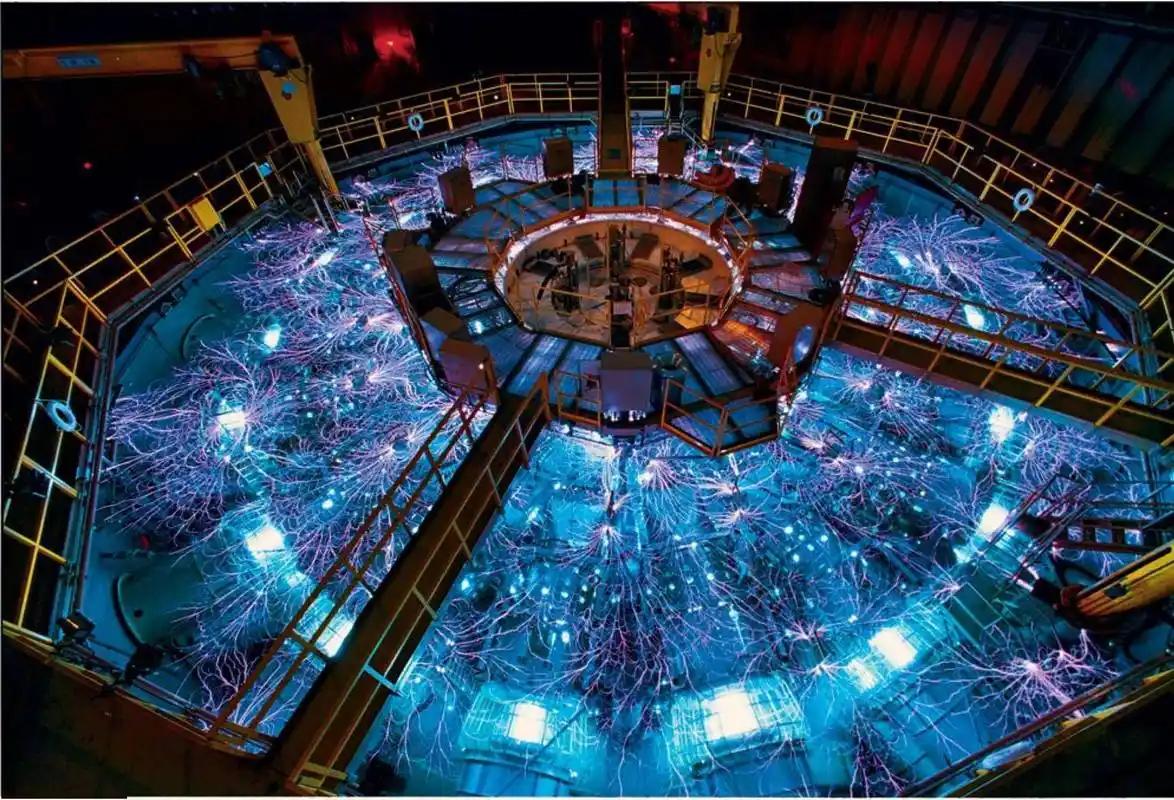

我国“人造太阳”一旦点亮,美国11艘航母舰队,将在24小时内,被激光武器“烧成废铁”,别再谈什么航母、导弹了,谁第一个掌握可控核聚变,谁就掌握了“无限能源”,这意味着,装载着核聚变反应堆的“太空战舰”,将能把激光武器,当成“无限弹药”的机关枪来用! 可控核聚变为啥叫“人造太阳”?因为它能让氘和氚在超高温高压下“抱团”聚变,释放的能量是核裂变的4倍,中国环流三号这次突破,说明咱们在磁约束聚变领域已经和世界顶尖水平肩并肩了,但要把这技术装上“太空战舰”,还得解决三个大问题: 第一道坎:能量得“回本”,现在全球的核聚变装置,都是“烧钱”比“赚钱”多,输入的能量比输出的还多,环流三号虽然烧到了“双亿度”,但离“点火”还差一步,美国有个叫NIF的装置,用激光砸出过1.35兆焦耳的能量,但成本高得离谱,而且没法一直烧。 第二道坎:反应堆得“瘦身”,现在的托卡马克装置大得像座楼,但太空战舰需要的是“迷你反应堆”,MIT最近用稀土超导体把装置体积缩小了40倍,中国也在研发高温超导磁体,想让反应堆能“塞进”战舰里。 第三道坎在于材料能不能扛住“太阳的怒火”。聚变反应产生的中子流像亿万发高速子弹,普通材料几个月就被打成千疮百孔。中国在钨合金和液态锂护层的研究已进入工程验证阶段,这就像给反应堆穿上防弹衣。 把核聚变搬上太空更像是一场马拉松。国际热核聚变实验堆计划联合了35个国家,烧了二十年还没看到终点线。当年美国里根总统提出“星球大战”计划,最终却因技术鸿沟沦为纸上谈兵。 能源革命从来不是爽文剧本。页岩气技术从实验室到商业化走了四十年,光伏产业靠全球补贴滋养了二十年才实现平价上网。核聚变这场能源圣杯之争,比的是哪个国家能沉住气熬过“投入无底洞”。 看看现实中的聚变实验室:中科院合肥物质科学研究院的科学家们三班倒调试设备,美国劳伦斯利弗莫尔实验室的激光器每次打靶都要消耗整个旧金山半天的用电量。这些点滴突破背后,是各国在基础科研领域的暗战。 太空战舰的激光炮听起来很燃,但先得解决宇宙辐射防护、微重力环境下材料变形等琐碎难题。航天工程师们调侃,现在连靠谱的太空厕所都没彻底搞定,更别说驾驭人造太阳了。 这场科技竞赛最残酷之处在于,可能投入千亿资金后才发现路线走错。日本坚持的螺旋装置、德国探索的仿星器,都在证明聚变实现路径充满未知。中国的务实在于多条技术路线并行,就像高铁技术后来居上那样。 当社交媒体畅想秒杀航母时,科研人员正在跟等离子体不稳定性搏斗。那种每分钟都在失控边缘的掌控感,比任何科幻大片都惊心动魄。或许真正的突破,就藏在某次失败的实验数据里。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。