气虚久了,用人参黄芪无效,就要用山萸肉、五味子收敛固脱

很多人被气虚缠上就没辙:明明每天喝黄芪水、吃人参炖鸡,却还是没精神、爱出汗,甚至牙龈出血、月经量多 —— 不是黄芪人参没用,是你忽略了气虚的 “关键一步”:光补不 “收”,补进去的气全漏光了!今天就教你看懂气虚久了 “漏气” 的原因,用山萸肉、五味子收敛固脱,帮身体把元气 “存住”,比单纯补气更见效。

中医说 “气有固摄作用”,气虚久了会 “漏气”,光补不堵等于白补。

津液漏了:平时爱出汗(不是运动后,是坐着也出汗,叫 “自汗”),稍微一动就汗流浃背;或者总觉得口干,却不想喝水,是气没力气 “锁住” 津液;

血液漏了:牙龈轻轻一碰就出血,刷牙时满口血沫;女性月经量多,经期延长,甚至非经期出血;皮肤偶尔出现小瘀斑,压着不褪色,都是气没力气 “固摄” 血液;

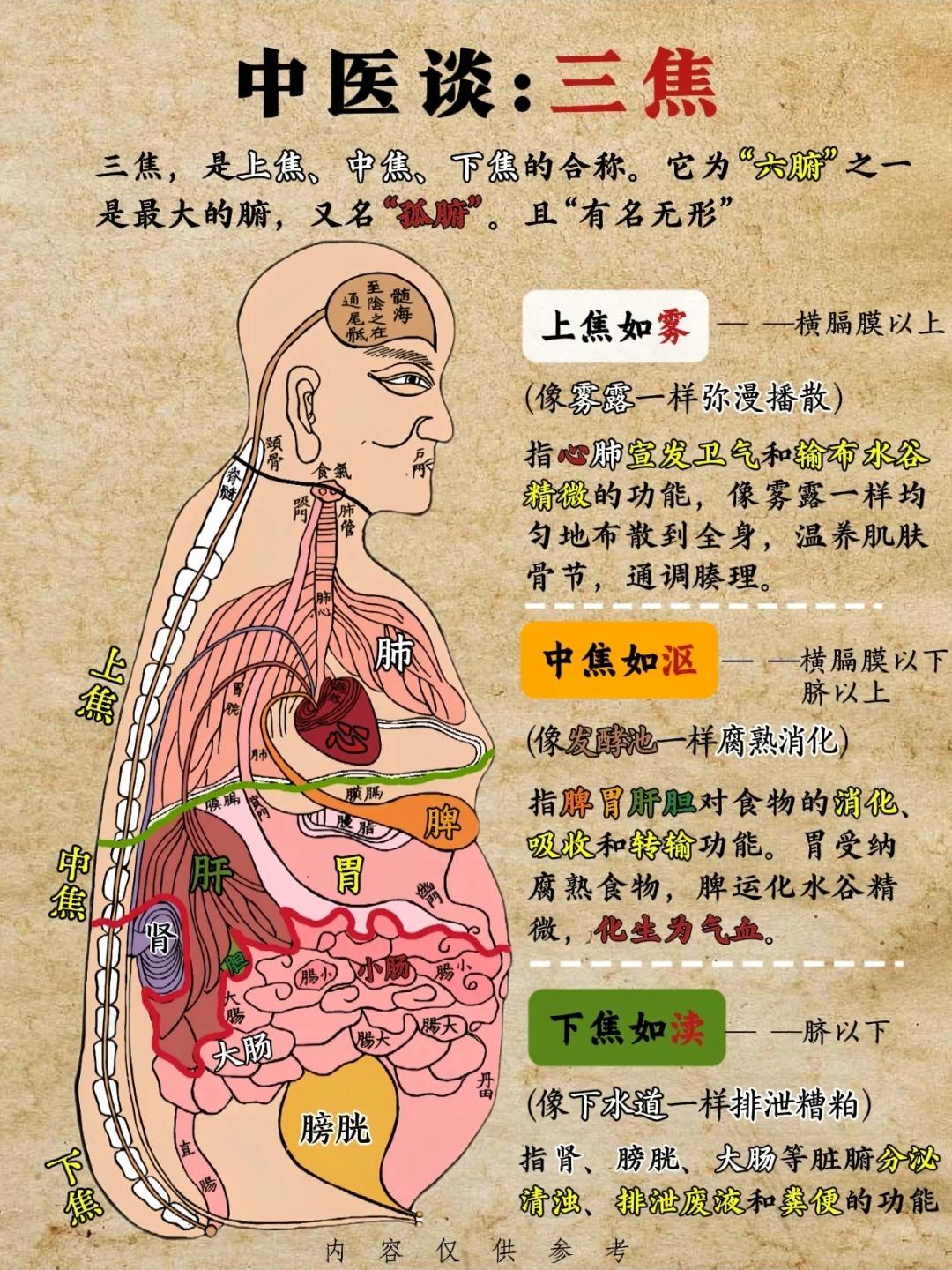

脏腑漏了:严重的还会出现 “脏腑下垂”,比如胃下垂(吃完饭后肚子胀得厉害,站着更明显)、子宫下垂(感觉小腹坠胀,有东西往下掉),是气没力气 “托住” 脏腑。

这时候光用黄芪、人参补气,就像往 “有漏洞的木桶里装水”—— 一边装(补气),一边漏(气不固摄),桶里永远存不下水,身体也永远补不起来。所以调理气虚的关键,除了 “补”,更要 “堵漏洞”—— 用收敛固涩的药,把漏出去的气收住,元气才能慢慢攒起来。

中医里有个说法叫 “酸能收敛固涩”—— 味道酸的药材,大多能帮身体 “收住” 涣散的气、漏出去的津液。而山萸肉和五味子,就是 “收敛固脱的黄金搭档”,专门针对 “气虚久了、气随液脱” 的问题:

1. 山萸肉:补肝肾、固元气;

山萸肉味酸、性微温,不光能收敛,还能补肝肾、益精血,是 “收补兼顾” 的好药:

它能 “收住” 涣散的元气:气虚久了,气会像 “散掉的沙子” 一样往外漏,山萸肉的酸味能把这些散气 “聚” 起来,尤其适合自汗、夜尿多(气不固摄尿液)的人;

它还能 “补” 肝肾之精:中医说 “精能生气”,肝肾精血足了,能帮身体生成更多元气,相当于 “一边堵漏洞,一边添新料”,比单纯收敛更管用;

比如有的人气虚久了,吃黄芪没效果,加 10g 山萸肉,慢慢会发现:出汗少了,夜尿次数也少了,这就是气被 “收住” 的信号。

2. 五味子:敛五脏、固津液;

五味子味酸、性温,能收敛五脏之气,尤其擅长固摄津液,是 “止漏的多面手”:

它能敛肺气:气虚久了会 “肺气虚”,导致咳嗽、气短、自汗,五味子能收住肺气,缓解这些症状,比如很多补气方(如生脉饮)里都有五味子;

它能固肾精:气虚会连累肾精,导致夜尿多、遗精,五味子能收敛肾精,减少肾精的耗散,帮元气 “打底”;

它还能益心气:气虚久了会 “心气虚”,导致心慌、失眠,五味子能收敛心气,让心神更稳,比如心慌时喝杯五味子水,能慢慢平复。

山萸肉和五味子搭配,一个偏于 “补肝肾、固元气”,一个偏于 “敛五脏、固津液”,既能把漏出去的气和津液收住,又能补身体的底子,让气虚的人从 “边补边漏” 变成 “补得多、漏得少”,慢慢就能感觉到精神变好、力气变足。

很多人调理气虚,只知道 “第一重境界”—— 用黄芪、人参补气,却不知道还有 “第二重” 和 “第三重”,尤其是气虚久了,后两重更重要:

1. 第一重:人参、黄芪 —— 大补元气,适合 “气虚初期”

适合情况:刚出现气虚(比如劳累后没精神、偶尔自汗),身体还没 “漏气”,这时候用黄芪(10-15g 泡水)、人参(3-5g炖鸡),能快速补元气,效果很明显;

注意:如果气虚久了,已经出现 “漏气”(比如长期自汗、月经量多),光用这两味药,补进去的气会漏出去,效果自然不好。

2. 第二重:白术、炙甘草 —— 健脾益气,守住 “中气”

适合情况:气虚伴脾胃弱(比如吃一点就腹胀、大便稀),这时候要先补脾胃 —— 脾胃是 “气血生化之源”,用白术(10g)健脾祛湿、炙甘草(6g)补中益气,帮脾胃生成更多气血,相当于 “给补气打基础”;

比如:黄芪水加 3g 白术,既能补气,又能健脾,避免补气药伤脾胃,适合脾胃弱的气虚者。

3. 第三重:山萸肉、五味子 —— 收敛固脱,存住 “元气”

适合情况:气虚久了、已经 “漏气”(自汗、出血、脏腑下垂),这时候必须用收敛药 —— 在补气的基础上,加山萸肉(10g)、五味子(6g),把漏出去的气收住,让元气能存下来;

比如:黄芪 10g + 山萸肉 10g + 五味子 6g 泡水喝,一边补、一边收,比单纯喝黄芪水效果好得多,尤其适合长期气虚没改善的人。

简单说:气虚初期 “补就行”,气虚久了 “补 + 收才行”—— 就像存钱,不光要多赚钱(补气),还要少花钱(少漏气),才能攒下钱(存元气)。

最后提醒:用收敛药,这 2 点要注意

辨证是前提,别盲目 “收”:山萸肉、五味子适合 “气虚久了、气随液脱” 的人 —— 如果是 “单纯气虚”(没漏气),或 “气虚夹湿热”(比如舌苔黄腻、口苦),盲目用收敛药会 “把邪气收在体内”,加重不适;一定要先找中医师判断,比如有自汗、出血、舌淡苔白,才能用。

用量要适中,避免 “收太过”:收敛药不能用太多,比如山萸肉一般用 10-15g,五味子用 6-10g,过量会导致 “便秘、腹胀”(收得太紧,气不通了);如果出现便秘,可减山萸肉的量,加 3g 陈皮理气。

配合习惯:别再 “耗气”:喝药的同时,要避免做 “耗气、漏气” 的事 —— 少熬夜(熬夜耗元气)、少劳累(过度劳累漏气)、少生气(气郁会耗气);平时可以多做深呼吸、打太极,帮身体收住气,避免气散。

气虚久了补不进去,不是黄芪、人参没用,是你没找到 “漏气” 的问题。用山萸肉、五味子帮身体 “收住” 元气,再配合补气药,补得多、漏得少,慢慢就能把气虚的底子调过来,精神、力气都会越来越好。

文中涉及药物需在专业中医师指导下使用,根据体质调整剂量与配伍,切勿自行用药。