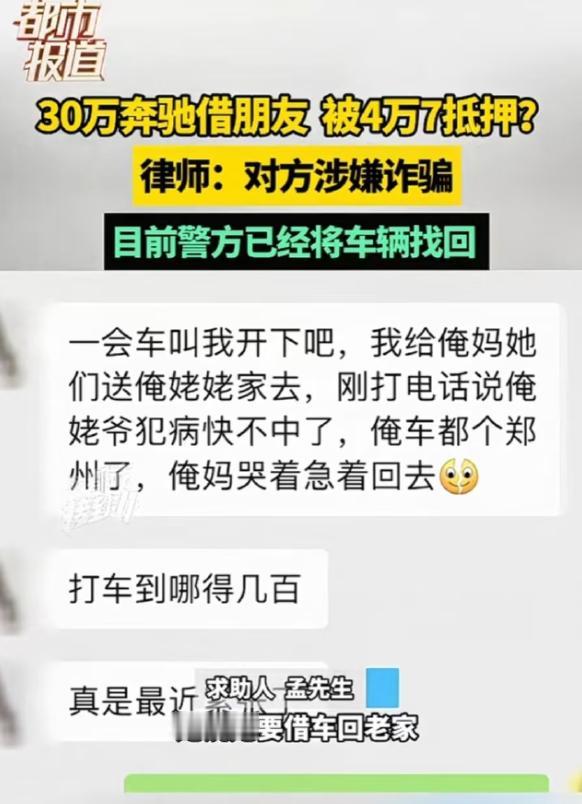

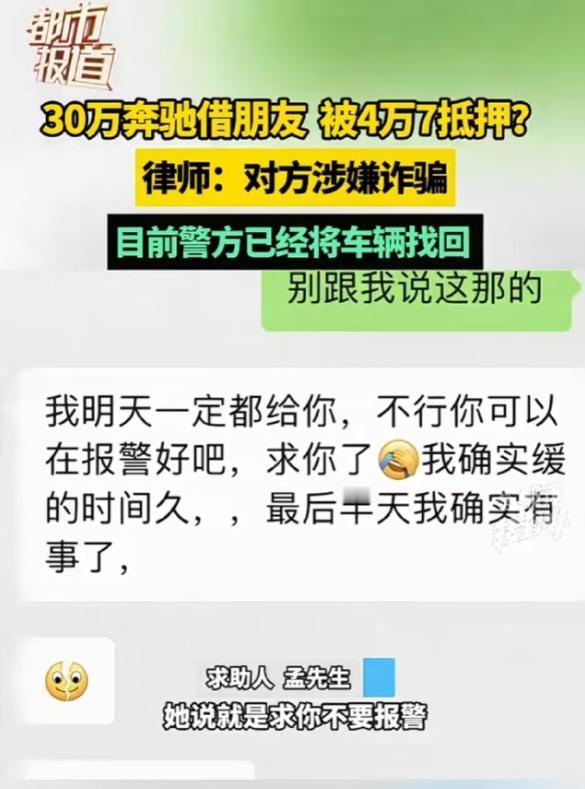

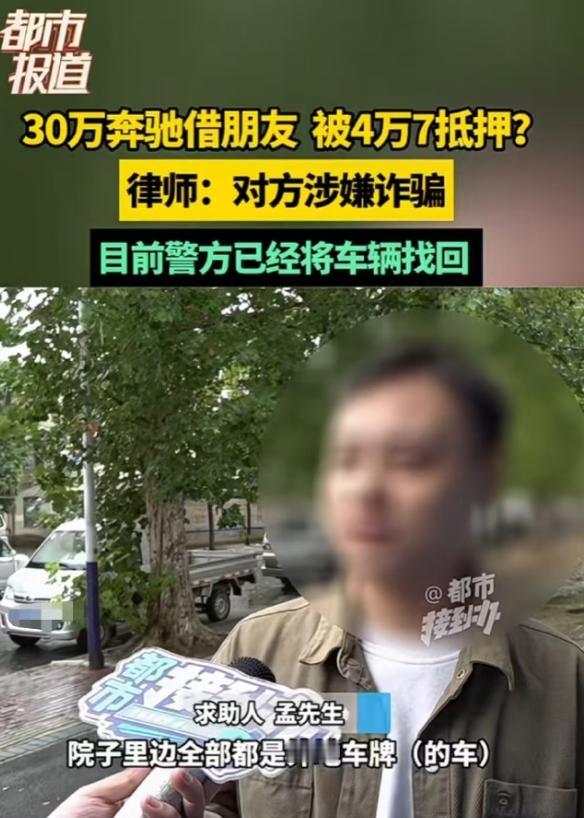

河南平顶山,孟先生花费30多万元买了一辆奔驰车,本想着作为日常用车,但却在一次简单的朋友间的车借事件中,失去了这辆车。朋友吴女士因家中“急事”借车,却最终将车抵押出去。孟先生的车在几天后失踪,经过一番调查,他发现车被朋友以47000元的价格抵押给了他人。 孟先生年少有为,去年花了30多万元购买了一辆心仪的大奔,车子是他生活的象征,也代表着他多年来的辛勤努力。然而,这辆车却在朋友吴女士的一句“急事需要用车”的请求中,悄然改变了命运。 2019年9月15日,孟先生的朋友吴女士突然打电话给他,说自己姥爷住院了,需要回老家照顾家人,急需一辆车子,孟先生的车因其良好的车况便成了“目标”。吴女士表示,自己需要打车回家,但费用较高,于是请求孟先生将车借给她。她保证第二天傍晚5点之前还车。孟先生十分信任这位朋友,二话不说便答应了借车。 然而,第二天傍晚5点,车并没有按时归还,孟先生没有立刻催促,只是认为可能有事耽搁了。又过了一天,孟先生发了一条消息询问吴女士什么时候还车。吴女士回复称,姥爷离世,家里忙于丧事,等忙完后会立即还车。孟先生理解了她的处境,便没有再多问。 但随着几天的过去,吴女士依然没有归还车辆,孟先生开始感觉到事情有些不对劲。最终,他决定通过车载定位系统查看车辆的当前位置。结果,他震惊地发现,车辆竟停在一个废弃的小学里,院子里停满了各式各样的外地车。这让孟先生的心一下子提到了嗓子眼。 孟先生随后赶往定位指示的地点,确实在那片院子里找到了自己的车。更令人担忧的是,这些车显然是存放在一个二手车交易市场,而孟先生的车在这个地方显然已经被“安置”了一段时间。 当孟先生联系吴女士时,她最初否认,但很快承认自己将车抵押了出去。吴女士解释称,车抵押给了别人,得到了47000元。她恳求孟先生不要报警,承诺会尽快解决。可惜,孟先生再也联系不上她,吴女士完全消失了。 意识到事情的严重性,孟先生立即报警。经过警方调查,孟先生的车最终被找回,但吴女士的行为已经触及了法律的底线。她不仅私自抵押孟先生的车,还通过虚构事实骗取孟先生的信任,实施了诈骗行为。 吴女士的行为从法律角度看,属于典型的无权处分和诈骗行为。 根据《民法典》第240条规定,财产所有者对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利。孟先生作为奔驰车的合法所有者,依法享有对该车的处置权。然而,吴女士未经孟先生同意,擅自将其车抵押给他人,这属于无权处分。按照《民法典》第311条的规定,无处分权人将不动产或动产转让给受让人的,所有权人有权追回该财产。 吴女士将孟先生的车抵押出去,且以47000元的价格转让,明显低于车辆的实际市场价值,符合《民法典》规定的“无权处分”的情形。因此,孟先生作为所有权人,有权要求追回车辆,且吴女士应当承担相应的民事责任。 吴女士的行为不仅是无权处分,还涉嫌诈骗。根据《刑法》第266条的规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公私财物的行为。吴女士通过编造自己姥爷生病、去世的虚假故事,成功骗取了孟先生的信任,使他自愿将车借给她。这一行为构成了诈骗罪。 根据《刑法》第266条的具体规定,若诈骗的数额较大,可以判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;若诈骗数额巨大,且情节严重,可以判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。吴女士抵押车辆的价格虽然较低,但根据河南省的司法实践,诈骗数额超过5万元即构成“数额巨大”,因此吴女士的行为符合诈骗罪的构成要件,并将面临刑事处罚。 目前,吴女士已经被警方依法拘留,案件正在进一步调查中。孟先生通过警方的协助,成功追回了自己的车辆。针对吴女士的行为,孟先生不仅有权要求车辆的返还,还可以根据法律要求其赔偿因车辆被抵押所产生的损失。 孟先生的遭遇给了我们一个深刻的教训:在信任与财产的边界上,必须更加谨慎。即便是朋友之间的借车行为,也不能放松警惕,尤其是当涉及到高价值财产时。孟先生的车虽然最终追回,但并不是每个人都能像他一样幸运。 对于广大车主来说,借车时一定要注意保护自己的财产权,尤其是在没有书面协议的情况下,不要轻易将自己的高价值财物交给他人。朋友之间也应当本着诚信相待,但一旦涉及财产往来,最好能够在法律框架内进行保障,以避免后续可能的麻烦和损失。