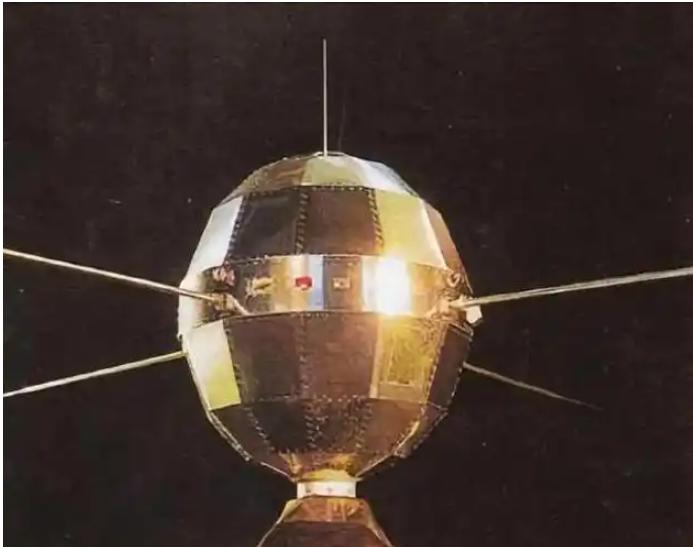

为什么东方红一号至今都没有坠入大气层?很简单,因为当初把东方红一号发射出去的时候,就没想过让它回来。 (参考资料:光明网——系列小科普:“东方红一号”现在还在运行吗?) 2022年的一个深夜,北京天文馆的穹顶投影下,一颗黯淡的光点缓缓划过模拟星图。 它的轨迹近乎完美地重复着1970年4月24日的路径,近地点429公里,远地点2030公里,像一位沉默的太空信使,用55年的环绕诉说着一个时代的传奇。 这颗光点,正是中国第一颗人造卫星“东方红一号”,当国际空间站每年需要消耗数吨燃料维持轨道,当无数现代卫星在短短几年内坠入大气层焚毁,东方红一号却以近乎永恒的姿态悬浮在太空。 1970年春天的酒泉卫星发射场,寒风卷着沙粒拍打在长征一号火箭的箭体上。 技术人员最后一次检查了卫星固定装置,一个直径1米的72面铝合金球体,四根超过两米长的鞭状天线如同舒展的羽翼。 没有人讨论“回收计划”,因为所有人的目光都聚焦于一个更迫切的目标,让《东方红》的乐曲在太空中响起。 卫星内部银锌电池的设计寿命只有20天,它注定是一颗“一次性”的星辰,但正是这种纯粹的目标,催生了一个意想不到的结果,科学家们选择了远地点近2400公里的椭圆轨道,这个高度让卫星逃离了地球大气最稠密的区域,也无意中赋予了它千年的寿命。 当火箭点火升空,第三级火箭与卫星分离的瞬间,东方红一号便踏上了一条单程旅途。 它像一枚被掷向宇宙深处的硬币,旋转着、闪耀着,却再未被赋予返回的动能,当年的《航天任务纪要》中有一行小字注明,“轨道衰减速率可忽略。”这冷静的技术判断,如今读来却像一句命运的预言。 东方红一号的持久运行,绝非偶然。在它发射的十二年前,1958年美国发射的“探险者一号”卫星仅维持12年便坠毁,苏联的第一颗卫星更是仅在太空中停留了三个月。差距背后,是中国科学家对轨道物理的深刻理解。 钱学森曾比喻:“低轨道像浅水区,船只容易搁浅,高轨道则是深海,航行更自由。”东方红一号的远地点高度是国际空间站的四倍,这里空气密度仅为近地轨道百万分之一,卫星每年轨道高度下降不足0.2公里,按照此速率,它至少还能运行1500年。 但高轨道选择背后,是残酷的技术妥协,1970年的中国无法像美苏那样为卫星安装推进系统,科研团队用算盘计算轨道参数时,就明白这注定是一趟有去无回的旅程。 卫星内部结构如同精密的钟表,铝制外壳包裹着乐音发生器、无线电发射机,以及20组银锌电池,这些电池甚至需要科研人员在北京冷冻库模拟太空低温环境测试,当有人提议“是否预留返回接口”时,总设计师赵九章摇头:“先解决‘上天’的问题,‘回来’是下一步。” 2021年,中国“实践二十一号”卫星成功演示了太空碎片清理技术,理论上,现代航天器已具备将东方红一号带回地球的能力,但一场科学界的辩论悄然兴起:是否应该让这颗“太空文物”回家? 支持者认为,博物馆中的东方红一号将激励新一代,反对者则指出,捕获过程可能产生碎片,且其轨道位置恰好是未来太空活动的安全区,更深刻的矛盾在于:当年未设计返回功能,是技术限制;今日不主动回收,则是对历史的尊重。 当下,东方红一号每90分钟绕地球一周,经过中国上空时,仍会有天文爱好者举起望远镜,它的表面已被微流星体撞击出无数细小凹痕,但四根天线依然指向深空,仿佛在无声播放那首永恒的《东方红》。 从东方红一号到天宫空间站,中国航天的哲学一以贯之:每一个“上去”的抉择,都是为了更远的“未来”。 东方红一号的永恒轨道,既是科学计算的胜利,也是历史选择的见证。当现代航天器在近地轨道熙来攘往,这颗古老的卫星依然在寂静的高处巡游,成为人类太空探索史上最悠长的注脚。