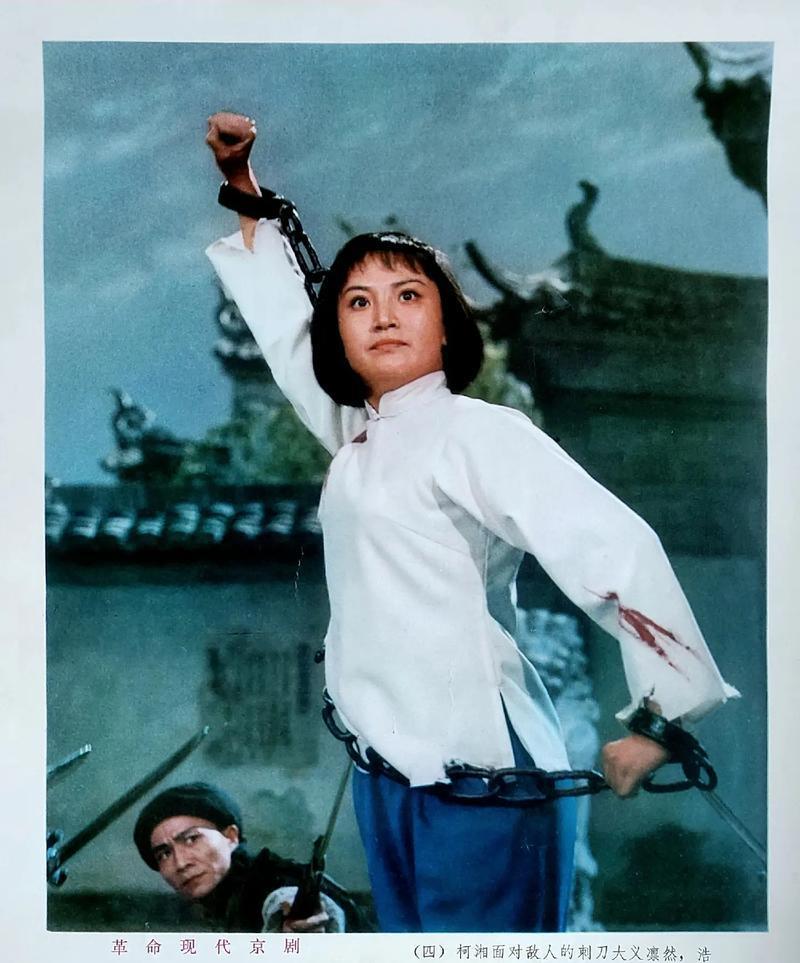

有的专家直言不讳:样板戏排演的再好又怎样?不过是像秦桧的书法罢了!“她”既然已被钉在了历史的耻辱柱上,那样板戏也自然该扔进历史的垃圾堆。“阿庆嫂”洪雪飞却表达了不同的看法:我虽因样板戏受过委屈,可谁敢说《沙家浜》不经典!对样板戏说三道四的人不少,可是超越它的,一个都没有! 在漫长的戏剧艺术发展历程中,“样板戏” 宛如一颗独特的星辰,散发着与众不同的光芒,其独特性在世界戏剧史上都极为罕见。它最早出现在 1965 年 3 月,彼时,中国京剧院一团携京剧现代戏《红灯记》南下,从 3 月 12 日起在上海演出。这出戏无论是内容还是形式都十分精湛,犹如一阵春风,迅速受到上海观众的热烈欢迎 。一时间,整个上海滩都沉浸在《红灯记》的热潮之中,街头巷尾人们谈论的都是剧中的精彩情节和演员们的出色表演。 与此同时,各种赞美以《红灯记》为代表的现代戏的文章如雨后春笋般纷纷见诸报端。1965 年 3 月 16 日的《解放日报》发表署名 “本报评论员” 的文章《认真向〈红灯记〉学习》,其中首次出现 “样板” 字样。文章称赞道:“看过这出戏的人,深为他们那种战斗的政治热情和革命的艺术力量所鼓舞,众口一词,连连称道:‘好戏,好戏!’认为这是京剧革命化的一个出色的样板 。” 这一评价,犹如一声春雷,在文艺界引起了强烈的反响,也让 “样板戏” 这个概念开始进入大众的视野。同年第 3 期《戏剧报》刊登的 “本刊评论员” 文章《比学赶帮,演好革命现代戏》中,称革命现代戏 “为本地区、本剧种树立起样板”,进一步强化了 “样板戏” 的概念。 此后,“样板戏” 的影响力逐渐扩大,成为了当时文艺界的焦点。 《解放日报》敏锐地捕捉到了《红灯记》的独特魅力,发表评论文章,首次用 “样板” 形容该剧,称赞它是京剧革命化的出色样板 。这一评价如同一颗投入平静湖面的石子,激起了层层涟漪,使得《红灯记》的影响力迅速扩散,不仅在上海,更是在全国范围内引发了人们对现代戏的关注和讨论。 在《红灯记》获得广泛赞誉后,“样板” 这一概念逐渐从对单个剧目《红灯记》的称赞,拓展到了对整个革命现代戏的描述。《戏剧报》等刊物积极跟进,发表文章称革命现代戏为各地区、各剧种树立起了样板 。这一时期,许多文艺工作者开始以《红灯记》为榜样,努力探索京剧等传统戏曲与现代题材相结合的道路,创作了一批具有时代特色的革命现代戏。这些作品在主题上,大多围绕着中国革命的历史进程,展现了工农兵等普通群众在革命中的英勇事迹和奉献精神;在艺术表现形式上,它们继承了传统戏曲的精华,又吸收了现代戏剧、音乐等元素,如在唱腔中加入新的旋律和节奏,在表演中融入更具现实感的动作和表情,使得戏曲更加贴近现实生活,更能被广大观众所接受。 样板戏在艺术上取得了显著的成就,展现出了独特的创新精神。在题材方面,它打破了传统京剧以 “王侯将相、才子佳人” 为主的局限,将目光聚焦于现实生活和革命斗争 ,塑造了众多工农兵英雄形象,如《红灯记》中英勇无畏的李玉和一家 ,《智取威虎山》中机智果敢的杨子荣等 。这些形象充满了时代气息,让京剧艺术更加贴近人民群众,反映了当时社会的主流价值观,极大地丰富了京剧的题材库,为京剧的发展开辟了新的道路。 在艺术形式上,样板戏进行了大胆的融合与创新 。它巧妙地将京剧的传统元素与现代元素相结合,同时吸收了话剧、歌剧、舞剧等多种艺术形式的优点 。例如,在《智取威虎山》的 “打虎上山” 片段中,演员通过精彩的舞蹈动作和激昂的音乐,展现了杨子荣在林海雪原中策马飞驰的英勇场景,将京剧的武打技巧与舞蹈的优美姿态完美融合 ,给观众带来了强烈的视觉冲击。在音乐创作上,样板戏也取得了突破性进展,它融合了中西方传统音乐技巧,将交响乐、钢琴伴唱等现代音乐元素融入京剧唱腔中 。像《红色娘子军》中的交响乐伴奏,不仅增强了音乐的表现力和感染力,还使作品更符合现代观众的审美需求,为京剧音乐的发展注入了新的活力 。 在那个娱乐方式相对匮乏的年代,样板戏成为了人们文化生活中不可或缺的一部分。它以其独特的艺术魅力和强烈的时代气息,深深烙印在一代人的心中,成为了他们精神世界的重要组成部分 。无论是田间地头,还是工厂车间,人们都能哼唱出样板戏的经典唱段,这些唱段如同一个个音符,串联起了人们的生活,成为了他们情感表达和精神寄托的重要方式 。 许多人回忆起当年,都会记得一家人围坐在收音机前,收听样板戏的温馨场景 。那些生动的人物形象、精彩的剧情和激昂的音乐,不仅丰富了人们的业余生活,更激发了他们的爱国热情和奋斗精神 。样板戏所承载的革命精神和价值观,在潜移默化中影响着人们的思想和行为,成为了他们成长道路上的精神指引 。即使时光流转,岁月变迁,这些记忆依然鲜活,成为了一代人难以忘怀的文化符号 。