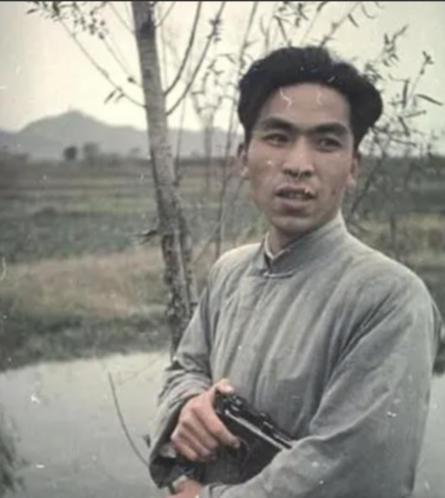

1947年,地下党被处决前婉拒房东送的断头饭:“我吃不下”,房东弯腰轻声说:“这碗饭你必须吃,还得慢慢吃、好好吃!” 1947年解放战争时期,中共地下工作者李凤岐在江苏淮安地区执行一项重要任务时遭遇了生命危险。 这位经验丰富的地下工作者刚完成组织交办的任务,却在返回途中被当地返乡团成员发现并逮捕。 返乡团是国民党在地方组织的武装力量,主要任务是监视和抓捕共产党地下工作人员,当时在淮安地区活动十分猖獗。 当时国共内战正值关键时期,淮安一带形势特别复杂。 这个位于苏北的地区,毗邻国民党统治中心南京,战略地位重要,国共双方在此展开了激烈较量。 国民党在此设立了严密的情报网络,组织了大量地方武装,包括保安团、自卫队和返乡团等,对共产党活动进行严密监控和镇压。 这些地方武装熟悉当地地形,与当地百姓有着千丝万缕的联系,给地下工作者的活动带来了极大困难。 李凤岐是一位久经考验的地下工作者。 他具有丰富的地下工作经验,机智勇敢,多次顺利完成组织交办的任务。 这次他奉命到淮安地区收集敌军布防情报,经过周密侦查,成功获取了重要情报。 但在返回途中,由于叛徒告密,不幸被返乡团发现。 在激烈追逐中,他身中一枪,最终因伤势过重而被捕。 李凤岐被捕后,被关押在一个临时改建的拘留所里。 这个地方原本是个农家院落,返乡团将其作为临时关押点。 李凤岐被反绑双手,关在一间茅草屋里,外面有人持枪看守。 返乡团成员扬言要处决他,形势十分危急。 当时国民党对捕获的中共地下工作者通常采取严厉手段,多数遭到杀害。 李凤岐自知处境危险,但依然保持着革命者的气节,准备随时为革命事业献出生命。 就在这个紧要关头,一位名叫吴必荣的当地村民出现了。 吴必荣表面上是返乡团的炊事员,实际上心向共产党。 他原本是个老实本分的农民,被返乡团强征为炊事员。 在此期间,他目睹了国民党的腐败暴行,内心早已倾向共产党。 当他得知抓获的是中共地下工作者时,就暗下决心要设法营救。 吴必荣冒着生命危险,想出了一个营救计划。 按照当地习俗,临刑前要给死刑犯吃一顿"断头饭"。 吴必荣利用送饭的机会,巧妙地在饭菜中藏了一片小刀片,并通过暗示让李凤岐发现这个逃生工具。 这个举动极其危险,一旦被发现,吴必荣自己也性命难保。 但他义无反顾,认为救助革命同志是自己的责任。 李凤岐心领神会,利用这把刀片割断了捆绑的绳索。 夜深人静时,他仔细观察了关押处的环境,发现茅草屋顶比较薄弱,于是设法捅开屋顶,成功逃脱。 为了躲避追捕,他在乱坟堆中躲藏了一夜,忍受着伤痛和寒冷,直到第二天确认安全后才离开。 这段逃亡经历充满艰辛,但李凤岐以惊人的毅力坚持了下来。 这段惊险的逃亡经历,反映了解放战争时期地下工作者的机智勇敢和人民群众对共产党的支持。 吴必荣虽然只是个普通村民,但深知共产党是为老百姓谋幸福的政党。 他冒着生命危险救助李凤岐,体现了解放战争期间广大人民群众对共产党的拥护和支持。 事实上,像吴必荣这样的普通百姓在当时不在少数。 他们虽然不能直接上前线作战,但都以自己的方式支持革命事业。 有的为地下工作者提供食宿,有的帮助传递情报,有的则像吴必荣这样,在关键时刻伸出援手。 正是有了千千万万普通群众的支持,共产党才能最终取得胜利。 这种鱼水情深的党群关系,是共产党能够战胜强大敌人的重要法宝。 这段历史往事不仅记录了一个惊险的逃生故事,更反映了解放战争期间国共两党在争取民心方面的差异。 国民党虽然掌握政权和军队,但失去民心;共产党则依靠人民群众的拥护,最终取得胜利。 李凤岐的脱险经历,成为这段历史的一个生动注脚。 值得一提的是,解放后,李凤岐继续为新中国建设贡献力量。 而吴必荣的义举也得到了党和人民的表彰,他的故事在当地传为佳话。 这段历史不仅让我们感受到革命先辈的英勇无畏,更让我们认识到人民群众在历史进程中的重要作用。 如今,当我们回顾这段历史时,不禁为革命先辈的智慧勇气所折服,也为普通百姓的深明大义所感动。 民心向背是决定事业成败的关键因素。 只有始终站在人民群众一边,才能赢得最后的胜利。 李凤岐和吴必荣的故事,将永远激励我们不忘初心,牢记使命,永远保持同人民群众的血肉联系。 主要信源:(晋城党史网——《虎穴英雄李凤岐》)